-

-

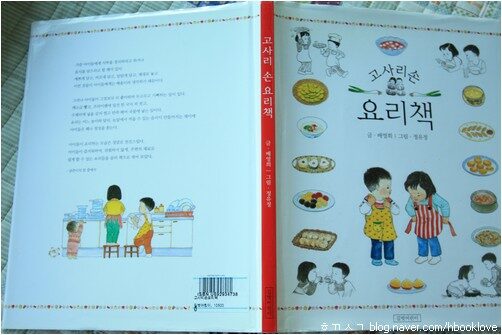

고사리 손 요리책

배영희 글, 정유정 그림 / 길벗어린이 / 2007년 4월

평점 :

소꿉놀이와 밥삶과 밥짓기

[다 함께 즐기는 그림책 147] 정유정·배영희, 《고사리손 요리책》(길벗어린이,1995)

나는 어릴 적에 소꿉놀이를 가끔 해 보기도 했지만, 그리 자주 하지는 못했습니다. 사내아이가 소꿉놀이를 하면 으레 비웃거나 놀렸고, 사내아이란 땅바닥에 얌전히 쭈그려앉아 소꿉을 만지작거려서는 안 되는 양 여겼어요. 사내라면 집일을 안 해야 마땅한 듯 여기는데다가, 사내라면 바깥에서 개구지게 뛰어놀아야 어울리는 듯 바라보기까지 했습니다.

어린 나는 소꿉놀이가 싫거나 따분하거나 못마땅하지 않았습니다. 아직 집일이 썩 익숙하지 않았고, 다른 사내 동무들이 놀릴까 걱정스러웠습니다. 내 밑으로 동생이 없었기에 아기로 삼는 인형을 어떻게 안아 어떻게 달래며 놀아야 하는가를 알지 못했습니다. 집에서 어머니 심부름을 곧잘 하기는 하더라도 이모저모 알뜰살뜰 앙증맞게 차리거나 꾸리는 집일은 만만하지 않았습니다.

내 어릴 적 국민학교에서는 한 달에 한 차례쯤 학교에서 밥을 지어 함께 먹었습니다. 사내이든 가시내이든 3학년 나이가 되면 누구나 솥밥을 지어야 할 줄 알았고, 조금 이른 아이는 2학년 즈음부터 집에서 김치를 함께 담글 뿐 아니라, 혼자서 담글 줄 알기도 했습니다. 밀가루 반죽은 웬만한 아이들 모두 알맞게 맞추어 할 수 있고, 부침개이든 지짐이이든 퍽 수월하게 해내곤 했습니다. 이만 한 부엌일조차 하지 못하면 바보스러운 아이로 여기곤 했어요. 이는 가시내이든 사내이든 모두 매한가지였습니다. 내 국민학교 실과를 배울 때에는 ‘사람이라면 누구나 스스로 밥을 차려 먹는 길’을 익혀야 한다고 했습니다.

나로서는 몇 학기 안 다니고 그만두었던 대학교이지만, 대학생이 되어 또래 아이들이나 선배들하고 몇 밤씩 자는 마실을 다니며 여러모로 놀랐습니다. 틀림없이 나하고 비슷한 즈음 국민학교를 다니고 어린 나날을 보냈을 사람들인데, 솥밥을 처음 해 본다거나 할 줄 모른다거나, 감자나 양파나 파를 다듬거나 벗길 줄 모른다거나, 칼질을 할 줄 모른다거나, 국을 간 하거나 물 부피를 맞출 줄 모른다거나, 불세기를 헤아릴 줄 모르는 사람이 너무 많았어요.

이름있다는 대학교를 다니는 동무이든 선배이든 후배이든 엇비슷했습니다. 하나같이 ‘똑똑하다’는 말을 자주 들었을 텐데, 똑똑하다는 머리가 무엇인지 궁금했습니다. 밥 한 그릇 끓여 차릴 줄 모른다면, 맛나게 먹은 밥상을 치울 줄 모른다면, 부엌자리를 건사할 줄 모른다면, 걸레 한 장 빨아 방바닥을 훔칠 줄 모른다면, 옷가지 한 벌 스스로 빨고 짜서 널어 말린 다음 갤 줄을 모른다면, 이불 한 장 곱게 펴고 갤 줄 모른다면, 도무지 무슨 사람 구실을 하느냐 싶었습니다.

집일을 모르거나 생각하지 않기로는, 또래 사내만 모르거나 생각하지 않는 모습이 아니었습니다. 또래 가시내도 집일을 모르거나 생각하지 않아요. 남녀라는 틀을 넘어, 모두들 대학시험에 목을 매달 뿐, 스스로 살림을 짓고 삶을 빚는 길을 걷지 못해요. 자격증을 따고 큰회사에 들어가 돈은 많이 번다지만, 맛난 밥집과 좋다는 찻집은 널리 안다지만, 막상 내 집에서 내 사랑을 담은 내 좋은 밥 한 그릇을 누리는 길만큼은 하나도 모른다면, 이런 삶이란 어떤 삶인지 몹시 알쏭달쏭했어요.

어머니가 밥을 차려 주거나 집에 밥어미 일을 하는 분이 들락거리면 될 노릇이라고 느끼지 않아요. 내가 어머니가 되거나 아버지가 되어도 내 아이한테 내 손으로 밥 한 그릇 차려서 내놓지 못하면, 나는 무슨 어버이 구실을 하는 사람인지 궁금했어요. 학교라는 곳은 아이들한테 무엇을 가르치거나 보여주는 곳인지 궁금했어요. 학교라는 곳을 오래 다니면 다닐수록 ‘사랑스러운 삶’과 ‘아름다운 삶’에다가 ‘즐거운 삶’하고는 너무 동떨어지고 마는구나 싶었어요.

.. 가끔 아이들에게 식탁을 정리하라고 하거나 음식을 담으라고 할 때가 있다. 예쁘게 담고, 바르게 담고, 알맞게 담고, 제대로 놓고, 이런 것들이 아이들에게는 배움이라 생각하기 때문이다 .. (64쪽)

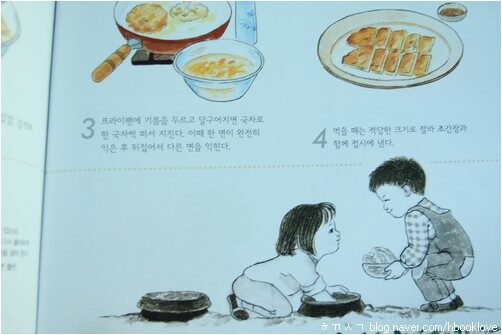

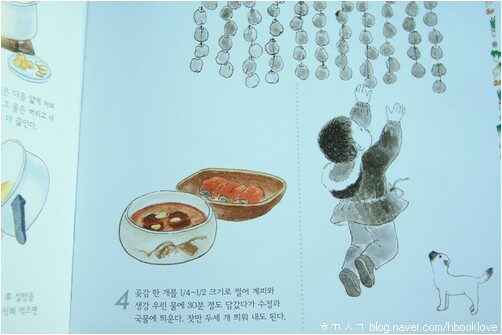

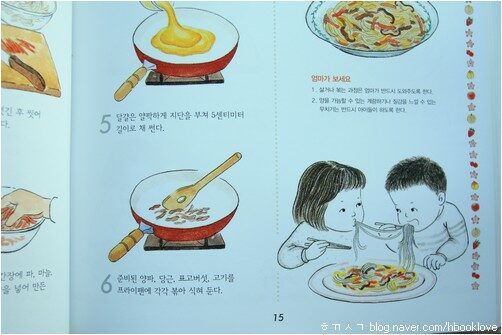

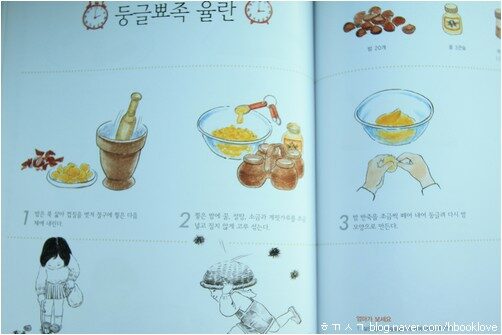

정유정 님이 그리고 배영희 님이 글을 쓴 그림책 《고사리손 요리책》(길벗어린이,1995)을 읽습니다. 아이들하고 신나게 밥상을 차리는 이야기를 담는 그림책입니다. 아이들도 어렵지 않게 밥을 짓거나 반찬을 마련할 수 있는 길을 보여줍니다. 아기자기한 그림이 예쁘고, 아이들 자그마한 손으로 자그맣게 빚는 먹을거리가 소담스럽구나 싶습니다.

한편으로는 적잖이 서운하기도 합니다. 이런 이야기까지 그림책으로 담아야 할까 싶어서.

더없이 마땅한 삶인데, 이렇게 마땅한 삶을 아이나 어버이나 옳게 누리지 못하고 마니까, 이처럼 그림책 하나로 그려서 담아야 하는구나 싶어, 여러모로 슬프기도 합니다. 오늘날 아이들은 저희 어버이랑 밥짓기 삶짓기 꿈짓기를 함께 못 하는 나머지, 그림책을 따로 읽으며 밥하기를 살펴야 하나 싶어 안타깝기까지 합니다.

그러나, 그림책이란 어디 별나라 이야기를 담는 책이 아니에요. 내가 사랑하며 살아가는 나날을 담는 그림책이에요. 내가 꿈꾸며 사랑하는 이야기를 갈무리하는 그림책이에요. 날마다 아이들하고 알콩달콩 밥짓기를 하니까, 이 이야기가 고스란히 그림책으로 나타납니다. 언제나 아이들하고 사이좋게 삶짓기를 하는 만큼, 이 모습이 낱낱이 그림책으로 깃듭니다.

《고사리손 요리책》이 태어나는 모습은 슬프지만, 《고사리손 요리책》을 만든 넋은 아름답습니다. 《고사리손 요리책》 같은 그림책은 없을 만하지만, 《고사리손 요리책》 같은 그림책이야말로 집집마다 다 다른 삶자리와 다 다른 삶무늬를 한껏 담아 예쁘게 빚을 만합니다.

.. 아이들이 그것보다 더 좋아하며 두고두고 기뻐하는 일이 있다. 깨소금 빻고, 프라이팬에 밀전 한 국자 떠 붓고, 수제비에 넣을 감자 썰고 반죽 떼어 국물에 넣는 일이다 .. (64쪽)

그런데, 그림책 《고사리손 요리책》에는 몇 가지 빠졌습니다. 아이들하고 밥을 함께 짓는 모습은 아름답지만, ‘밥을 할 때에 쓰는 감(재료)’이 무엇이고 어디에서 어떻게 얻는가 하는 대목을 생각해야지요. 굳이 유기농이나 무농약이니 하는 먹을거리를 따지자는 소리는 아니에요. 달걀을 너무 많이 쓰고, 고기를 너무 쉽게 쓰는 모습은 달갑지 않습니다. 쌀은 어떤 쌀을 써야 할까요. 씨눈을 다 깎은 흰쌀을 써야 할까요. 밀가루는 어떤 밀가루를 쓰지요? 한국에서 심어 기르고 거두는 밀은 얼마나 될까요. 호밀이랑 통밀은 어떻게 다를까요.

두부는 어떻게 마련할까요. 가게에서 값싸게 사면 그만일까요. 소포제와 응고제를 쓰는 두부를 아이한테 먹여도 괜찮나요. 왜 우리는 소젖만 마셔야 할까요. 사료만 먹고 자라는 젖소한테서 얻은 소젖을 아이들한테 주는 일은 얼마나 좋을까요. 염소젖을 먹이거나 산양젖을 먹는 일은 헤아릴 수 없을까요.

곁다리로 여길 수 있는지 모르나, 도무지 곁다리일 수 없는 ‘밥을 할 때에 쓰는 감’, 곧 ‘밥감’입니다. 내 보금자리 한쪽에 텃밭을 일구어 당근이랑 무랑 배추를 얻을 수 있어요. 그림책 한켠에 이러한 이야기를 살며시 실을 만해요. 토마토이든 오이이든, 꽃그릇 하나에 심어서 거두어도 꽤 많이 얻어요. 콩이든 감자이든 고구마이든, 조그마한 땅뙈기에서 꽤 많이 거둘 수 있어요.

‘먹는’ 이야기에서도 아이들과 무엇을 어떻게 먹으면 좋을까 하는 대목을 조금 더 찬찬히 살핀다면 좋겠어요. ‘더 많은 가짓수’보다는 ‘한두 가지 흔한 가짓수’라 하더라도 아이들과 한결 깊이 생각하면서 더욱 널리 헤아릴 줄 아는 길을 찾는다면 참으로 아름다운 밥삶이 되리라 믿어요. (4345.3.10.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

― 고사리손 요리책 (정유정 그림,배영희 글,길벗어린이 펴냄,1995.9.10./10500원)