월간 《라이브러리&리브로》 2012년 3월호

(편집부 묻기)

<뿌리깊은 글쓰기>는 내용도 내용이지만 선생님의 소개란이 참 인상 깊었습니다. 여느 저자들처럼 이력이라던가 출간했던 책들의 나열이 아닌 단 몇 줄에서 아주 짧고 굵게 선생님 삶의 단편을 읽을 수 있었달까요. ^^

선생님께선 우리말에 대한 애정, 헌책방에 대한 애정이 남다르신 것 같습니다. 실제로 우리말과 관련한 책들도 굉장히 많이 쓰셨더군요. 우리말, 책, 특히 헌책..에 대해 깊은 애정을 갖게 되신 사연이 궁금합니다. 그리고 현재 진행중이라는 '그림책 서점'을 비롯해 선생님의 일상, 책과 함께 하는 삶, 독서 철학 등 선생님께서 하고 싶은 말씀을 자유롭게 말씀해주셨으면 합니다.

………………

(최종규 이야기)

저는 제가 살아가는 대로 글을 쓰고 사진을 찍어요. 얼마 앞서 내놓은 《뿌리깊은 글쓰기》 또한 제가 살아가며 느끼고 생각하는 말글 이야기를 다루었어요. 이 책에 앞서 《생각하는 글쓰기》와 《사랑하는 글쓰기》를 내놓았고, 청소년과 함께 말글을 생각하고 싶어 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》를 내놓기도 했어요. 네 가지 책은 모두 ‘한 사람이 살아가며 마음으로 받아들이고 사랑할 말글’이란 무엇일까 하는 테두리에서 이야기를 풀어내려고 했어요. 말과 글은 지식이 아닌 삶으로만 받아들여 주고받을 수 있다고 느끼거든요. 어느 누구라도 지식으로 말을 할 수 없고, 어떠한 사람이라도 지식으로 글을 쓸 수 없다고 느껴요. 지식을 내세우며 말을 하거나 글을 쓴다면, 이런 사람은 삶을 지식으로 들씌우는 겉치레예요. 겉치레 삶이요 겉치레 사람이기 때문에 겉치레 가득한 지식으로 말글을 뒤집어씌우겠지요.

한삶이라면 즐거이 누릴 나날이라고 생각해요. 부질없이 지식자랑을 하거나 덧없이 지식놀음에 사로잡힌다면, 이렇게 글을 쓰는 사람이나 이러한 글을 읽는 사람이나 참 슬프겠구나 싶어요. 한겨레 말글을 옳고 바르게 쓰자는 이야기는 맞춤법과 띄어쓰기를 올바로 가다듬자는 굴레에 매이지 않아요. 흔한 말로 ‘토박이말 사랑’이나 ‘민족주의’로 기울어질 수 없고요. 내 삶을 참다이 바라보고, 내 삶을 착하게 사랑하며, 내 삶을 곱게 돌보는 길이 되어야 비로소 한겨레 말글을 옳고 바르게 쓰는 자리에 선다고 느껴요. 곧, 말이 삶으로 되고, 삶이 말로 돼요.

2004년에 처음 내놓은 《모든 책은 헌책이다》하고 2006년에 선보인 《헌책방에서 보낸 1년》이랑 2009년에 빚은 《책 홀림길에서》는 옳고 바르게 살아갈 길을 ‘헌책방과 책’이라는 테두리에서 살폈어요. 세 가지 책 또한 말글 이야기하고 매한가지예요. 헌책방과 책을 지식으로 살피거나 헤아릴 수 없어요. 헌책방을 더 많이 다녔거나 헌책방이라는 데를 가 보아야 헌책방을 알지는 않아요. 책을 더 많이 읽었거나 책을 꽤 많이 사서 읽는다고 책을 알지는 않아요. 내 삶으로 얼마나 ‘책 쉼터와 책 씨앗’을 깨달아 받아들일 수 있느냐를 생각해야지 싶어요.

그래서, 《뿌리깊은 글쓰기》를 즐거이 장만해서 읽을 분들은 ‘이런 자리에서 이런 영어를 쓰면 나쁘구나, 이렇게 쓰지 말아야겠구나.’ 하고 생각하시기보다는, ‘나 스스로 내 삶을 담으며 사랑할 말을 이렇게 놓치거나 잃거나 버렸구나.’ 하고 생각하면서 내 넋을 곱게 추스르는 길을 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 잘못 쓰는 영어를 바로잡자는 이야기는 아니니까요. 사람들은 잘못인 줄 알면서도 아무렇지 않게 길들기도 하니까요. 이를테면, 아직도 ‘빵꾸’ 같은 말을 재미있다며 그냥 쓰는 어른이 많아요. 이런 어른들 때문에 아이들도 ‘빵꾸’ 같은 말을 물려받아요. 어른들이 ‘잘 가, 잘 있어.’ 하고 인사하지 않고 ‘바이바이, 굿바이.’ 하고 인사하니 돌을 갓 지난 아기들까지 ‘바이바이.’ 하고 인사해요. 이런 영어는 영어가 아니라 삶을 옥죄는 슬픈 굴레예요. 내 삶을 아름다이 돌보자고 쓰는 말이요 글이어야지요. 안타깝고 딱한 길로 흐르는 모습에 얽매인 말이나 글이 되는 일은 내 삶을 아무렇게나 팽개치는 셈이에요.

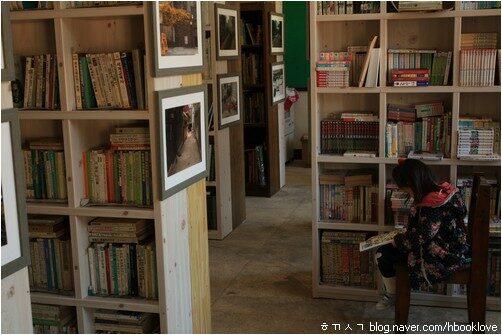

2007년 4월에 고향 인천에서 ‘사진책 도서관’을 열었어요. 개인 도서관을 꾸렸어요. 제 어린 나날부터 늘 읽고 곱게 건사하던 책으로 도서관을 마련했어요. 처음 책을 읽던 날부터 문득 떠올렸거든요. 내 마음을 아름다이 일군 이 책들을 열 해 스무 해 서른 해 …… 이렇게 내 보금자리에 갈무리하다 보면, 언젠가 ‘내가 읽은 책으로 꾸미는 도서관’이 태어나리라고.

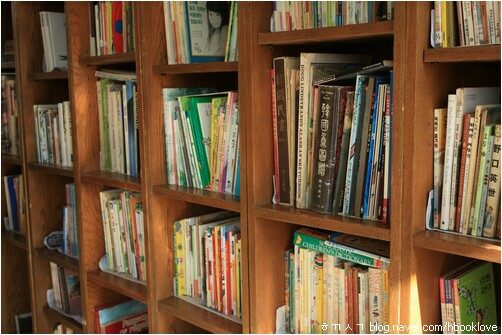

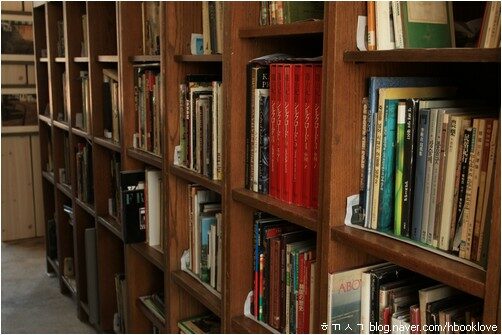

제가 제 책으로 꾸민 도서관에는 문학책, 어린이책, 환경책, 국어사전, 인문책, 만화책, 그림책, 사진책 들이 골고루 있어요. ‘사진책 도서관’이지만 사진책만 갖추지는 않아요. 왜냐하면, 제가 살아가며 읽는 책은 여러 가지 골고루이거든요. 사진책만 읽어서는 사진을 읽거나 알지 못해요. 그림책과 만화책을 함께 읽으며 사진을 헤아려요. 동화책과 시집을 같이 읽으며 사진을 생각해요. 거꾸로, 사진책을 함께 읽으며 문학을 읽어요. 그림책을 나란히 읽으며 인문과 환경을 헤아려요.

제 ‘사진책 도서관’은 2007년 4월에 인천 배다리에 처음 열었고, 2010년 가을에 충청북도 충주로 옮겼다가, 2011년 11월에 전라남도 고흥으로 다시 옮겼어요. 이제 앞으로는 전라남도 고흥 시골마을에서 네 식구가 오순도순 살아가며 더는 살림집 옮기지 않으려 해요. 전문 도서관인 ‘사진책 도서관’이라면 서울이나 큰도시와 가까이 있어야 좋다고 말씀하는 분이 많지만, 제 생각으로는 도서관이라는 책터는 도시하고 동떨어진 시골마을에 태어나야지 싶어요. 사람들 누구나 흙에서 자라는 목숨을 먹거든요. 흙에서 난 풀을 먹고, 흙에서 난 풀로 먹이를 삼는 짐승들을 고기로 바꾸어 먹어요. 흙이 있어야 바다에서 살아가는 뭇 목숨도 있어요. 그런데 도시에는 시멘트와 아스팔트만 있거든요. 출판사나 회사나 대학교는 몽땅 도시에 있기는 하지만, 서울과 큰도시에 몰린 사람들이 책에 깃든 씨앗과 알맹이를 옳게 받아들이거나 깨닫는지는 아리송해요.

‘사진책 도서관’이라는 데에 찾아와서 사진과 책과 사진책을 헤아리려는 분이라면, 지식 아닌 삶을 느껴야 한다고 여겨요. 그래서, 흙을 밟고 흙내음 맡는 시골마을로 느긋하게 찾아와 느긋하게 책을 읽어야 마음밭에 고운 사랑씨가 맺히리라 믿어요.

그래서 저는 또 이런 사진책 이야기를 《사진책과 함께 살기》라는 책으로 2010년에 묶었어요. 올 2012년에는 사진책 이야기 하나 새로 내놓아요. 이렇게 제 손으로 도서관을 일구기까지 살아온 이야기를 《어른이 되고 싶습니다》라는 책에 담기도 했어요.

그러니까, 따로 글을 써야겠대서 쓰는 글은 아니에요. 스스로 살아가는 모습을 그대로 글로 담아요. 집에서 살붙이와 복닥이는 하루가 글로 시나브로 태어나고, 두 다리와 자전거로 이 나라 곳곳을 누비는 나들이가 글과 사진으로 태어나요. 자전거를 타고 돌아다니니까 《자전거와 함께 살기》라는 책을 썼어요. 인천에서 나고 자랐기에 인천 골목길을 톺아보는 《골목빛, 골목동네에 피어난 꽃》이라는 사진책도 빚었어요.

늘 책을 읽으니 도서관을 꾸리고 책도 쓴다지만, 가만히 따지면 책은 종이책에만 있지 않아요. 책은 사람책에 먼저 있어요. 흙책이 있고 햇살책이 있으며 바람책이 있어요. 풀책과 나무책과 꽃책이 있어요. 돼지책이랑 소책이랑 닭책이랑 고양이책도 있어요. 집에서 살림을 하는 분들은 살림책을 읽어요. 손으로 빨래하며 빨래책을 읽어요. 아이들과 살아가며 아이책을 읽겠지요.

나는 이렇게 생각해요. 사람들이 종이로 된 책만 책이라고 여기기 때문에 막상 종이책을 읽으면서도 아름다운 삶과 사랑을 깨닫지 못해, ‘종이책 위기’가 찾아든다고요. 사람들은 먼저 종이책에 앞서 사람책을 읽을 줄 알아야 해요. 사람책에 어리는 사랑을 헤아려야 해요. 사랑책 믿음책 꿈책을 먼저 읽어야지요. 이렇게 사람책을 읽는 몸가짐으로 종이책을 읽어야, 비로소 내 넋과 얼을 북돋우는 슬기로운 길을 찾는다고 느껴요.

이웃이나 동무나 집안어른은 우리 네 식구 먹고사는 일을 걱정해 주셔요. 저희는 전남 고흥 시골집에서 1인잡지 ‘함께살기’를 만들어 그렁저렁 밥벌이를 하지만 꽤 팍팍하기는 팍팍해요. 이번에 태어난 《뿌리깊은 글쓰기》를 사람들이 널리 사랑해 주고 읽어 주실 뿐 아니라, 마음 깊이 고운 말글을 품을 수 있다면, 저희 시골 도서관이며 시골 살림집이며 어여삐 뿌리내려 꽃피우리라 생각해요.

이렇게 지내며 꿈을 하나 꾸는데요, 제 책들이 찬찬히 사랑받아 2쇄 3쇄 죽죽 찍으며 글삯을 벌면, 이 글삯으로 시골마을 논밭이랑 멧자락을 조금씩 사고 싶습니다. 우리 땅을 조금씩 늘려 이 땅이 시멘트덩어리나 아스팔트덩어리로 바뀌지 않도록 지키고 싶어요. 갯벌을 메운 논밭을 모두 사들일 수 있으면, 이 갯벌 메운 땅에 바닷물 다시 흐르게 해서 어여쁜 갯벌로 되살아나도록 하고 싶어요. 흙이 살아야 나와 옆지기와 아이들이 살고, 우리 식구들이 살아나면 우리 이웃 또한 살아날 뿐더러, 우리가 다 함께 누릴 책이 서로 어깨동무하며 살아날 수 있으리라 믿어요.

알라딘서재(blog.aladin.co.kr/hbooks)나 네이버카페(cafe.naver.com/hbooks)로 찾아오시면 시골마을 도서관 책지기 아저씨 이야기를 읽을 수 있어요.

...

잡지에는 이렇게 적은 글 가운데 몇 대목만 따서 실었기에,

이 자리에 통으로 붙여 봅니다~