-

-

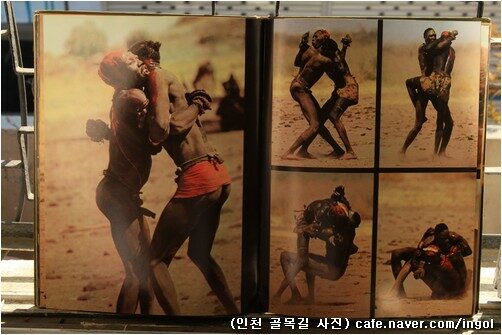

Leni Reifenstahl: Africa (Hardcover)

Angelika Taschen 지음 / TASCHEN / 2010년 10월

평점 :

이 글은 2010년에 써서 <포토넷>이라는 잡지에 실었는데, 알라딘서재에는 안 걸쳤더군요. -_-;;;; 왜 그랬을까 모르겠으나, 아무튼, 안 걸친 탓에, 레니 리펜슈탈을 그야말로 잘 모르는 사람들한테 자료 한 가지를 제대로 보여주지 못한 꼴이 되고 말았습니다. 레니 리펜슈탈 다른 사진책 하나 느낌글을 올리기 앞서, 이 글부터 올립니다.

<아프리카> 사진책은 이 글 다음에 새로운 글로 붙입니다. <아프리카>만 검색에 뜨고 <카우 사람들> 사진책은 안 뜨거든요.

살아가는 마음과 사진찍는 마음

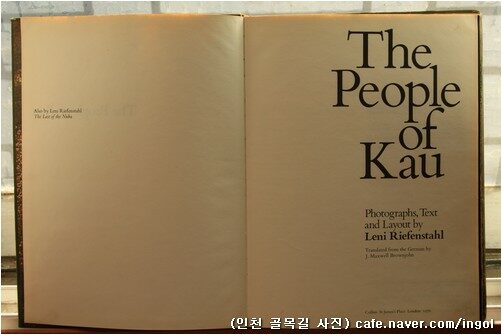

[잘 읽히기 기다리는 사진책 2] 레니 리펜슈탈(Leni Riefenstahl), 《The People of Kau》(Collins St James's Place,1976)

밤 열두 시 가까이에 겨우 잠든 아이가 새벽 네 시 오십 분에 깹니다. 오줌을 누었군요. 기저귀를 갈아 준 다음 재우려는데, 여러 날 일이 밀린 아빠가 셈틀을 켜니 아이가 잠들지 못하고 자꾸 칭얼대더니 그예 아빠 무릎으로 달려와 폭 앉습니다. 아마, 아이도 아빠와 함께 새벽을 보내고 아침을 맞이할 때까지 놀고 싶은 듯합니다. 아이는 아빠 품에 안긴 채 아주 조용하고 다소곳하게, 아빠가 자판을 두들기며 글을 쓰는 모습을 말똥말똥 바라봅니다. 아이를 품에 안고 글을 쓰는 일이란 ‘누가 옆에서 글쓰기를 지켜보는 셈’이라 멋쩍고 쑥스럽습니다. 아이가 아직 글이며 말이며 모르는 열아홉 달짜리라 하더라도, 옆에서 지켜보는 사람이 있는 채로 글을 쓰기는 힘듭니다. 그렇지만, 옆에서 누군가 지켜보는 눈길이 있음을 느끼면, 허튼 글을 어수룩하게 쓸 수 없습니다. 아니, 누군가 지켜보지 않더라도 글이란 허투루 어수룩하게 쓸 수 없는 노릇입니다. 내 모든 알맹이를 담아내고, 내 모든 고갱이를 깃들이며, 내 모든 빛나는 삶줄기를 쏟아내는 글이어야 한다고 느낍니다. 그림을 그리든 사진을 찍든 매한가지입니다. 언제나 모든 땀을 들이고, 노상 갖은 힘을 바치며, 늘 마지막 손길이 될 수 있다는 생각으로 엮어내야 한다고 봅니다.

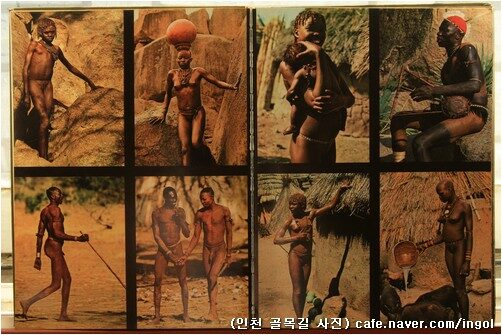

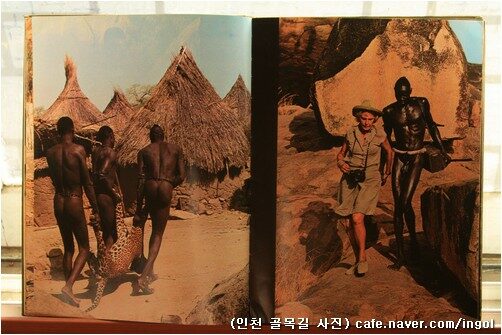

레니 리펜슈탈이라는 독일사람은 백둘이라는 숫자를 찍을 때까지 삶을 꾸렸습니다. 이이를 놓고 갖가지 말밥이 있음은 《레니 리펜슈탈, 금지된 열정》(마티,2006)이라는 책에 잘 나와 있습니다. 온누리에는 레니 리펜슈탈이라는 한 사람을 갉아먹거나 깎아내리는 이야기만 넘치고, 레니 리펜슈탈이라는 ‘예술쟁이’가 어떤 사랑과 믿음으로 영화와 사진과 환경운동에 몸과 마음을 내놓았는가를 읽는 이야기는 찾아보기 어렵습니다. 때때로 시인 서정주와 예술쟁이 레니 리펜슈탈을 견주는 목소리가 들립니다만, 두 사람은 맞댈 만하지 않다고 봅니다. 그릇이 다르고, 걸은 길이 다르며, 받은 대접이 다른데다가, 아픔과 생채기를 씻어내며 새삶을 여는 매무새가 다릅니다. 나치 기록영화를 찍은 탓에 죽는 날까지 멍에를 지고 살았던 레니 리펜슈탈은 숱한 손가락질을 받고 영화필름과 재산과 피붙이까지 빼앗겼으나, 이 모든 아픔을 겪으면서도 세상과 등지지 않습니다. 외려 더 다부지게 세상과 맞서면서 다시금 영화를 찍으려는 꿈을 품습니다. 그렇지만 영화마을 사람들은 레니 리펜슈탈이 영화마을에 다시 못 돌아오도록 문을 닫습니다. 아주 굳세게 닫아 겁니다. 꿈이자 빛을 잃은 레니 리펜슈탈이지만, 이녁은 예순이 넘은 나이에 촬영기가 아닌 사진기를 집어듭니다. 촬영기에 넋을 들일 수 없는 슬픔과 눈물을 사진기를 쥐어들면서 기쁨과 웃음으로 삭여냅니다. 일흔이라는 나이를 훌쩍 넘긴 때에 내놓은 《The People of Kau》를 보면, 이녁이 사진이라는 눈길로 이루어낸 애틋함과 뜨거움에는 고운 꿈이 맑은 빛으로 서리며 담기지 않았느냐 싶습니다.

그런데, 영화마을로 돌아가지 못한 레니 리펜슈탈은 사진마을에서도 비아냥을 듣고 해코지를 받습니다. 다른 사람이 누바족을 사진으로 찍었을 때에는 높이 기리고 손뼉을 쳤으나, 레니 리펜슈탈이 누바족을 사진으로 찍었을 때에는 파시즘 냄새가 난다고 깎아내립니다. 사진을 사진 그대로 바라보지 않고 외눈박이 정치빛으로 재고 맙니다. 껍데기를 벗고 알맹이를 볼 노릇인데. 껍데기를 벗고 알맹이를 감쌀 노릇인데. 껍데기를 걷어차고 알맹이를 사랑할 노릇인데. 그리고, 참사랑을 할 노릇인데. 거짓사랑 아닌 참사랑과 참삶을 아껴야 할 텐데.

사진찍기에는 바른길이 없습니다. 그저, 어느 길로 접어들든 내 넋과 얼을 고이 실으면서 사랑을 나눌 좋은 길을 찾을 수 있습니다. 사진찍기에는 바른길이 있습니다. 다만, 어느 길로 접어들든 내 뜻과 빛을 굳은살 박힌 손끝으로 곱게 다스리면서 즐거운 길을 찾을 수 있습니다.

우리는 사진기를 들고 걷는 우리 한길을 얼마나 곱거나 맑거나 즐거운 길로 가꾸면서 우리 삶을 알차고 튼튼하게 돌보는가를 돌아봅니다. 우리는 사진기를 들고 일구는 우리 살림살이를 얼마나 싱그럽거나 따뜻하거나 고마운 길로 여미면서 우리 터전을 힘차고 넉넉하게 북돋우고 있을까 헤아려 봅니다.

레니 리펜슈탈은 아흔이 넘은 나이에도 바닷속 탐사를 즐기고, 바닷속 사진을 찍습니다. 영화를 찍을 때에는 다른 사람한테 돈을 빌리고 숱한 사람한테 일을 시켜야 하나, 사진을 찍을 때에는 홀로 사진기 하나만 쥔 채로 당신 꿈과 넋과 삶을 고스란히 담을 수 있기 때문입니다. 이러면서 이녁은 푸른평화(그린피스) 회원이 되고, ‘사람들 손에 망가지는 자연 터전’을 지키는 일에 마지막 불꽃을 태웁니다.

《The People of Kau》를 덮은 뒤 한숨을 돌리고 싶지만 집일은 가득 쌓입니다. 어제 하루 몸이 고단하여 미뤄 둔 빨래를 합니다. 아이는 손빨래하는 아빠 곁에서 내도록 물놀이를 합니다. 빨래 한 대야를 하고 나서 쌀을 씻어 밥을 안쳐 놓습니다. 빨래를 다 마치고 나서 아이를 씻깁니다. 아이한테 새 옷을 입힌 다음 새로 지은 밥을 먹입니다. 국수를 삶아 세 식구 함께 먹을 낮밥을 마련합니다. 낮잠 잘 낌새가 보이지 않는 아이는 이 방 저 방 뛰어다니고, 무언가를 어디에선가 끄집어서 들고 다닙니다. 예술은 길고 삶 또한 기나깁니다. 하루는 길지만, 이 긴 하루는 쏜살같이 지나가며, 칭얼쟁이 아이는 어느새 어여쁜 어른으로 자라겠지요. (4343.2.9.불.ㅎㄲㅅㄱ)