-

-

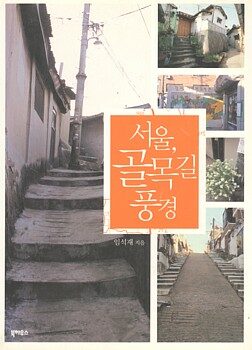

서울, 골목길 풍경

임석재 지음 / 북하우스 / 2006년 3월

평점 :

골목길 사진과 골목건축 기록

[찾아 읽는 사진책 47] 임석재, 《서울, 골목길 풍경》(북하우스,2006)

대학교에서 건축을 가르치면서 서울 시내 이곳저곳 다리품을 팔며 사진을 찍어 글을 쓴 다음 책으로 내놓는 임석재 님이 2006년에 선보인 《서울, 골목길 풍경》(북하우스)을 읽었습니다. 2006년에 처음 이 책을 읽을 때에는 어쩌면 골목길과 골목사람과 골목동네 보는 눈썰미가 이토록 얕을 수 있나 싶어 슬펐습니다. 2010년에 다시금 살피고 올 2011년에 찬찬히 되읽으면서 찬찬히 헤아립니다. 임석재 님 《서울, 골목길 풍경》은 책이름에 ‘골목길 풍경’이라 적었으나, 어느 사진도 ‘골목길 풍경’이 아닙니다. 사진쟁이 김기찬 님이 내놓은 《골목안 풍경》은 책이름 그대로 김기찬 님 사진삶이 ‘골목 안쪽에 깃드는 풍경’을 사랑하는 넋이 고스란히 담겨요. 그러나, 건축쟁이 임석재 님 《서울, 골목길 풍경》은 책이름만 ‘풍경’이자 ‘골목길’일 뿐, 막상 이 책에 실은 이야기는 모조리 ‘골목건축 기록’입니다.

어쩔 수 없는 노릇입니다. 《서울, 골목길 풍경》을 쓴 임석재 님은 260쪽에 이르러 비로소 ‘골목건축 기록’이 아닌 ‘골목길 사진’ 한 장 보여줍니다. 이때부터 서너 장쯤 ‘골목길 사진’을 보여줘요. 건축 기록이 아닌 골목 사진을 보여주는 자리에서는 글도 남다릅니다. “이 길을 걸으면 기분이 참 좋다(262쪽).” 하고 말해요.

《서울, 골목길 풍경》은 279쪽으로 끝납니다. 건축쟁이 임석재 님이 겨우 ‘골목길 사진’을 느낀다 싶을 때에 책을 마무리합니다. 이제부터 무언가 이야기가 피어날 만하다 싶더니 그만 끝장입니다.

임석재 님은 “살아 있는 생명의 아름다운 소리다. 거슬리게 크지도 않고 힘없이 작지도 않은 알맞은 크기의 소리들이, 좁지도 넓지도 않은 골목길에 듣기 좋게 메아리친다(201쪽).” 하고 말합니다. 그러나, 정작 골목동네 사람들 소리란 어떤 소리인가를 또렷하게 밝히지는 못해요. 골목건축을 살피러 다리품을 파는 학자답게 바지런히 기록을 합니다. 기록을 하느라 바빠 여느 골목사람처럼 골목동네에서 깃들어 살아가는 흐름에 몸을 맡기지 않아요.

곧 《서울, 골목길 풍경》이라는 책은 “이 동네도 언젠가는 불도저로 밀리고 아파트 투기에 휩쓸 것이다. 단순히 내 개인사를 넘어, 기록을 해 두어야겠다는 사명감이 생겼다(95∼96쪽).”는 말마따나, ‘골목건축 기록’ 테두리를 벗어나지 않습니다. 임석재 님은 처음부터 끝까지 서울시에 깃든 골목동네 가운데 몇 곳을 골라 ‘건축 기록’을 하자는 틀에서 골목동네를 살핍니다.

왜 기록을 해야 할까요. 기록은 어떤 값을 하나요.

두 아이를 낳아 옆지기와 살아가는 나는 네 식구 한삶을 기록해야 하나요. 네 식구 한삶을 사진이나 글로 적바림(기록)하는 일은 얼마나 값이 있나요.

아니, 나는 내 아이들과 옆지기를 사진이나 글로 적바림해야 한다고 느낄 수 없습니다. 사랑하는 아이들과 옆지기이기 때문에 저절로 사진을 찍고 아주 마땅히 글로 써요. 마음으로 새기는 아이들 삶과 옆지기 나날입니다. 마음으로 담는 아이들 목소리와 옆지기 노래예요.

어느 누구도 이녁 아이들과 옆지기 삶을 적바림해 놓으려고 사진첩을 마련하지 않습니다. 이녁 아이들과 옆지기를 사랑하는 결과 무늬와 빛깔과 내음을 느끼기에 열 일을 젖히면서 사진첩을 마련합니다.

그러니까, 임석재 님은 《서울, 골목길 풍경》 같은 책을 내놓을 만한 그릇이 못 됩니다. “서울, 골목건축 기록”처럼 책이름을 붙여야지요. 골목길 삶과 사람과 이야기를 생각하던 사람이 《서울, 골목길 풍경》이라는 책이름을 보고 이 책을 골라 장만한다면 참말 고개를 절레절레 저을밖에 없습니다. 골목삶과 골목빛은 한 가지도 스미지 못하는걸요. 온통 건축 이야기인데, 책이름 어디에도 ‘건축 연구 보고서’인 줄 밝히지 않아요. ‘건축 논문’인 책인데, 책이름과 머리말과 맺음말에는 마치 논문이 아닌 듯 껍데기를 씌워요.

이야기 아닌 논문인 《서울, 골목길 풍경》이기 때문에, 건축쟁이 임석재 님은 골목동네 삶자락을 잘못 읽고 맙니다. 첫 쪽부터 끝 쪽까지 온통 ‘골목사람 삶하고 동떨어진 눈길로 내려다보는 슬픈 몸짓’투성이입니다. 몇 가지만 짚습니다.

㉠ “골목길이란 무엇인가. 친숙하고 누구나 다 아는 단어인 동시에 아스라한 추억의 단어다 … 물리적 관점에서 ‘아늑함’은 휴먼 스케일의 개념을 내포한다(7쪽).” 하고 말하는데, 골목길이 왜 추억이지요? 임석재 님이 다닌 골목동네 사람들한테 골목길은 ‘오늘 삶’, 이른바 ‘현실’입니다. 오늘 이곳에서 살아가는 사람들 앞에서 추억을 들이밀어서는 어떠한 이야기 하나 길어올리지 못합니다. 아파트에서 살아가며 골목길이 ‘친숙’하다고 말할 자유는 있습니다만, 무엇이 어떠할 때에 ‘친숙’인지 궁금합니다.

㉡ “우리는 골목길에 대해 진지하게 생각해 본 적이 거의 없다. 골목길은 우리가 살아온 역사이자, 문화이며 문화재이다(10쪽).” 하고 말하는데, ‘우리’라는 낱말을 덜어 주십시오. ‘우리’가 아니라 ‘나(임석재)’라고 밝혀야 옳습니다. 곰곰이 짚거나 찬찬히 헤아리지 않은 사람은 건축쟁이요 공무원이며 정치꾼이자 개발업자입니다. 골목사람은 늘 골목길을 생각합니다. 골목길은 삶터요 삶입니다.

㉢ “주의하라는 안전신호일 수도 있고 그 자체가 하나의 그림으로 읽히기도 한데, 아마 단순하게 반복되는 지루함을 덜어 주기 위한 배려인 듯하다(25쪽).” 하고 말하는데, 시멘트 계단에 형광페인트를 바른 까닭은 깊은 밤에 등불 빛살이 어둡거나 잘 안 들기 때문입니다. 할머니나 할아버지이든 젊은 사람이든 시멘트 계단에 무릎이 부딪히거나 넘어지기 쉬워, 부디 잘 다니라는 뜻입니다. 형광페인트를 바르며 숫자를 적는 뜻은 밤에는 집집이 비슷비슷 보이니 숫자를 덧적으면 알아보기 한결 수월합니다. 술 한잔 알딸딸히 마신 분이라면 엉뚱한 집에 잘못 들어갈 수 있으니, 이런 숫자는 여러모로 도움이 됩니다.

㉣ “가게 앞에 평상을 깔아 놓고 테이블도 놓았지만 사람들은 물건만 사서 쌩하니 가 버릴 뿐 모이지 않는다(32쪽).” 하고 말하는데, 바쁜 사람은 그냥 지나칩니다. 아니, 다른 볼일 볼 사람은 그냥 지나치지, 모든 사람이 평상에 앉지 않아요. 평상에 앉는 사람을 만나고 싶으면 임석재 님부터 평상에 앉으면 됩니다. 사람이 모이니 평상이 생기지, 평상이 있는데 사람이 안 모인다는 말은 앞뒤가 어긋날 뿐더러, 밑삶을 등지는 소리입니다.

㉤ “창과 문이 아무렇게나 뚫린 듯하면서도 구성미가 뛰어나다(39쪽).” 하고 말하는데, 사람들 살림집에 창과 문을 아무렇게나 뚫는 일은 없습니다.

㉥ “건축 전공자처럼 골목길의 공간적 우수함을 짚어내지는 못했지만, 동네 아주머니들이 집 앞에 모여 앉아 담소하는 다정스러운 모습이나 주고받는 이런저런 얘기 속에는 골목길의 의미를 정의해 줄 수 있는 키워드 같은 단서들이 있었다(146쪽).” 하고 말하는데, 학자들은 ‘골목길의 의미를 정의해 줄 수 있는 키워드’를 모르겠지요. 그리고, 이 열쇠말을 모르면서 ‘골목길의 공간적 우수함’을 짚는다고 해 보았자 무슨 훌륭함을 짚으려나요. 집과 삶과 사람과 길을 하나도 모르면서 무슨 건축 연구나 학문을 할 수 있나요.

㉦ “구성미는 문 몇 개가 어우러지면서 종합적 합으로 분할미를 만들어 내는 것이다. 몬드리안의 구성 시리즈를 보는 것 같은 느낌으로, 문의 숫자는 많지도 않다 … 그러나 이것들이 내놓는 구성미는 절묘하다(184쪽).” 하고 말하는데, 골목집을 지은 사람은 몬드리안을 모르며 알 까닭이 없습니다. 몬드리안이 없어도 사람들은 골목집을 지어 골목동네를 이룹니다. 몬드리안이 있고 없고를 떠나 예부터 사람들 살림집 나무문살 창호종이는 아름다운 무늬를 보여주었습니다. 모르는 노릇인데, 몬드리안이 한국땅 살림집 나무문살을 보고 나서 ‘몬드리안 구성미’를 만들었을 수 있습니다.

㉧ “골목길에서 일어나는 일, 골목길 사는 사람이 하루를 보내면서 한다고 하는 일은 분명히 시시한 것들이다. 이런 시시한 일 하나를 하는 데 걸리는 시간도 무척 길다. 이러다 보니 아무 일도 하지 않고 있어도 한두 시간 보내는 건 일도 아니다. 시간이 느리게 가다 보니 무료함과 권태에 대한 면역력이 강해지고, 동네 경치를 즐길 여유도 생긴다. 느림의 미학이다(264쪽).” 하고 말하는데, 골목길이 시시한데 뭣 하러 다니는지 아리송합니다. 시시하니 심심하고, 심심하니 게으를까요. 학자들이 골목길 삶터를 가리켜 ‘느림의 미학’ 같은 그럴싸한 이름표를 갖다 붙이는 일은 참말 자유이기는 하나, 참말 골목길을 아름다이 바라보려는 뜻, 그러니까 ‘골목길 풍경’을 들려주고 싶으면, 제발 골목동네에 자그마한 살림집 하나 얻어서 열 해쯤은 살아 보셔요. 몸소 골목동네 사람, 그러니까 골목사람이 된 다음에 천천히 골목이웃으로 녹아들면서 골목길 빛살을 사진과 글로 보여주셔요.

학자나 학생 들은 으레 다리품(답사)을 팔아 이곳저곳을 돌아다닙니다. 문화유적지를 다니고 아름다운 자연을 찾아 다리품을 팝니다. 어떤 이는 한두 번 다리품을 팔고 나서 보고서나 연구서를 내놓습니다. 어떤 이는 수십 수백 차례 다리품을 팔고 나서 보고자료나 연구자료를 내놓아요. 그런데, 어떤 논문이나 책이라 하든 다리품을 천 번 만 번 판다 해서 제대로 바라본 이야기가 되지는 못해요. 왜냐하면, 천 번 다리품을 팔 때보다 한 번 살아갈 때 한결 깊고 넓게 느끼니까요.

바라본대서 알 수 없습니다. 바라볼 때에는 내 지식에 따라 내가 받아들인 모습만 생각하고 맙니다. 살며 느껴야 비로소 속알맹이를 짚어요. 살아가는 사람들이 살림을 꾸리면서 사랑하는 나날을 온몸과 온마음으로 알아채려 힘쓰지 않는다면, 임석재 님이 앞으로 내놓을 책이든, 다른 사진쟁이가 골목길을 ‘바라보’거나 ‘들여다보’며 내놓을 책이든 그 나물에 그 밥으로 그칩니다. 유홍준 교수 답사기하고 다를 구석 없습니다. 답사기는 구경한 이야기로 끝나지, 살아가는 사랑이나 믿음이나 꿈으로 이어지지 못해요.

잘 생각하고 깨달아 주기 바랍니다. 전쟁터 사진을 찍는 사진쟁이가 전쟁터를 답사해서 길을 잘 익히면 되겠습니까. 전쟁터 사진을 찍는 사진쟁이는 목숨을 내놓는 군인하고 똑같이 사진기를 들고 전쟁터에 나아가 죽곤 합니다. 죽으면서 사진을 찍습니다.

‘골목건축 기록’이 아닌 ‘골목길 풍경’ 사진이라고 밝히려는 책이라 한다면, 아주 마땅히 골목동네 사람으로 살아가며 사진을 찍어야 합니다. 다른 아무것도 쓸모없습니다. 학위도 학벌도 돈도 값진 장비도 덧없습니다. 골목동네 사람이라면 똑딱이로 찍든 1회용 필름사진기로 찍든, 그야말로 ‘골목을 말하고 밝히는 참답고 착한 사진’을 이룹니다.

이 느낌글을 쓰면서 처음으로 밝히는데, 2006년 봄에 이 사진책 《서울, 골목길 풍경》을 보고 나서 참말 속에서 불길이 치솟더군요. 이렇게 골목동네 터전을 깡그리 짓밟듯 얕잡을 수 있나 싶어 슬프더군요. 그래서 나는 내가 태어나고 자랐으며 살아가는 인천 골목동네 삶자락 이야기를 사진으로 찍기로 다짐했습니다. 2010년 가을에 시골로 살림집을 옮기고 나서는 이제 인천 골목동네 사진을 더는 못 찍습니다만, 2006년 4월부터 2010년 가을까지 날마다 이백 장 남짓 인천 골목동네 사진을 빚었어요. 내 삶터요 내 보금자리이며 내 이야기터이자 내 사랑터를 느끼며 살을 섞은 빛느낌을 지난 2010년 여름에 《골목빛, 골목동네에 피어난 꽃》이라는 이름을 붙여 내놓았습니다. 가만히 돌이키자니, 임석재 님이 《서울, 골목길 풍경》을 내놓지 않았으면 나는 골목길 삶자락을 사진으로 찍겠다고 생각할 일이 없었을 테고, 인천 골목동네 이야기를 사진책으로 일굴 일 또한 없었겠구나 싶습니다. 어느 모로 보면 나한테는 고마운 책인 《서울, 골목길 풍경》입니다. (4344.11.25.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

― 서울, 골목길 풍경 (임석재 사진·글,북하우스 펴냄,2006.3.30./15000원)