-

-

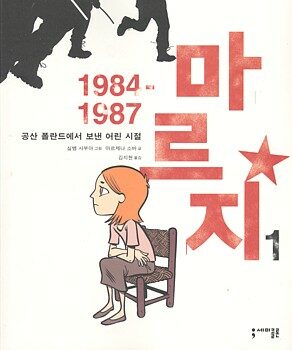

마르지 1984-1987 1 - 공산 폴란드에서 보낸 어린 시절 ㅣ 세미콜론 그래픽노블

실뱅 사부아 그림, 마르제나 소바 글, 김지현 옮김 / 세미콜론 / 2011년 7월

평점 :

절판

‘폴란드’도 ‘공산주의 나라’도 아닌 만화를

[만화책 즐겨읽기 62] 실뱅 사부아·마르제나 소바, 《마르지 1984∼1987 (1)》

‘폴란드 공산주의 체제’ 마지막 무렵에 어린 나날을 보냈다고 하는 마르제나 소바 님이 쓴 글에 만화라는 옷을 입힌 《마르지 1984∼1987》(세미콜론,2011) 1권을 읽습니다. 책날개에는 “《쥐》, 《페르세폴리스》, 그리고 《마르지》! 우리에게 가려진 역사인 동유럽, 한 소녀의 눈을 통해 교과서에서 보지 못했던 역사의 진실이 밝혀진다.”고 적힙니다.

책날개에 적는 글은 출판사에서 붙입니다. 출판사에서는 얼마든지 이처럼 적을 만합니다. 그러나, 만화책 《쥐》와 《페르세폴리스》를 읽은 사람으로서 만화책 《마르지》를 펼쳤을 때에, 이 세 가지를 함께 놓을 만한지는 아리송합니다. 아니, 이 세 가지 만화책을 함께 묶을 만한 이음고리가 있는지부터 알쏭달쏭합니다. 세 가지 만화는 어느 대목에서도 겹치지 않습니다. 다만, ‘프랑스에서 퍽 사랑받으면서 알려진 작품’이라는 이음고리를 찾는다면, 요 하나는 얽힙니다.

- 나는 아빠와 빵을 사러 간다. 사는 데는 별 문제 없을 것 같은데, 이 동네에 하나뿐인 빵집인지라 거기도 줄이 길긴 마찬가지다. (35쪽)

프랑스에서 사는 사람이 프랑스에서 다니는 학교에서 듣지 못하거나 배우지 못하는 역사를 《쥐》와 《페르세폴리스》와 《마르지》가 알려줄 수 있다고 말할 때에는 틀리지 않습니다. 또한, 한국땅 세계사 교과서에서도 세 가지 만화책에 나오는 이야기는 가르치지 않습니다.

곰곰이 돌아볼 노릇입니다. 한국땅 세계사 교과서에서 ‘폴란드 이야기’를 한 줄이나마 제대로 적는다고 여길 수 없지만, 한국땅 한국사 교과서에서 ‘한국 이야기’를 얼마나 제대로 적는다고 여길 만할까요. 내 어머니와 내 할아버지가 살아온 나날 가운데 어느 대목이 한국땅 한국사 교과서에 실릴까요.

이른바 ‘한국 문화’란, ‘한국 전통문화’란 무엇을 가리키는가요. 우리가 안다는 ‘한국 역사’는 얼마나 ‘한국다운’ ‘역사 이야기’라 할는지요.

- 아침이 되면 따스한 햇살이 날 깨운다. 할머니는 늘 먼저 일어나 있다. 난 이 방이 참 좋다. (51쪽)

나는 헌책방마실을 하면서 ‘폴란드 삶·사람·삶터’를 사진으로 담은 두툼한 책을 몇 권 장만했습니다. 폴란드 사진책뿐 아니라 체코슬로바키아 사진책과 덴마크 사진책과 쿠바 사진책과 아르헨티나 사진책과 뉴질랜드 사진책도 장만했습니다. 스웨덴 사진책과 일본 사진책과 버마 사진책과 네팔 사진책 또한 장만했어요.

이 나라에서 태어나 살아오는 동안, 열두 해에 걸쳐 제도권학교를 다닐 때에, 폴란드도 체코슬로바키아도 덴마크도 쿠바도 아르헨티나도 뉴질랜드도 스웨덴도 일본도 버마도 네팔도 제대로 배운 적이 없어요. 제대로 가르칠 교과서부터 없지만, 제대로 가르칠 교사조차 없어요. 오직 나 스스로 배워야 합니다. 오로지 나 스스로 찾아다니며 알아야 합니다.

두툼한 사진책 몇 가지를 장만해서 읽는들 ‘옳게 잘 알 수 있다’고 말할 수 없습니다. 그저 겉으로 훑을 뿐입니다. 터키 사진책을 장만해서 넘기는 동안 ‘이야, 터키사람은 이렇게 눈부신 빛깔로 무늬를 아로새긴 아름다운 옷을 좋아하며 즐겨입는구나!’ 하고 깨닫습니다. 폴란드 사진책을 넘길 때에도 이와 마찬가지입니다. ‘우와, 폴란드는 이렇게 갖은 빛깔이 무지개처럼 어우러지면서 붉은 물결이 넘실거리는 대단한 나라로구나!’ 하고 느낍니다. 네덜란드땅 사람들이 귤빛으로 드러나는 눈부신 빛깔을 사랑하듯, 폴란드땅 사람들은 ‘공산주의’고 아니고를 떠나 붉은 빛깔 옷을 사랑합니다(2002년 한·일월드컵 때 폴란드 관중이 입은 옷을 떠올리면 조금은 짚힐 테지요). 무엇보다 어느 한두 가지 빛깔에 얽매이지 않으면서 맑고 밝은 빛깔을 좋아해요.

- 그래서 아빠는 원래 있는 사진을 빼고, 결말을 바꾸어 말해 준다. 물론 우린 그게 사실과 다르다는 걸 알지만, 그렇게 끝나는 게 좋다. 이 이야기는 행복한 결말이 되어야 할 것만 같다. (86쪽)

만화책 《마르지 1984∼1987》를 곰곰이 생각합니다. 책날개 아닌 책겉에 적힌 “공산 폴란드에서 보낸 어린 시절”이라는 글줄이 못마땅합니다. 마르지라는 어린이한테는 ‘공산 폴란드’가 아닌 ‘그냥 폴란드’입니다. 전쟁도 혁명도 공산주의도 경제도 모르는 ‘놀기 좋아하는 어린이’ 마르지는 당신 어린 나날을 보낸 이야기를 수수하게 들려줍니다. 이 이야기에 ‘어른들’이, 이를테면 ‘프랑스 어른들’이 ‘공산 폴란드 옛이야기’라는 이름표를 붙일는지 모르지만, 마르지한테는 ‘내 고향나라 고향마을 살아온 이야기’일 뿐입니다.

만화책 《페르세폴리스》는 삶과 사회와 사랑에 눈을 뜬 푸름이가 바라본 고향나라 이란 이야기입니다. 만화책 《쥐》는 길디긴 나날이 흘러도 가슴에 아로새겨져서 잊을 수 없는 크디큰 생채기인 ‘전쟁과 평화’를 다루는 이야기입니다. 그런데, 《페르세폴리스》를 그린 사람이든 《쥐》를 그린 사람이든, 이 만화책에 나오는 사람들은 퍽 넉넉하게 살림을 일굽니다. 《마르지》도 이런 틀과 다르지 않아요.

그렇다고 모든 만화나 문학이 ‘가난한 사람들 살림살이’를 보여줘야 한다는 뜻이 아닙니다. ‘더 많은 숫자인 가난한 사람들 살림살이’ 이야기는 예나 이제나 ‘가난한 사람들 입과 눈과 코와 귀와 가슴’을 거쳐 만화나 문학으로 태어난 적이 거의 없다는 뜻입니다.

- 과수원은 정말 넓고, 채소와 과일로 가득하다. 난 과일 따는 걸 좋아한다. 나무에 올라가는 것도 좋아한다. 내가 여기 오면 제일 먼저 하는 일이기도 하다. (130쪽)

《마르지》를 그린 실뱅 사부아 님은 이 이야기를 만화로 그리기 앞서까지 폴란드를 간 적이 없다고 밝힙니다. 만화를 그리고 나서부터 폴란드땅을 처음으로 밟았다고 합니다. 이 이야기에 나오는 사람들을 두 눈으로 마주보면서 그림결을 어떻게 해야 좋을는지를 느끼기도 했을 테지만, 폴란드땅을 밟은 적이 없을 뿐 아니라, 폴란드라는 나라를 생각조차 한 적이 없지 않느냐 싶어요. 왜냐하면, 폴란드라는 나라는, 땅도 사람도 터전도 자연도 푸성귀도 무엇도 ‘칙칙한 잿빛’이 아니거든요. 폴란드사람이 참 오랫동안 머물며 비손을 드리는 성당 건물 또한 조금도 ‘칙칙한 잿빛’이 아닙니다. 눈부신 무지개빛입니다.

만화책 《마르지》에 감도는 빛깔은 처음부터 끝까지 ‘칙칙한 잿빛’ 바탕입니다. 일부러 이렇게 그렸을 텐데, 누군가, 그러니까 한국에서 태어나 살다가 프랑스로 옮겨 살아가는 누군가, 당신 고향나라인 대한민국과 서울을 그리면서 프랑스에서 만화로 그린다고 할 때에, 이처럼 ‘칙칙한 잿빛’ 바탕으로 한국과 서울을 그린다 한다면, 한국에서 살거나 서울에서 지내는 사람들은 무슨 느낌을 받을까 궁금합니다. 한국땅을 칙칙한 잿빛으로 그려도 될까요. 서울이 자동차 끔찍하게 많고 아파트로 꽉 찬 칙칙한 땅이라고는 하나, 이렇다 하더라도 칙칙한 잿빛으로 서울을 그리는 일을 올바르다 할 만할까요.

‘마르지가 좋아하는 햇살’과 능금빛을 떠올리고 싶습니다. 나무를 타고 올라가 바라보는 푸르디푸른 들판과 밭뙈기와 멧자락을 생각하고 싶습니다. 차라리 빛깔을 입히려 하지 말고 흑백 만화로 그렸다면, 《마르지》 느낌과 이야기가 퍽 많이 달라졌으리라 생각합니다. 폴란드 빛깔을 옳게 받아들이지 못한 채 이렇게 칙칙한 잿빛으로 물들인다면, 폴란드 삶과 사람과 터전을 하나도 모를 뿐 아니라 스스로 찾아보려고 하지 않으면서 《마르지》를 손에 쥐어 펼칠 사람들이 무엇을 느끼고 무엇을 배우며 무엇을 안다고 할까 근심스럽습니다.

《쥐》와 《페르세폴리스》는 이 만화책을 읽는 사람들한테 ‘어떤 빛깔과 느낌’을 밀어넣지 않습니다. ‘강요’하거나 ‘주입’하지 않아요. 그러나, 만화책 《마르지》는 칙칙한 빛깔 때문에 그만 ‘수수하면서 사랑스러운 내 고향나라 고향마을 이야기’를 샛길로 빠지게끔 밀어넣고야 맙니다.

1권을 덮었으니 2권을 읽으며 마무리를 지어야 할 텐데, 2권까지 살 생각은 엄두가 나지 않습니다. (4344.9.10.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

― 마르지 1984∼1987 (1) (실뱅 사부아 그림,마르제나 소바 글,세미콜론 펴냄,2011.7.29./12000원)