-

-

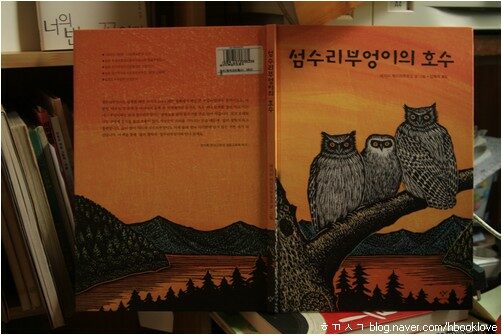

섬수리 부엉이의 호수

테지마 케이자부로오 글.그림, 엄혜숙 옮김 / 창비 / 2008년 8월

평점 :

섬수리부엉이한테 도시는 메마르면서 외딴 곳

[다 함께 즐기는 그림책 88] 테지마 케이자부로오(데지마 게이자부로), 《섬수리부엉이의 호수》(창비,2008)

기저귀와 옷가지를 빨아서 통에 담아 마당으로 나옵니다. 빨랫줄을 바라봅니다. 잠자리가 줄줄이 앉았습니다. 빨랫줄에는 열 마리 남짓 앉았습니다. 밤새 내린 빗물이 남긴 자국을 닦으려고 손으로 문지르니 그제서야 날아오르지만, 몇 마리는 날아오르지 않고 그대로 앉습니다. 코앞까지 손을 뻗어도 얌전히 있습니다.

천천히 빨래를 넙니다. 빨래를 다 널고 집으로 들어와서 마당을 내다 보니, 날아오른 잠자리가 조용히 빨랫줄에 다시 앉습니다. 빨래집게에 앉고 빨래에 앉습니다. 이 가운데 한 마리를 곰곰이 들여다봅니다. 얇은 날개가 찢어졌고 구멍이 났으며 지저분합니다. 끝없이 퍼붓는 비를 맞는 바람에 날개가 찢어졌을까요. 쉴새없이 쏟아지고 또 쏟아지는 비를 그을 길 없어 날개가 다쳤을까요.

잠자리들을 살펴봅니다. 하나같이 꼬리가 홀쪽합니다. 잠자리 꼬리가 이렇게까지 홀쪽했던가 하고 고개를 갸우뚱합니다. 빗줄기가 멈추지 않으니 먹이를 찾기 어려워 잠자리들이 하도 굶은 탓인가 궁금합니다.

나는 숲속 짐승과 벌레 살림살이를 모릅니다. 무더운 날 숲속에서는 짐승과 벌레가 어떻게 살아가는지, 춥디추운 날 숲속에서는 짐승과 벌레가 겨울을 어떻게 나는지, 장마철 숲속에서는 짐승과 벌레가 어떻게 견디거나 비를 긋는지, 사람들이 새 자동차길이나 기차길을 놓는다 할 때에 숲속 짐승과 벌레는 어떻게 살림살이를 옮기는지 알지 못합니다.

나 스스로 숲속에서 짐승이나 벌레하고 똑같이 지낸다면 알겠지요. 시멘트나 쇠붙이를 섞어서 후다닥 짓고는 돈을 들여 사고파는 부동산이 아니라, 숲속에서 얻어 숲속으로 돌아갈 만한 보금자리를 마련하여 조용히 숲속 품에 안긴다면, 숲속 짐승이나 벌레 한삶과 죽음을 알겠지요.

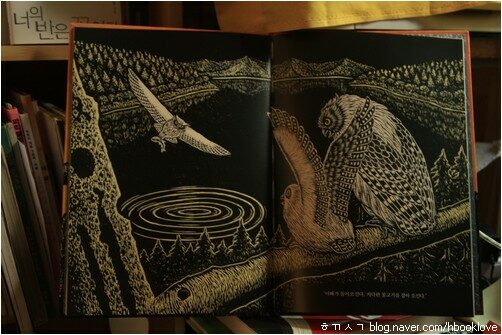

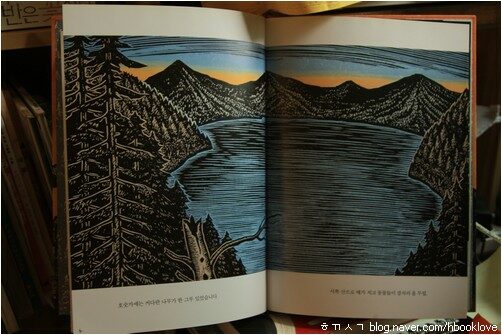

.. 호수는 거울처럼 조용했습니다. 호수에 산 그림자가 비쳤습니다. 아빠 섬수리부엉이도 비쳤습니다. 아빠는 소리 없이 날았습니다 .. (11∼12쪽)

길디긴 장마가 이어졌을 때, 우리 집 둘레에서 새벽부터 밤까지 고운 울음소리를 베풀던 멧새는 어떻게 먹고사는지 내내 생각했습니다. 사람들은 읍내에 나가 먹을거리를 장만할 수 있고, 셈틀을 켜서 먹을거리를 살 수 있습니다. 들이붓는 비 때문에 텃밭이 휩쓸리거나 논밭이 떠내려 가더라도 읍내 가게나 누리장터에 물건이 떨어지는 일이란 없습니다. 비바람이 몰아치든, 무더위나 강추위가 찾아오든, 가게에서 손쉽게 먹을거리를 사다 먹을 수 있는 사람 삶터입니다.

그러니까, 막비가 어마어마하게 퍼붓더라도 사람 삶터는 그다지 걱정스럽지 않습니다. 막비가 퍼부을 때마다 멧새 삶터가 걱정스럽고 벌레 삶터가 근심스럽습니다. 천성산을 꿰뚫을 굴 때문에 도룡뇽이 걱정스럽다 말씀한 분이 있듯, 수많은 고속도로와 고속국도 때문에 개구리와 뱀이 근심스럽습니다.

그림책 《섬수리부엉이의 호수》(창비,2008)를 읽으면서 생각합니다. 섬수리부엉이가 살아가는 깊은 숲속 못물은 ‘사람들이 모릅’니다. 사람들 발길이 닿지 않습니다. 사람들 숨소리가 깃들지 않습니다. 이 깊은 숲속 못물 둘레에 아파트나 공장을 짓는 사람은 없습니다. 이 깊은 숲속 못물까지 고속도로를 내거나 고속철도를 내는 사람은 없습니다. 공항을 만들거나 우주정거장을 만들거나 관공서나 기업 새 건물을 지으려는 사람은 없습니다.

그렇지만, 이 깊디깊다는 숲속 못물은 ‘숲속 못물 둘레에서 살아가는 짐승과 벌레’한테는 ‘하나도 안 깊은’ 숲속 못물입니다. 숲속 짐승과 벌레한테는 ‘수수한 삶터요 여느 보금자리’예요. 숲속 못물 둘레 짐승과 벌레 눈길에서 바라보자면, 크나큰 도시를 이루고 살아가는 사람들이야말로 ‘깊디깊은 곳’에서 살아가는 목숨붙이요, 풀포기 하나 나지 않는 ‘메마르며 슬픈 데에서 어떻게 살아갈까 걱정스러운’ 목숨붙이라 할 만합니다. ‘누구나 알 만한’ 도시라는 곳은 섬수리부엉이를 비롯해서 메뚜기라든지 사마귀라든지 방아깨비라든지, 숲속 짐승이나 벌레한테는 조금도 살아갈 만하지 않습니다. ‘사람들 많이 살아가는’ 도시에서는 참새와 비둘기조차 보금자리 마련하기 벅찹니다. 도시에서 꾀꼬리나 제비가 살아가지 못합니다. 도시에서 도룡뇽이나 개구리나 뱀이 살아남지 못합니다. 도시에서 벼나 보리나 밀이 자라지 못합니다. 도시에서 귤이나 능금이나 버섯이 자라지 못합니다.

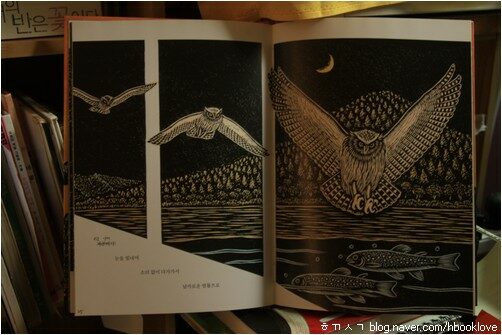

.. 물결은 호수 가득히 퍼졌습니다. 물고기를 먹는 섬수리부엉이들의 모습도 달빛에 흔들렸습니다 .. (35쪽)

사람들이 살아가는 터전은 사람들한테부터 얼마나 살아갈 만한 터전인지 잘 모르겠습니다. 비가 와도 걱정스럽지 않은 도시는, 눈이 와도 근심할 일이 없는 도시는, 비와 눈이 내릴 때에 기껏 근심걱정한다는 일이란 길이 막혀 자동차가 다니기 힘들다는 한 가지뿐인 이 도시는, 사람이 얼마나 사람다이 살아갈 만한 보금자리가 될까 잘 모르겠습니다.

섬부리부엉이는 ‘사람들이 알든 모르든’ 또 ‘사람 발길이 닿든 말든’ 아랑곳하지 않습니다. 섬수리부엉이한테 잡아먹히는 숲속 못물 물고기 또한 사람들을 아랑곳하지 않습니다. 저마다 제 목숨결대로 살아갑니다. 저마다 제 목숨무늬대로 어우러집니다. 고맙게 살아서 고맙게 죽습니다. 고맙게 태어나서 고맙게 흙으로 돌아갑니다.

너른 자연은 넉넉한 품이기에 너른 자연입니다. 사람은 사람값을 할 때에 사람입니다. 너른 자연을 무너뜨려 넉넉한 품을 찢어발길 때에 자연이 자연 구실을 하기란 어렵습니다. 사람이 사람값을 하기보다 돈값을 하거나 돈벌이에 얽매일 때에 사람다이 살아가기 힘듭니다.

사람은 무슨 보람으로 살아가나요. 사람은 무슨 사랑을 나누는가요. 사람은 무슨 꿈을 키우는가요. 그림책 《섬수리부엉이의 호수》에 나오는 섬수리부엉이 한식구는 서로 돕고 사랑하면서 애틋하게 하루하루 즐깁니다.

아무도 모르는 호수가 (3쪽) → 사람들이 모르는 호수가

섬수리부엉이 가족이 (7쪽) → 섬수리부엉이 한식구가

물고기를 잡으러 온 것입니다 (7쪽) → 물고기를 잡으러 왔습니다

가느다란 초승달이 빛났습니다 (8쪽) → 초승달이 가늘게 빛났습니다

엄마는 아기 옆에 남았습니다 (9쪽) → 엄마는 아직 어린 새끼 옆에 남았습니다

날개를 접고 있을 때도 (17쪽) → 날개를 접을 때도

새벽이 가까운 것입니다 (38쪽) → 새벽이 가깝습니다

작은 새들이 일제히 울기 시작했습니다 (39쪽) → 작은 새들이 한꺼번에 웁니다

오늘도, 호수의 하루가 시작됩니다 (39쪽) → 오늘도, 호수는 새 하루를 엽니다

그림책을 덮으려다가 다시 펼칩니다. 아무래도 이 그림책에 적힌 글줄이 마음에 걸립니다. 아이한테 이 그림책 글월을 그대로 읽혀도 좋을는지 두렵습니다. 아이한테 읽히기 앞서 아버지 먼저 조용히 읽으면서 글줄에 까만 줄을 여럿 그은 다음 아래쪽에 새로운 글월을 적어 넣습니다.

아름다운 목숨붙이 보금자리를 살그머니 보여주는 그림책이라 할 텐데, 아름다운 말빛을 빛내어 아름다운 넋빛을 돌보도록 이끈다면 훨씬 좋겠지요.

그러고 보니, 《섬수리부엉이의 호수》를 펴낸 ‘창비’ 출판사는 그린이 이름을 ‘테지마 케이자부로오’로 적습니다. 이분 그림책은 1996년에 ‘보림’ 출판사에서 먼저 옮겼습니다. 이때에 보림 출판사는 ‘데지마 게이자부로’로 적습니다. 누리책방에서 그린이 이름을 살피니, 둘이 마치 다른 사람이라도 되는 듯, ‘테지마 케이자부로오’로 살피면 창비 그림책 두 가지만 나오고, ‘데지마 게이자부로’로 살피면 보림 그림책 두 가지만 나옵니다. 왜 이렇게 되었을까요. 이 그림책을 일군 분 이름은 한글로 어떻게 적어야 좋을까요. 어느 쪽이 옳게 적은 이름이라 잘라말할 수 없습니다만, ‘테지마 케이자부로오’로 살피든 ‘데지마 게이자부로’로 살피든, 한국말로 나온 이분 그림책을 한눈에 살피도록 두 출판사가 마음을 기울일 노릇이 아닌가 싶습니다. 아무래도, 먼저 그림책을 낸 출판사보다 나중에 그림책을 낸 출판사에서 마음을 더 기울여야겠지요. (4344.8.15.달.ㅎㄲㅅㄱ)

― 섬수리부엉이의 호수 (테지마 케이자부로오 글·그림,엄혜숙 옮김,창비 펴냄,2008.8.5./9800원)