-

-

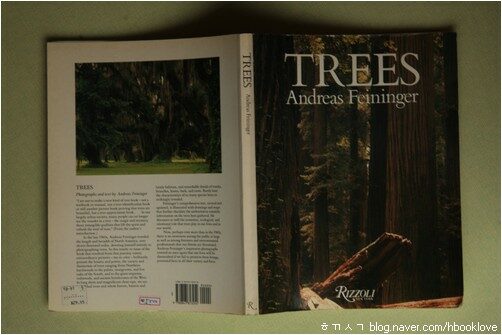

Andreas Feininger (Paperback)

Andreas Feininger / Stern Portfolio / 2007년 1월

평점 :

품절

내가 이야기하려는 사진책은 뜨지 않기에, 안드레아스 파이닝거 님 사진삶을 알 수 있는 다른 책에 걸어 놓습니다.

한국 사진쟁이는 나이 들면 ‘추상’에 젖는다만

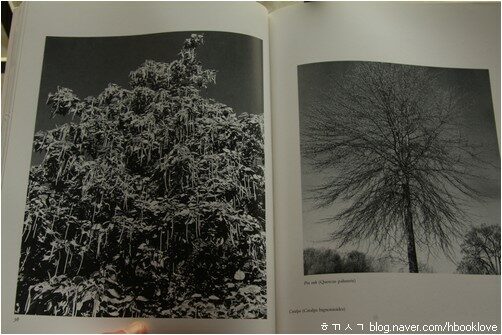

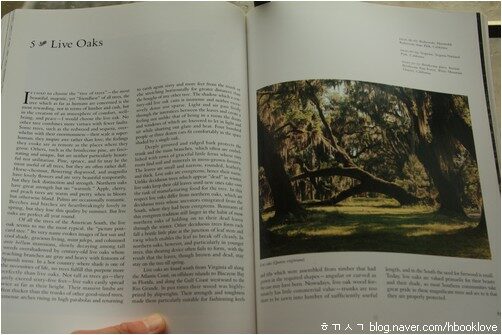

[잘 읽히기 기다리는 사진책 30] 안드레아스 파이닝거(Andreas Feininger), 《TREES》(Rizzoli,1991)

한국에서 내로라하는 사진길을 걸어온 ‘사진밭 어르신’은 나이가 들수록 ‘추상’ 사진을 찍곤 합니다. 나이가 아직 많이 안 들었어도 제법 이름을 알린 뒤에는 추상 사진을 즐기곤 합니다. 돌을 보거나 나무를 보거나 시골 논자락을 보거나 물을 보거나 풀을 보거나 하면서 추상을 이야기하곤 합니다.

그림이든 글이든 사진이든 ‘구상’이 있기에 추상이 있고, 추상이 있으면서 구상이 있을 테지요. 그러나, 구상이든 추상이든 사진입니다. 사진을 찍으면서 애써 구상이나 추상으로 나눌 까닭이 없습니다. 사진은 사진으로 말할 뿐이요, 사진을 찍는 사람 또한 사진을 찍는다고 생각할 뿐이에요.

사진책 《TREES》(Rizzoli,1991)를 읽으면서 생각합니다. 《TREES》를 내놓은 이는 ‘Andreas Feininger’ 님입니다. 한글로 이 이름을 어떻게 적어야 좋을는지 모르겠는데, ‘안드레아 파이닝거’라 적는 분이 있고 ‘앙드레아 파이닝거’라 적는 분이 있으며 ‘안드레아스 파이닝거’라 적는 분이 있어요. 어쩌면 ‘앤드래이어스 파이닝거’라고 적어야 할는지 모릅니다. 저로서는 어느 쪽이 맞게 부르는 이름인지 알쏭달쏭하기에 ‘안드레아스 파이닝거’로 읽기로 합니다.

그러니까, 사진책 《나무들》을 읽으면서 생각합니다. 안드레아스 파이닝거 님은 적잖은 사진비평을 썼고, 이분 사진비평은 1970∼80년대에 곧잘 한국말로 옮겨졌습니다. 1990년대로 접어들고 2000년대와 2010년대가 된 오늘날에는 이분 사진비평을 찾아보기 몹시 어렵고, 이제 이분 사진비평을 들면서 사진을 살피거나 배우는 흐름은 거의 없다 할 만합니다. 예전 사람이요 예전 이야기이며 예전 사진이니까 이렇게 잊을 만하거나 손사래쳐도 괜찮은지는 잘 모르겠습니다. 다만, 사진이든 그림이든 글이든 어느 한때에만 읽거나 살필 만하고 다른 한때에는 안 읽거나 안 살필 만할 수 없다고 느낍니다. 읽거나 살필 만하면 예나 이제나 앞으로나 읽거나 살필 만합니다. 안 읽거나 안 살필 만하면 예나 이제나 앞으로나 안 읽거나 안 살필 만해요.

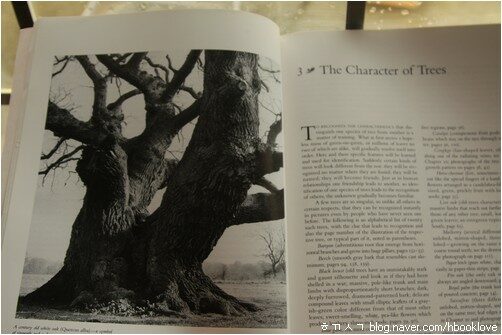

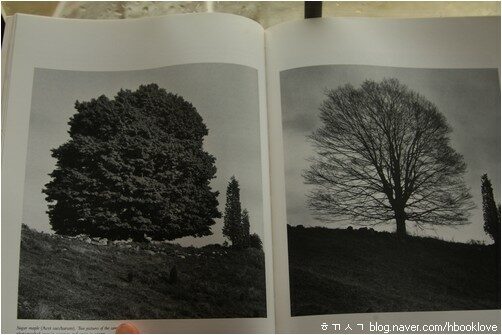

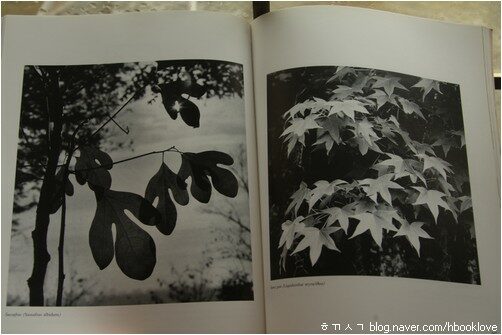

어찌 바라보면 사진책 《나무들》 또한 추상 사진으로 여길 수 있습니다. 그렇지만 《나무들》을 추상 사진으로 넣는 일은 썩 옳지 않다고 느껴요. 안젤 아담스 님 사진이 추상 사진이 아니듯, 안드레아스 파이닝거 님 사진도 추상이 아니요, 또 구상이 아닌, 그예 사진이라고 느낍니다. 무엇보다도, 사진책 《나무들》에는 나무들을 사진으로 담은 안드레아스 파이닝거 님 글이 퍽 길게 많이 깃듭니다.

무슨 할 말이 이다지도 많아 ‘사진쟁이’가 사진 아닌 글로 이야기를 일구어 사진책을 내놓을까요. 사진쟁이가 사진 아닌 글로 이야기를 들려주는 일은 얼마나 사진쟁이답거나 사진책을 잘 일구었다 할 만할까요.

사진은 사진이기에 사진으로 처음과 끝을 보여주어야 옳습니다. 이와 마찬가지로, 사진은 사진이니까 사진이 아닌 글로 처음과 끝을 보여줄 수 있습니다.

글이나 그림도 이와 똑같습니다. 글은 글이기에 글로 모두 보여줄 수 있지만, 글을 줄이거나 덜어 그림이나 사진을 넣으면서 보여줄 수 있어요. 그림에서도 그림으로 모든 이야기를 들려줄 수 있으나, 그림을 줄이거나 덜며 사진이나 글이 어우러지도록 이야기를 엮을 수 있어요.

사랑은 사랑으로 보여줍니다. 사랑은 사랑으로 느끼게 합니다. 그러면, 사랑은 어디에 깃들까요. 사랑은 무엇으로 보여주거나 무엇으로 느끼게 할까요.

어버이가 아이한테 차리는 밥 한 그릇에 사랑이 깃듭니다. 어버이가 아이한테 입히는 옷을 빨아서 곱게 널어 보송보송 말릴 때에 사랑이 깃듭니다. 어버이가 아이를 새근새근 재우는 포근한 보금자리에 사랑이 깃듭니다.

사진쟁이가 사람 삶을 차근차근 돌아보면서 사진을 찍을 때에도 다큐사진이 된다 하지만, 사진쟁이가 무당벌레 삶을 찬찬히 헤아리면서 사진을 찍을 때에도 다큐사진이 됩니다. 사진쟁이가 가난한 사람들 마을에서 오래오래 지내면서 사진을 찍을 적에도 다큐사진이 된다 할 테지만, 사진쟁이가 쑥이나 질경이 한살이를 곰곰이 들여다보면서 사진을 찍을 때에도 다큐사진이 돼요.

다큐사진에는 어떠한 틀이 없습니다. 사진에는 이런저런 울타리가 없습니다. 다큐글도 아무런 틀이 없고, 글 또한 구지레한 울타리가 없어요. 오직 삶으로 말합니다. 오로지 삶을 사랑하는 넋으로 말합니다. 온통 삶을 사랑하는 넋을 따스히 어루만지면서 말해요.

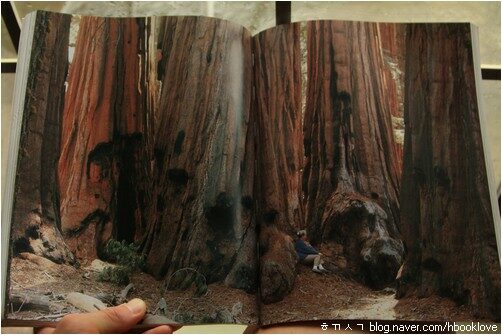

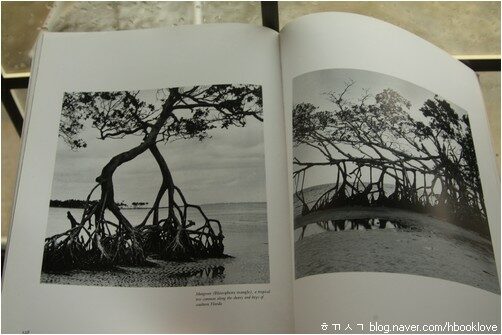

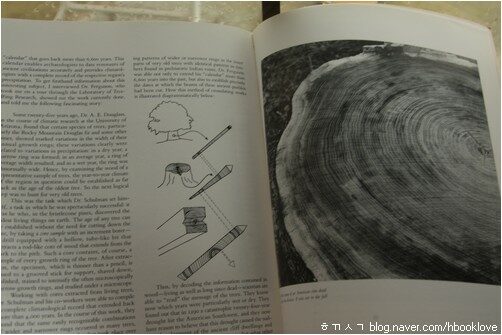

사진책 《나무들》을 여러 차례 되읽으면서 거듭거듭 되뇝니다. 우리 나라에서 사진길을 걷는 숱한 어르신들이 사진책 《나무들》에 어떠한 손길과 마음길과 눈길이 깃드는가를 차분히 느낄 수 있기를 빌어 마지 않는다고 거듭거듭 되뇝니다. 사람을 찍어도 사람들 눈동자만이 아니라 마음속으로 스며들면서 어깨동무하지 않을 때에는 겉치레로 그칩니다. 나무 한 그루를 찍어도 나뭇잎 한 장이 아니라 등걸과 나이테와 꽃송이 깊디깊게 스며들어 어깨동무할 때라야 비로소 사진입니다.

안드레아스 파이닝거 님은 숱하게 쓴 사진비평으로 사진길 걷는 사람들한테 좋은 이슬떨이가 되었는데, 사진비평을 《나무들》 같은 사진책에 살포시 녹이면서 ‘머리로 하는 이론’이나 ‘머리로 만드는 사진’이 아닌, ‘삶으로 나누는 말’과 ‘마음으로 찍는 사진’이 무엇인가를 보여줍니다.

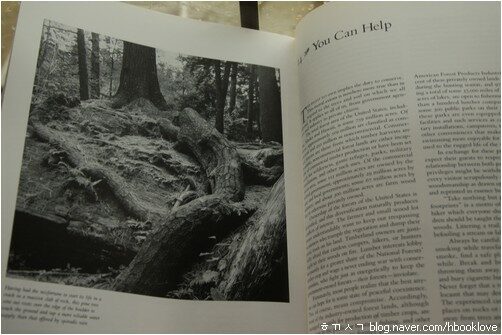

나무숲에 들어가 보셔요. 가까이에 나무숲이 없다면, 도시 한복판에서 자동차한테 둘러싸인 외로운 나무 곁에 서 보셔요. 우거진 나무들 사이에서든 외로운 나무 곁에서든, 나무 한 그루가 자라온 나날이 아로새겨진 굵직한 줄기를 쓰다듬으면서 나무가 사람 손을 거쳐 나누려 하는 따스한 기운을 받아들여 보셔요. 나뭇잎을 스치는 바람소리를 들어 보셔요. 우람한 나무에 내려앉아 다리쉼을 하는 온갖 새를 바라보고, 이 온갖 새가 지저귀는 끝없는 노래를 들어 보셔요.

나무 숨소리와 나무 노랫소리를 나무 푸른그늘과 함께 맞아들일 수 있으면, 누구나 《나무들》 같은 사진책을 예쁘게 일구며 흐뭇하게 웃습니다. (4344.7.14.나무.ㅎㄲㅅㄱ)

(최종규 . 2011 - 사진책 읽는 즐거움)