-

-

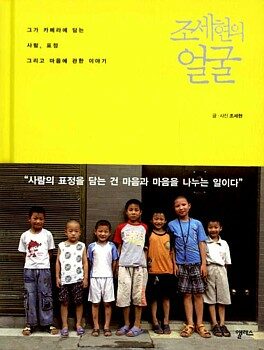

조세현의 얼굴 - 그의 카메라가 담는 사람, 표정 그리고 마음들

조세현 지음 / 앨리스 / 2009년 11월

평점 :

절판

글·그림·사진이 아름다이 태어나는 길

[찾아 읽는 사진책 25] 조세현, 《조세현의 얼굴》(앨리스,2009)

사람은 사람이기 때문에 다른 어느 사진보다 얼굴을 담은 사진을 더 좋아하거나 눈길이 끌릴 수 있다고 느낍니다. 그리고, 사람은 사람이기 때문에 애써 얼굴을 담은 사진이 아니더라도 얼굴을 읽을 수 있으며, 사람 모습을 담은 사진이 아닐지라도 사람 모습을 읽을 수 있다고 느낍니다.

사진쟁이 조세현 님은 《조세현의 얼굴(앨리스,2009)에서 “사진은 그것을 만드는 사람을 닮습니다(4쪽).” 하는 말로 첫머리를 엽니다.

곰곰이 생각합니다. 사진찍기와 사진읽기는 마찬가지입니다. 읽는 사람 마음에 따라 사진을 받아들입니다. 읽는 사람 삶에 따라 사진을 맞아들입니다. 찍는 사람 마음에 따라 사진을 받아들일 테고, 찍는 사람 삶에 따라 사진을 맞아들이겠지요.

조세현 님은 “사람의 표정만큼 더 아름다운 것은 없습니다(5쪽).” 하고도 말합니다. 스스로 아름답다 느끼는 삶과 이야기를 스스로 아름답게 사진으로 담거나 글로 옮기거나 그림으로 펼치면 됩니다. 온누리에서 ‘더’ 아름답거나 ‘가장’ 아름답다 할 무언가는 따로 없습니다. 그저, ‘나한테 참으로’ 아름답다 느낄 무언가가 있을 뿐입니다.

이리하여 나 스스로 참으로 아름답다 느끼는 무언가를 글로 쓰면 글이 아름다이 빛납니다. 나부터 참말 아름답다 느끼는 무언가를 그림으로 그리면 그림이 아름다이 반짝입니다. 내가 무엇보다 아름답다 느끼는 모습을 사진으로 찍으면 사진이 아름다이 태어납니다.

사진이란 다른 삶이 아닙니다. 사진이란 사진기를 손에 쥔 삶입니다.

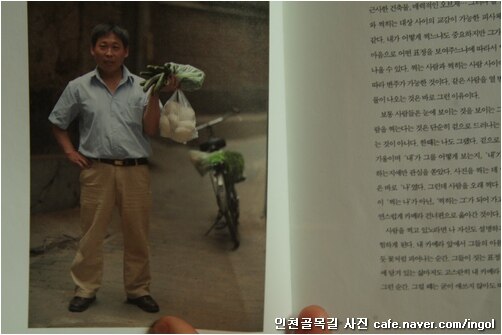

조세현 님 말은 죽 이어집니다. “보통 사람들은 눈에 보이는 것을 보이는 그대로 찍는다. 하지만 사람을 찍는다는 것은 단순히 겉으로 드러나는 표정과 몸짓만을 촬영하는 것이 아니다. 한때는 나도 그랬다. 겉으로 드러나는 것에만 주의를 기울이며 ‘내’가 그를 어떻게 보는지, ‘내’가 그를 어떻게 찍고 싶어 하는지에만 관심을 쏟았다. 사진을 찍는 데 있어 가장 우선시했던 것은 바로 ‘나’였다(29쪽).”고. 그런데, 사진책 첫머리에서 했던 말하고는 어긋나는 이야기입니다. 그러나, 이 대목이 앞에 적은 이야기하고 견주면 참으로 맞는 이야기입니다. 왜냐하면 ‘사람 표정을 아름답다 여기며 사진으로 찍는 일’은 겉훑기일 뿐이기 때문입니다.

조세현 님이 ‘사람 얼굴빛’을 사진으로 찍고 싶다 할 때에는 겉훑기로 드러나는 모습을 겉훑기로 찍고픈 마음이 아니라, ‘사람들이 살아가는 삶이 드러내는 모습을 사진으로 찍히는 사람 자리에서 느끼며 찍고 싶다’고 말해야 옳다고 느낍니다. 우리는 누구나 겉훑기로 사람을 읽어 겉훑기로 사진을 찍거나 겉훑기로 글을 쓴다든지 그림을 그릴 수 있어요. 그렇지만 겉훑기로 하는 일이나 겉훑기로 사람을 만나면 얼마나 슬플까요. 사람을 사귀든 만나든, 또 사람 모습과 이야기나 얼굴을 사진으로 담든 차근차근 속으로 사귀거나 만나면서 속으로 이야기를 나누어야 하지 않겠습니까.

사진은 ‘찍히는 사람 자리에 선다’고 해서 한결 아름답거나 더 아름답거나 참 아름답지 않습니다. 찍는 사람과 찍히는 사람이 하나가 되어야 비로소 아름답습니다. 내 쪽도 네 쪽도 아닌 다 같은 쪽이어야 합니다.

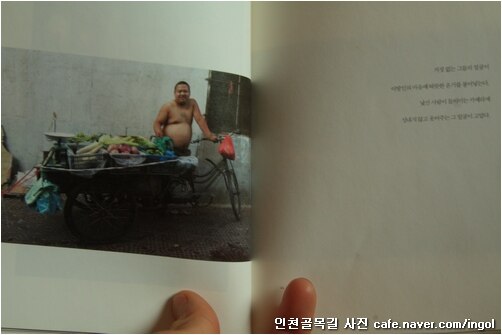

이리하여 “사진 속 인물이 치아를 드러내고 활짝 웃을 필요는 없다. 전체적인 분위기에서 따뜻함이 묻어나온다면 그걸로 충분하다. 그런 사진은 찍는 나도 행복하지만 보는 이도 행복하게 만든다(75쪽).”는 말을 다시 하고야 마는 조세현 님입니다. ‘사진을 찍는 나’와 ‘사진을 찍는 네’가 함께 즐거울 수 있는 사진을 생각하는 조세현 님 모습을 다시금 봅니다. 이렇게 같이 즐거울 수 있어야 합니다. ‘찍히는 네’ 자리만이 아니라 ‘찍는 내’ 자리를 함께 생각하지 않을 수 없고, 함께 생각하며 조용히 하나될 때에 바야흐로 서로서로 웃으면서 사진 한 장을 손에 쥡니다.

사진찍기란 삶찍기이고, 사진읽기란 삶읽기입니다. 사진을 찍는 사람은 사진에 내 사랑하는 삶을 찍고 싶어 땀을 흘리고, 사진을 읽는 사람은 내 사랑하는 삶을 읽고 싶어 마음을 들입니다.

사진을 읽고 글을 읽다가 문득 궁금합니다. 조세현 님 스스로 사진찍기와 사진읽기가 어떠한가를 모르지 않는 듯한데, 왜 자꾸 엇나가는 이야기를 글이나 사진으로 보여주고 말까 궁금합니다. 조세현 님 스스로 ‘더 아름답다’고 느끼는 사진을 찍는다 한다면, ‘더 아름답게 살아가는 조세현 님 삶’을 글과 사진으로 보여주거나 나누면 될 텐데요. “사진은 결정적인 한 컷을 얻어내기 위한 긴 여정이다. 결정적인 한 컷을 위해 우리는 셔터를 누르고 또 누른다(96쪽).”는 말은 앞에서 조세현 님 스스로 깨달은 사진길하고는 몹시 동떨어집니다. 찍히는 너와 찍는 내가 하나되어 서로 흐뭇한 사진으로 이르는 길하고는 만나지 않습니다.

사진은 ‘결정적인 한 장’이 아니라, ‘서른 장이 되든 삼천 장이 되든 서로 함께 좋아하며 웃음이 묻어나는 사진이 되도록 찍는 일’이어야 조세현 님이 《조세현의 얼굴》이라는 책에서 들려주는 글과 보여주는 사진이 제대로 빛나도록 이끄는 말마디가 되리라 느낍니다.

사진은 ‘이 사진 한 장’으로 이루어지지 않습니다. 사람이든 삶이든 ‘어느 하루 한 가지 모습’으로 이루어지지 않습니다. 고이 이어지는 사람이면서 삶입니다. 고이 어이지는 사람과 삶을 사랑하는 사진입니다.

조세현 님은 “내가 작업한 사진의 느낌이 좋다는 입소문이 퍼지기 시작했다. 한 번 촬영한 스타들은 다른 사진 작업에서도 내가 촬영해 주기를 바랐다(130쪽).”는 까닭을 제대로 느껴야 합니다. ‘인기스타가 사진쟁이 조세현을 저절로 찾아오는 일’을 기쁘게 생각하면 안 되고, 왜 ‘사진쟁이 조세현이 사진으로 담은 사람들이 사진쟁이 조세현 사진을 좋아하려 하는가’를 스스로 읽어야 합니다.

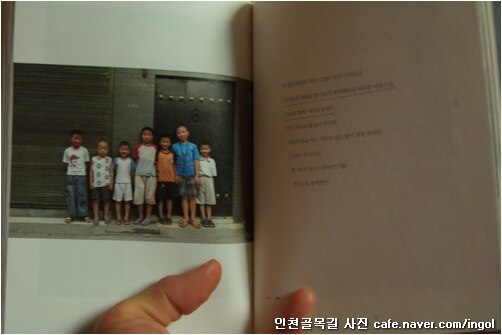

“먼 훗날 자신의 어린 시절이 담긴 사진으로 스스로의 세월을 돌아보며 행복해 하길 바라는 마음으로 그들을 향해 셔터를 눌렀다(189쪽).”고 스스로 적바림한 글을 스스로 되읽으면서 조세현 님 사진길이란 무엇인가를 스스로 곱씹을 수 있으면 좋겠습니다.

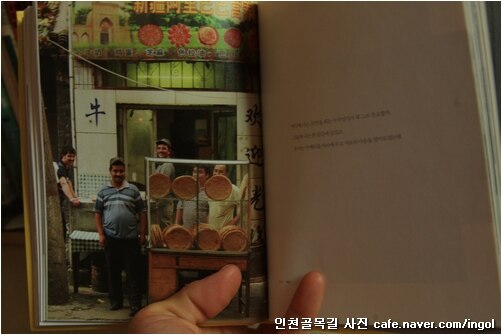

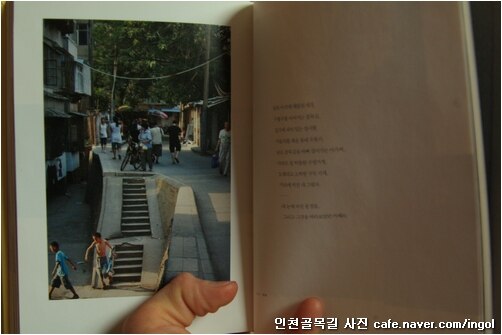

골목은 중국에도 있고 한국에도 있습니다. 예쁘거나 아름다운 골목은 중국에도 있으며 한국에도 있습니다. 사람내음 물씬 나는 골목은 중국에도 한국에도 골고루 있을 뿐 아니라, 일본이나 프랑스나 버마나 인도나 파키스탄이나 아프가니스탄이나 페루나 볼리비아에도 있습니다. 어디에나 있는 예쁜 사람 예쁜 삶 예쁜 골목입니다. 다만, ‘작가’와 ‘전문가’라는 사람들은 한국에 있는 예쁜 사람 예쁜 삶 예쁜 골목이 무엇인지를 느끼지 않습니다. 아니, 느끼지 않는다기보다 예쁜 사람 예쁜 삶 예쁜 골목이 어디에 있는지 함께 살아가지 않으니 모를밖에 없습니다.

예쁜 사람하고 함께 살아가며 저절로 예쁜 사진을 찍는 ‘이름없이 수수한’ 여느 사람들을 작가와 전문가만큼은 모릅니다. 중국이건 티벳이건 네팔이건 쿠바이건 신나게 나들이를 하는 숱한 작가와 전문가들은 막상 인천 숭의3동 191번지이건 숭의4동 7번지이건 걸어 보지 않습니다. 부산 골목이건 음성 골목이건 목포 골목이건 춘천 골목이건 얼마나 걸어 본 작가요 전문가일까요. 강운구 님은 이 나라 시골자락을 골골샅샅 누벼서 안 가 본 곳이 거의 없다 하는데, 한국땅 사진쟁이나 글쟁이나 그림쟁이는 한국땅 가운데 어디를 얼마나 두 다리로 천천히 거닐며 밟아 보았을까요.

자가용을 몰며 지나간 마을이 아니라 두 다리로 거닐다가 한참을 못박힌 듯이 서서 바라본 마을이 얼마나 될까요.

자가용을 몰며 지나가는 때에는 사진을 찍지 못합니다. 자가용에서 내려 두 다리로 걸어야 비로소 마을을 보며, 비로소 마을을 볼 때에 못박힌 듯이 제자리에 우뚝 서서 한참 들여다보아야 바야흐로 사진을 찍어 사진 한 장에 마을사람 사랑을 고이 받아들이는 내 사진이 태어납니다.

조세현 님은 “학교에서 강의를 할 때, 수업의 모든 과정이 끝날 무렵 학생들에게 그동안 배운 걸 토대로 사진을 찍어 오라는 과제를 준다. 어떤 친구는 풍경을 찍어 오기도 하고 어떤 친구는 오브제를 찍어 오기도 하고 어떤 친구는 인물을 찍어 오기도 한다. 뭘 찍어 오든 상관없다. 중요한 것은 사진을 보는 사람이 공감을 하느냐, 못 하느냐이다(166쪽).” 하고 말합니다.

‘공감(共感)’이라는 한자말은 “함께 느끼다”를 뜻합니다. 사진을 찍는 사람과 사진을 읽는 사람이 함께 느낄 수 있느냐를 살핀다는 소리입니다. 이는 곧, 사진을 찍는 사람과 사진으로 찍히는 사람이 한마음이 되느냐를 살핀다는 소리요, 찍고 찍히는 사이와 찍고 읽는 사이는 한동아리가 되어야 한다는 소리일 테지요.

참말로 무슨 사진을 찍느냐는 아랑곳할 일이 아닙니다. 만듦사진이든 다큐사진이든 그리 대수롭지 않습니다. 참말로 사진이라는 이름을 붙일 만한 사진인지, 겉껍데기 시늉하는 사진인지를 대수로이 살펴야 합니다. 껍데기 사진인지 알맹이 사진인지를 가누어야 합니다. 사랑이 어린 사진인지 사랑을 꾸민 사진인지 돌아보아야 합니다.

그런데 우리는 뭘 느낄 수 있을까요. 사람들은 어떻게 느끼는가요. 눈으로 본다 해서 사진으로 찍을 수 없고, 눈으로 본다 해서 사진을 읽을 수 없습니다. 눈이 아닌 마음을 길어올려 내 삶을 통틀어야 비로소 사진을 찍는 손길을 일으키고, 눈이나 말이나 입이 아니라 가슴과 몸뚱이와 삶으로 마주해야 사진으로 찍히는 사람 삶을 가만히 얼싸안습니다.

다른 사람 사진을 읽을 때에는 ‘공감할 만하느냐’라든지 ‘함께 느낄 만하느냐’로 따질 수 없습니다. 대학교 사진학과 아이들한테도 이런 잣대를 들이댈 수 없습니다. ‘대학 교수인 내’가 함께 느낄 수 있든 없든 ‘삶이 묻어난 사진을 대학교수인 내가 내 삶을 쏟아서 읽을 수 있느냐’가 훨씬 큰 일입니다. 사진길을 걸어가려는 어린 학생들한테 ‘사진을 보는 내가 함께 느낄 수 있는 사진을 찍으라’고 말할 수 없어요. ‘사진교수인 내가 알아보든 못 알아보든 사진을 찍는 네 삶을 이 사진 한 장이 고이 담아, 네가 사진으로 찍은 이 사람(또는 사물)하고 함께 즐거울 수 있도록 하면 된다’고 말해 줄 수 있을 뿐입니다.

왜냐하면, 《조세현의 얼굴》이라는 책에 바로 이러한 이야기를 담았으니까요. 조세현 님 스스로 알면서도 모르기도 하는 이러한 사진길이야말로 이 나라에서 사진길을 꿋꿋하거나 씩씩하게 걸어가고파 하는 사람들한테 즐거운 도움말이 될 테니까요.

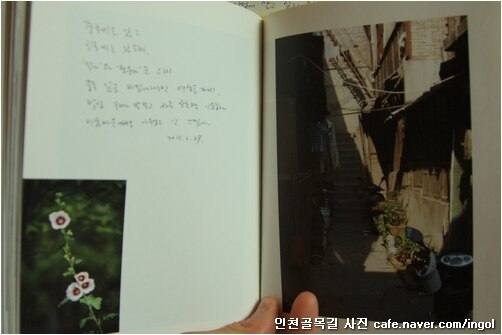

글은 사랑이 있을 때에 태어납니다. 사랑이 없이 쓰는 글이란 죽은 글입니다. 그림은 믿음이 서릴 때에 태어납니다. 믿음이 없이 그리는 그림이란 죽은 그림입니다. 사진은 어느 때에 태어날까요. 사진에 무엇이 없으면 사진은 죽은 사진이 되고 말까요. 산 사진과 죽은 사진은 어느 자리에서 갈릴까요.

한국땅에서 사진길을 걷는 사람은 살아숨쉬는 사진길을 걸어가는지 궁금합니다. 한겨레붙이로 한국땅에서 사진길을 걷는 사람은 숨막히는 사진길을 걸어가지는 않나 궁금합니다. (4344.3.13.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 조세현의 얼굴 (조세현 사진·글,앨리스 펴냄,2009.11.15./14000원)