잠을 깨는 마음

낮잠 없이 아침 일찍부터 저녁 늦게까지 놀고 나서, 밤새 손을 잡자며 아버지를 깨우고 어머니를 깨우며 뒤척이다가는 이듬날 새벽같이 일어나는 아이를 어떻게 돌보며 살아남을 수 있을까. 도무지 눈을 뜰 수 없을 만큼 고단한 아침나절, 아이가 함께 안 놀아 준다며 훌쩍훌쩍대는 낑낑 소리를 듣다가 게슴츠레하며 무거운 눈을 억지로 뜨고 일어서다. 능금 한 알을 씻어 칼로 껍질을 깎는데 자꾸 칼이 빗나간다. 무딘 칼이라 손을 안 베었지 잘 드는 칼이었다면 손을 몇 번 베었겠다. 아이 아빠는 능금을 껍질째 먹는데 아이한테 먹이자면 아직 껍질을 벗겨야 하니, 칼질 못하는 이 사람이 능금 깎기에 조금은 익숙해질 수 있을까.

아빠가 부시시 일어나니 아이는 홀짝임을 그친다. 금세 방실방실 웃는다. 그렇지만 아이 아빠는 시무룩한 얼굴로 아이한테 이래라 저래라 한다. 아이는 그래도 좋댄다. 아빠 등에 기대어 뭔가를 아빠 목 둘레에 얹어 놓더니 엄마 웃옷을 입겠다면서 칭얼대고, 입혀 놓았더니 조금 뒤에 단추를 끌러 달라 하고, 얼마 뒤에 다시 입겠다고 비비댄다. 아이한테는 놀이가 일이라 하는데, 아이가 십 분쯤만 놀아도 온 집안은 어질러진다. 십 분 늘어놓은 갖가지 물건을 이십 분 동안 치워야 한다.

갓난쟁이일 때에는 갓난쟁이일 때대로 아이하고 복닥이며 잠을 이루지 못한다. 조금 크며 첫 돌을 지나고 두 돌을 지나니 이때에는 이때대로 부대끼며 잠을 들기 힘들다. 한 해가 저물며 네 살이 될 아이는 새해에는 또 어떤 모습으로 제 아버지랑 어머니 잠을 앗아 먹으려나. 어쩔 수 없이 아이는 제 어버이 살과 마음과 몸을 나누어 먹으며 무럭무럭 자란다. 나 또한 내 어버이 살과 마음과 몸을 신나게 얻어 먹으며 자라 왔고, 아직까지 내 어버이한테서 살과 마음과 몸을 얻어 먹는다고 느낀다. 아마 우리 딸아이 또한 열 살이 되고 스무 살이 되며 서른 살이 된달지라도, 오늘 하루와 매한가지로 내 살과 마음과 몸을 살뜰히 앗아 먹을 테지.

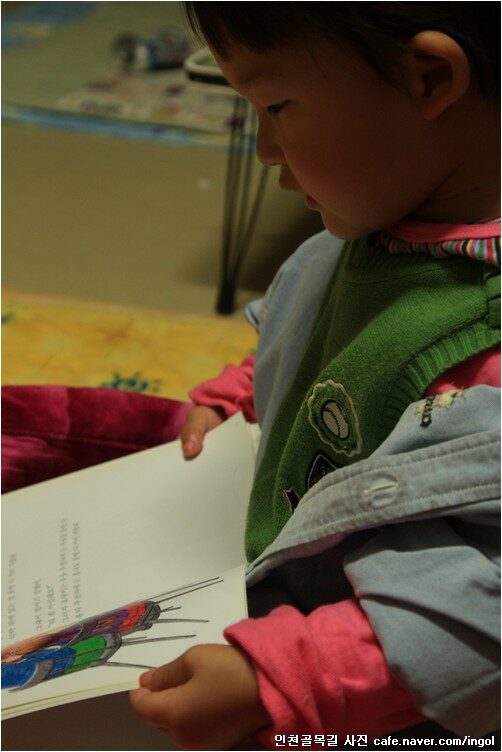

그러면 아이한테 더욱 기쁘게 내 살을 나누어 주어야 하려나. 아이한테 내 마음과 몸을 더 거리끼지 말며 신나게 도려내어 주어야 하려나. 그야말로 말괄돼지답게 춤추고 노래하며 놀다가 잠든 얼굴을 보면 ‘이 돼지 녀석!’ 하면서도 살며시 볼을 쓰다듬고 머리카락을 어루만질밖에 없다. 잠을 깨야지. 잠이 오면 눈을 비비고, 비척비척 비틀비틀 해롱해롱이라면 한 번 더 기운을 내야지. 아빠가 홀로 책상맡에 앉아 글을 쓰니까 아이가 고맙게 혼자 노래하며 놀다가 책꽂이에서 그림책 몇 꺼내어 아빠 곁으로 와서 얌전히 앉아 책을 펼쳐 읽어 준다. (4343.11.6.흙.ㅎㄲㅅㄱ)