-

-

앙리 카르티에 브레송 - 결정적 순간의 환희 ㅣ 시공 디스커버리 총서 131

클레망 셰루 지음, 정승원 옮김 / 시공사 / 2010년 5월

평점 :

품절

사진을 찍는 기쁨 하나

[따순 손길 기다리는 사진책 4] 클레망 셰루, 《앙리 카르티에브레송》

앎에는 아무 뜻이 없습니다. 안다고 해서 달라지지 않습니다. 왜냐하면 그냥 알아서는 안 되고 잘 알아야 하기 때문이며, 알고 있다면 앎을 머리에 가두지 말고 온몸으로 녹아내어 살아야 하기 때문입니다.

사진찍기에는 아무 뜻이 없습니다. 사진을 찍는다고 달라지지 않습니다. 왜냐하면 그냥 사진을 찍어서는 안 되고 제대로 찍어야 하기 때문이며, 사진을 찍으려 한다면 내 삶이 송두리째 드러나도록 찍어야 하기 때문입니다.

삶을 다루는 글쓰기이고 그림그리기입니다. 삶을 보여주는 노래부르기이고 춤추기입니다. 삶을 영글은 농사짓기이고 아이키우기입니다. 우리 둘레에서 맞아들이거나 부대끼는 일놀이 가운데 삶하고 이어지지 않는 일놀이란 한 가지도 없습니다. 모두 애틋한 삶이고 모두 가멸찬 삶이며 모두 땀흘리는 삶입니다. 밥 한 그릇을 마련할 때에도 애틋한 삶이고, 밥그릇 하나를 설거지할 때에도 가멸찬 삶이며, 아이한테 노래 하나 들려주며 재울 때에도 땀흘리는 삶입니다. 삶을 꾸밈없이 바라보며 껴안는 가운데 곰삭일 수 있으면 굳이 글이나 그림이나 노래나 춤이나 사진이나 만화나 영화나 연극 따위가 없어도 넉넉합니다. 삶을 있는 그대로 살피며 어루만지는 가운데 되뇌일 수 있으면 따로 글이나 그림이나 노래나 춤이나 사진이나 만화나 영화나 연극 따위로 나타낼 때에 눈물과 웃음이 절로 깃듭니다.

어떤 잘난 사람을 따라하거나 흉내낼 글이 아니요 그림이 아니며 사진이 아닙니다. 대단한 노래꾼을 따라하며 노래를 불러야 맛이 아닙니다. 내 목소리에 감겨드는 느낌을 살리고 사랑하며 부르는 노래가 제맛입니다. 엄청난 춤꾼을 흉내내며 춤을 추어야 멋이 아닙니다. 내 몸에 찾아드는 기쁨과 슬픔에 따라 움직이며 즐기는 춤이 제멋입니다. 스스로 제 결을 찾아야 할 삶이지, 스스로 제 결을 놓거나 버리며 다른 데로 눈길을 돌리고 다른 곳에 손길을 뻗을 삶이 아닙니다.

우리는 우리 삶을 겉치레로 내동댕이칠 수 없습니다. 겉을 꾸미는 일놀이란 삶이 아닙니다. 겉을 꾸미는 일놀이란 거짓일 뿐입니다. 우리는 우리 삶을 속차림으로 보듬어야 합니다. 속을 차리는 일놀이일 때라야 비로소 삶입니다. 속을 차리는 내 삶이란 바로 참입니다.

사진기를 손에 쥐려 하는 우리들이라 할 때에는 바야흐로 내 삶을 꾸밈없이 들여다볼 뿐 아니라 너그러이 껴안는 매무새여야 합니다. 사진기 다루는 재주를 배워야 사진을 찍을 수 있지 않습니다. 값나가는 장비를 갖추어야 사진을 잘 찍을 수 있지 않습니다. 사진 교본을 챙겨 읽는다든지 사진 강좌를 찾아 듣는다든지 해서 사진을 기쁘게 맞이할 수 있지 않습니다. 사진을 잘 찍자면 내 삶을 잘 꾸려야 합니다. 사진을 신나게 즐기고 싶다면 내 삶을 신나게 즐기고 있으면 됩니다. 아름다운 사진을 바란다면 내 삶을 아름답게 여밀 노릇이고, 사랑스러운 사진을 꿈꾼다면 내 삶을 사랑스레 가꿀 노릇입니다.

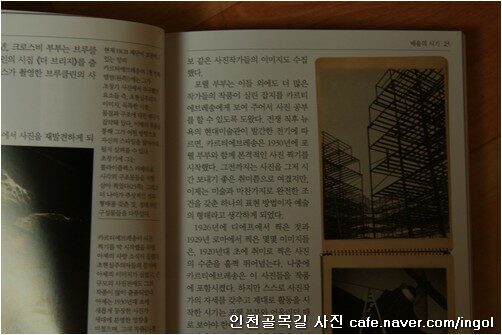

나라 안팎에서 참 많은 사람들이 사랑하거나 알고 있다고 말하는 사진쟁이로 앙리 카르티에브레송 님이 있습니다. “카르티에브레송은 사진을 통해 기하학에 대한 관심을 가장 분명하게 드러냈다. 많은 비평가들은 황금 분할 법칙에 충실한 그의 이미지 위에 구성 도식을 적용해 가며 이 사실을 설명하곤 한다 … 카르티에브레송은 마네킹, 인형, 매춘부, 눈 감은 사람, 잠자는 사람, 꿈을 꾸거나 무언가에 도취된 사람 등 초현실주의 신화의 좋은 구성 요소를 사진으로 담아냈다(38, 41쪽).”고 합니다. 이때에는 앙리 카르티에브레송 님이 갓 사진기를 손에 쥔 때요, 그러니까 새내기 사진쟁이 때 모습이라고 합니다. “카르티에브레송이 한층 성장하는 데는 전쟁의 경험, 수용소 생활, 지인들의 실종 같은 사건들이 밑바탕이 되었다. 그는 ‘전쟁 이후, 염려하던 마음은 달라진 세상에 대한 기대로 바뀌었다’고 말했다. 카르티에브레송은 ‘사진의 추상적 접근법’보다는 ‘인간의 가치’에 더 관심이 많았으며 … 이제 그는 선동적이거나 초현실주의적인 사진가가 아니라, 정보에 따라 적절하게 반응하는 사진기자였다(58, 64쪽).”고도 합니다. 그러니까, 픗내기나 새내기였을 적 앙리 카르티에브레송 님은 ‘사진을 할지 그림을 할지’ 망설이는 가운데 ‘돈 걱정을 따로 하지 않는 넉넉한 살림’에서 ‘사진을 해도 그만 안 해도 그만’이었을 뿐 아니라, ‘사진을 한다 하더라도 무엇을 담아서 보이고 나눌는지’는 살피지 못한 셈입니다. 죽느냐 사느냐 하는 고빗사위를 넘기는 동안 비로소 당신한테 ‘사진이야말로 내 삶이로구나’ 하고 깨달으면서 오늘날 우리가 알고 있는 그 ‘앙리 카르티에브레송’으로 태어났다고 하겠습니다.

앙리 카르티에브레송 님은 “어떤 상황에서든 그는 늘 좋은 이미지를 노렸다(45쪽).”고 합니다. 곰곰이 돌아보면 아주 마땅한 소리입니다. 언제나 좋은 사진이 되도록 애쓸 노릇이지, 어느 때에는 대충 찍는다든지 어느 때에는 어설피 찍는다든지 어느 때에는 아무렇게나 찍을 수 없습니다. 대통령이 찍어 달라고 해서 찍어 주든 이웃 아줌마가 찍어 달라고 해서 찍어 주든 사랑스러운 집식구가 찍어 주기를 바라며 찍든 늘 온힘과 온마음을 바쳐 나한테 가장 아름답고 즐거운 사진을 일구어야 합니다. 언제 어디에서 무슨 사진을 찍든 이제까지 찍은 사진 가운데 가장 나으며 좋은 사진을 얻을 수 있어야 합니다.

“카르티에브레송은 잡지사들의 요청에 응하면서 사진을 선택하고 의미 있게 배열하는 작업이 자신의 통제에서 벗어나 있다는 사실을 깨달았다(78쪽).”고 합니다. 당신도 먹고살아야 하니까 당신 사진을 잡지사에 팔고 신문사에 팔았을 텐데, 이렇게 돈을 받으며 사진을 내어줄 때에 편집자들은 이리 자르고 저리 붙이는 한편, 당신이 사진으로 담아 나누려는 이야기하고 엇나갈 때가 있다고 밝힙니다.

뭇사람들이 사진밭 큰사람으로 섬기는 앙리 카르티에브레송이라는 이름을 놓고 돌아볼 때에 이런 말마디는 퍽 얄궂습니다. 그러나 큰사람이든 작은사람이든 이런저런 다툼과 부딪힘과 아픔과 생채기를 겪거나 치르는 가운데 차츰차츰 당신 자리를 찾아 가는 셈 아닌가 싶습니다. 주문에 맞추는 글ㆍ그림ㆍ사진이 아니라, 부탁에 따르는 글ㆍ그림ㆍ사진이 아니라, 바로 내 삶에 맞추는 글ㆍ그림ㆍ사진이 되어야 시나브로 나를 비롯한 내 둘레 사람들 모두한테 웃음과 눈물을 선사하는 땀방울로 영글지 않겠느냐 싶습니다. 당신 스스로 붙인 이름이 아닌 미국에서 당신 사진을 전시하던 이들이 처음 붙였던 이름이라는 “결정적 순간”이라는 말마디는, 우리 말로 쉽게 옮기면 “바로 이 사진 하나 얻는 때”를 있는 그대로 사진으로 담아내는 삶이었다는 당신 매무새는, 사진찍기로 살아가고자 하는 사람한테든 사진찍기를 즐기고자 하는 사람한테든 고마운 이야기 하나라고 느낍니다.

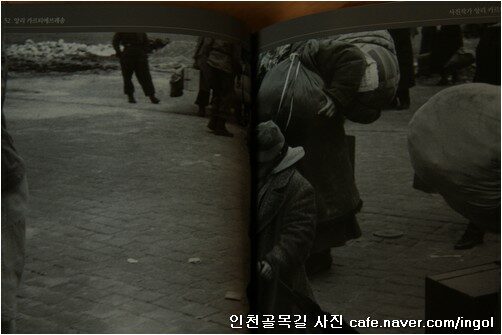

“카르티에브레송은 언제나 발생한 사건자 자체보다는 그 안의 진실을 다양하게 해석해 보여주는 상황에 더 큰 관심을 보였다(96쪽).”고 하니까요. ‘순간을 기다리며 찍는 당신’이 아닌 ‘어느 한때에 깃든 삶을 누구보다 스스로 느끼며 사진기 단추를 누르는 당신’이었을 테니까요.

사진을 찍는 사람은 많지만, 사진을 찍는 삶을 글로 함께 적바림하는 사람은 몹시 드문 가운데, 당신 앙리 카르티에브레송 님은 우리한테 남긴 사진 못지않게 우리한테 남긴 글이 제법 많습니다. 이리하여 《앙리 카르티에브레송》이라는 자그마한 책에는 당신이 걸어온 사진삶이 차곡차곡 담기는 한편, 당신이 밝히며 늘 거듭나고 있던 사진말이 알알이 깃들어 있습니다. 가만히 보면 당신 앙리 카르티에브레송이라는 이름을 들먹이는 사람은 꽤나 많으면서, 정작 당신 사진 작품을 찬찬히 챙겨 본다든지 당신 사진 이야기를 곰곰이 찾아 읽는다든지 하는 사람은 그리 안 많구나 싶습니다. 브레송이 어떻고 저떻고 하고 입방아를 찧기 앞서, 브레송이니 부라자이니 어렁저렁 말밥을 삼기 앞서, 사진 하나에 온삶을 들여 땀과 품과 사랑과 믿음을 펼쳐 온 삶자락을 들여다볼 노릇이 아닌가 싶습니다. 브레송이라 하는 사람이 사진을 어떤 매무새로 껴안았는지 살필 노릇이고, 브레송이라 하는 사람이 사진을 어떻게 느끼고 있었는가 돌아볼 노릇이며, 브레송이라 하는 사람이 사진에 어떤 숨결을 불어넣었는지 생각할 노릇이라고 봅니다.

《앙리 카르티에브레송》이라는 작은 책에는 “결정적 순간의 환희”라는 이름이 하나 덧붙습니다. 책을 두 번 내처 읽고 나서 이 덧이름을 가만히 헤아려 봅니다. 앙리 카르티에브레송이라는 사람한테는 더도 덜도 아닌 “사진을 찍는 기쁨”일 뿐 아닌가 하고 고개를 갸웃갸웃해 봅니다. 찍힌 사진을 나중에 들여다보는 사람들이 생각하기에 “바로 이때”를 찍었다 할는지 모르고, 찍은 사진을 두고두고 바라보는 사람들이 느끼기에 “기막힌 모습을 짜릿하게” 찍었다 할는지 모르나, 사진기를 손에 쥔 사람으로서는 ‘찍어야 할 모습을 찍었’을 뿐이요, ‘담아야 할 삶을 담았’을 뿐 아니랴 싶습니다. 《앙리 카르티에브레송》이라는 작은 책에 담긴 당신 삶과 넋을 돌아보니 그저 이런 느낌이 듭니다. 떠들썩하니 무슨무슨 이름을 갖다 붙이며 떠받들 브레송이 아니라, 그예 사진을 사랑하고 아끼며 사진과 한몸이 된 삶이었던 브레송이라고 느끼며 우리 스스로 우리 깜냥껏 사진을 사랑하고 아끼며 사진과 한몸이 될 길을 찾아나서면 즐거우리라 생각합니다. (4343.6.5.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

[책에서 그러모은 생각조각]

ㄱ. 나는 그림처럼 아름다운 장면이나 일화를 찾아다니지 않았다. 그저 그것들이 거기 있었다.

ㄴ. 마그네슘 플래시는 빛이 전혀 없을 때라도 허용될 수 없다. 그렇지 않으면 사진은 참을 수 없을 만큼 위협적인 것이 되고 만다.

ㄷ. 인간적 진실이 훼손되지 않도록 인위적인 면을 반드시 피하고 사진기와 사진 찍는 사람을 의식하지 않도록 해야 한다.

ㄹ. 만일 좋은 사진을 조금이라도 잘라낸다면 결국 균형은 깨지게 된다.

ㅁ. 사진기는 작업의 도구이지 그저 예쁜 장난감 기계가 아니다. 이 기계로 우리가 하려는 일에 편안함을 느낄 수 있다면 그것으로 충분하다.

ㅂ. 나는 내 사진을 트리밍하거나 피사체를 재배치해서 좀더 나아 보이도록 시도한 적은 거의 없다. 만일 사진이 그리 좋지 않았다면 프레임 안의 기하학적 비율이 잘못된 것이고, 그렇다면 여기저기 변형하여 인화하더라도 별 소용이 없을 것이다.

ㅅ. 사진가는 자신을 잊고 순간적으로 드러나는 것을 꿰뚫어보며, 상대가 지금 그 위치에서 자기 자신과 마주하고 있는 순간을 놓치지 않고 그 사람의 내면으로까지 정교하게 카메라를 들이밀어야 한다.

ㅇ. 탐미주의에 앞서 현재의 삶이 드러나 보이는 이미지에 애착을 가진다.

ㅈ. 나는 보도기자이지 화실의 초상화가가 아니다. 인간이 살아가고 행동하는 외부세계(혹은 내적 세계)는 내 작품의 주제이자 나에게는 큰 의미를 지닌 무대 배경이다.

ㅊ. 애호가들은 자신의 세계에 빠져 있고, 기술자들은 시험 중인 기계 속에 파묻혀 있다.

ㅋ. 사실 우리 모두는 모방자들로서, 무엇보다 ‘본질’을 모방해야 한다. 그리고 다음 단계에서 우리 자신을 부담 없이 표현해야 한다.

ㅌ. 나는 위대한 사진을 찍으려 일부러 애쓰지 않는다. 내가 얻은 모든 것이 위대한 사진이다.

ㅍ. 나는 사진보다 삶에 더 관심이 많다.

ㅎ. 나에게 보도사진은 눈과 손, 그리고 두 다리를 필요로 하는 것이다.

― 앙리 카르티에브레송 (클레망 셰루 씀,정승원 옮김,시공사 펴냄,2010.5.24./7000원)