-

-

행복한 봉숭아

박재철 글 그림 / 길벗어린이(천둥거인) / 2004년 8월

평점 :

구판절판

‘나처럼 큰길에서 태어나는 아기도 있을까?’

[그림책이 좋다 46] 박재철, 《행복한 봉숭아》

- 책이름 : 행복한 봉숭아

- 글ㆍ그림 : 박재철

- 펴낸곳 : 천둥거인(2004.8.12.)

- 책값 : 8000원

(1) 골목과 시멘트와 풀

.. 깜깜한 밤이었어요. 별들이 반짝이는 눈으로 세상을 내려다보고 있었어요. 큰길에서 조그만 싹이 돋았어요. 봉숭아 씨앗이 눈을 뜬 거예요. 봉숭아는 기쁨에 겨워 중얼거렸어요. “세상은 참 아름답구나. 얼른 자라서 예쁜 꽃을 피워야지.” 그런데 바로 옆에서 활짝 핀 꽃들이 퉁명스레 말했어요. “쯧쯧, 그런 더러운 데서 어떻게 꽃을 피운다는 거야?” 봉숭아는 기분이 나빴지만 못 들은 체했어요. ‘내일은 꼭 좋은 일이 생길 거야.’ .. (4쪽)

도시 골목길은 어디를 가든 길바닥이 시멘트로 뒤덮여 있습니다. 예전에는 모두 흙길이었을 텐데, 비 한 번 오면 질척거리고, 차가 다니기 나쁘다고 해서 시멘트로 모두 발라 놓지 않았으랴 싶습니다.

시멘트로 발라 놓은 길은 걸어다닐 때 신발에 흙이 묻지 않습니다. 자전거를 타고 움직이기에 괜찮고 차가 다니기에도 걱정이 없습니다. 그러나 시멘트 골목길에서 넘어지면 무릎이 팍팍 깨집니다. 흙길에서 넘어지면 살짝 까지기만 할 뿐 무릎이 깨질 일이 없지만, 시멘트길에서 넘어지면 크게 다쳐요. 아스팔트길에서 넘어질 때에도 크게 다칩니다. 시멘트와 아스팔트로 덮이는 길은, 신나게 뛰놀거나 마음 가벼이 어울릴 만한 자리가 되기 어렵습니다.

무엇보다도 시멘트길에서는 풀이 고개를 내밀 수 없습니다. 아주 조그마한 틈 하나 찾아내어 고개를 내미는 풀이 드물게 있지만, 씨앗이 떨어질 틈도, 떨어진 씨앗이 마음껏 줄기를 올릴 틈도 없습니다. 그래도 그 좁고 딱딱한 틈바구니에서 뿌리를 내리고 줄기를 올려 꽃까피 피워올리는 풀을 보면, 자연이란 대단하구나 하고 느끼는 한편으로, 우리 사람들이 참 몹쓸 짓을 하고 있구나 하고 생각하게 됩니다.

골목길을 거닐면서 집집마다 마련한 크고작은 꽃그릇을 실컷 구경합니다. 어쩌면, 흙길이 사라진 골목길 한쪽에서 크고작은 꽃그릇을 키우는 분들은, 떠나버린 흙을 그리워하면서, 사라지거나 숨어 버린 흙을 애달파하면서 꽃그릇을 키우지 않는가 싶습니다. 시멘트만 가득한 도시에서 지내는 아쉬움을 달래고, 당신들 딸아들이 비록 도시에서 일자리를 얻어서 도시에서만 살아가게 된다고 하더라도 흙내음을 잊지 않기를 바라는 마음을 꽃그릇 하나에 담지 않느냐 싶습니다.

당신들이 좋아서 흙을 퍼 오고, 빈 광주리나 바구니 들을 주워 모아 꽃그릇으로 삼고, 예쁘다고 느끼니 날마다 따로 물을 주고 북을 돋우면서 돌봅니다. 그런데 이 사랑스러운 꽃그릇을 집안에만 모셔 놓지 않아요. 집안에 모셔 놓는 꽃그릇도 있으나, 시멘트와 벽돌로 높인 울타리에도, 옥상에도, 골목길 한쪽에도 가지런히 늘어놓거나 모아 놓습니다. 날마다 돌보는 이 꽃그릇을 당신들 스스로도 즐기지만, 이웃사람도 즐기고, 이웃 아닌 길손도 지나가면서 즐깁니다.

문득, 예전 도시 골목길은 어떠했을까 궁금합니다. 제가 골목길에서 부모님하고 살던 때는 1970년대일 텐데 그때 모습은 거의 떠오르지 않습니다. 너무 어려서. 하는 수 없이 책에 기대야겠다고 생각하면서, 김기찬 님이 1970년대부터 담은 서울 골목길 사진을 《골목안 풍경》에서 뒤적여 봅니다. 김기찬 님은 거의 ‘사람 중심’으로 찍어서, 골목길 둘레가 넓게 드러나 보이지는 않습니다. 그렇지만, 사이사이 깃들어 있는 ‘사람 없는 한갓진 골목길 한켠’을 담아낸 사진에는 꽃그릇이 소담하게 모여 있는 모습이 보입니다.

사람들 북적이는 골목 한쪽에는 꽃그릇이 거의 안 보입니다. 사람들 발길이 조금 뜸하다고 할 만한 곳에는 어김없이 크고작은 꽃그릇이 보입니다. 차가 들어올 수 있는 골목과 조금 넓은 골목에는 꽃그릇이 거의 보이지 않습니다. 사람만 드나드는 호젓한 골목길에는 어김없이 꽃그릇이 보입니다. 손바닥 만한 집 안뜰에도 웬만한 집마다 꽃그릇이 있습니다. 푸성귀를 기르는 꽃그릇이기도 하지만, 말 그대로 ‘구경하는 꽃’만 심은 꽃그릇이기도 합니다. 아무래도 꽃그릇 도둑이 있기 때문에 호젓한 안쪽 길에만 놓는다고 느낍니다. 차에서 내뿜는 배기가스 때문에라도 사람 발길 잦은 데에는 꽃그릇을 못 놓을 테고요. 2008년 5월 28일, 바로 지금 제가 사는 인천 동구 금창동 골목길에서 보는 꽃그릇과 1970∼80년대와 90년대 서울 골목길 한쪽에 놓인 꽃그릇은 가짓수나 크기나 생김새가 비슷비슷합니다.

(2) 외로운 봉숭아 한 포기

.. 다음날이 되어도 단이가 돌아오지 않았어요. 봉숭아는 이파리가 타들어 가는 듯 아팠어요. 그 다음날에도 단이는 돌아오지 않았어요. 이파리들이 누렇게 시들어 떨어졌어요. 봉숭아는 몸이 축 늘어졌어요 .. (20쪽)

그림책 《행복한 봉숭아》를 펼칩니다. 《행복한 봉숭아》에 나오는 어린이 ‘단이’는 길에서 힘겹게 뿌리를 내리고 가까스로 잎을 틔운 봉숭아를 살며시 뽑아다가는 빈 우유곽에 옮겨심고 잠자리맡에 놓고는 사랑해 줍니다. 봉숭아쯤 되면, 꽃집에서 얼마든지 씨앗을 받아서 심을 수 있고, 또 다 자란 봉숭아를 얻을 수 있습니다. 그렇지만, 단이는 사람들 북적거리는 길 한복판 틈바구니에서 어렵게 목숨줄 붙이고 있는 봉숭아를 알아봅니다.

무럭무럭 자라기를 바라면서 물을 주고 힘을 돋우고, 봉숭아도 하루하루 무럭무럭 자라면서 우유곽이 좁아집니다. 단이와 어머니는 큰 그릇으로 봉숭아를 옮겨 줍니다. 이제 방에 놓을 수 없을 만큼 커졌다고 느껴서 창가에 놓고는 해바라기를 하도록 합니다.

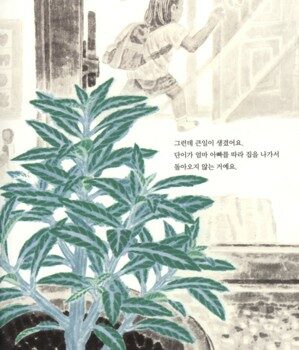

그런데 단이는 봉숭아를 내버려 두고 어딘가로 떠납니다. 방학을 맞이해서 어디 시골집에라도 놀러갔을까요. 나라밖으로 영어 유학을 떠났을까요. 여태 알뜰히 돌보며 가꾸던 봉숭아였는데, 봉숭아 동무를 잊고 이처럼 오래도록 집을 비울 수 있었을까요.

꽃집에서 얻은 봉숭아가 아니더라도 워낙 길봉숭아였으니, 물을 주며 돌보아 주는 사람이 없어도 햇볕을 먹고 빗물을 마시면서 살아갈 수 있습니다. 다만, 기나긴 가뭄이 이어진다면, 제아무리 들풀이라 해도 말라 갈 테지만.

하늘에서 비가 먼저 올 지, 고이 돌보던 단이가 먼저 돌아올 지, 아무것도 알 수 없는 가운데 봉숭아는 외롭습니다. 그렇지만 외롭고 힘든 가운데에도 꽃을 피우려고 애를 씁니다. 타고난 제 목숨에 따라서, 타고난 제 살아갈 길을 따라서 안간힘을 쓰고, 이 안간힘을 하늘에서 알아주었는지 목마른 봉숭아한테 한 줄기 빗줄기를 선사해 줍니다.

가까스로 숨을 돌린 봉숭아는 새힘을 내며 싱싱한 꽃잎을 피워올리고, 수많은 벌나비 동무들이 찾아듭니다. 자기를 거두어 준 사람(단이)은 자기를 잊었지만, 혼자힘으로 꿋꿋하게 새 동무를 사귑니다. 아마, 단이가 길 한복판에서 봉숭아를 뽑아서 집으로 옮기지 않았더라도, 더 고단하고 더 힘겨웠을지라도, 봉숭아는 제 깜냥껏 꽃을 피워, 골목길이든 도심지이든 한 귀퉁이에서 사람들한테 꽃내음을 선사하고, 도시에서 살아가는 작은 벌나비한테 쉼터 노릇을 하지 않았으랴 싶습니다.

(3) 어머니 마음을 품은 봉숭아

.. ‘단이가 내 꽃을 보면 얼마나 좋아할까?’ 봉숭아는 날마다 마음 졸이며 기다렸어요. 그런데 큰일이 생겼어요. 단이가 엄마 아빠를 따라 집을 나가서 돌아오지 않는 거예요 .. (16∼17쪽)

그림책 《행복한 봉숭아》를 덮고 생각에 잠깁니다. 그림책을 지은 분은 앞머리에, “사랑하는 딸 선화와 어릴 적 봉숭아 물을 들여 주던 셋째 누나에게”라고 적었습니다. 딸과 누나한테 바치는 그림책입니다. 봉숭아잎으로 바알간 물을 곱게 들이던 어린 날 애틋한 이야기를 딸아이한테 보여주고 싶고, 또 자기한테 좋은 이야기를 남겨 준 누나한테 고맙다는 인사를 보내고 싶었다고 느낍니다.

봉숭아 꽃잎 같기도 하고, 손가락에 바알갛게 물든 봉숭아물 빛깔 같기도 한 그림결은 푸근합니다. 어린 봉숭아가 어른 봉숭아로 자라고 마지막으로 씨를 맺는 모습까지 죽 보노라면, 봉숭아 한 가지만 빛깔을 입혔습니다. 가녀린 봉숭아를 알아본 단이 모습마저도 흑백으로만 그립니다.

왜 이렇게 그렸을까? 그림책을 열 번쯤 보면서도, 스무 번쯤 되넘기면서도 언뜻 떠오르지 않습니다. 그러다가 서른 번쯤 다시 살펴보고 마지막으로 덮어야지 헤아리던 때, 비로소 느낌이 옵니다. 어린 단이는 어린 봉숭아를 알아본 첫 사람이었지만, 알아보기만 할 뿐 더욱 살뜰히 보듬어 주지 못했습니다. 아무래도 단이 탓이라고만 할 수 없이, 단이네 부모님들 탓이 아니겠느냐 싶어요. 어린 단이가 꾸준하게 봉숭아 한 포기를 사랑하며 보듬을 수 있도록 이끌어 주는 부모님 마음씀이 모자라지 않았겠느냐 싶습니다. 지금 우리네 부모 된 어른들은 아이들이 ‘길가 자그마한 목숨 하나에도 눈길을 두고 사랑을 쏟도록’ 착한 마음을 길러 주지 못합니다. ‘우리 이웃집 힘겨운 살림살이를 지나치지 않으며 눈길을 두며 어깨동무를 하도록’ 아름다운 마음씨를 북돋워 주지 못합니다.

아이로서는, 아이다움이 아직 남아 있기에 봉숭아는 알아봅니다. 그러나 봉숭아를 어떻게 돌보면 좋을지, 아니면 봉숭아와 어떻게 동무로 사귀면 좋을지까지는 모를 수 있어요. 이때 곁에서 도움말을 건네며 함께 봉숭아하고 동무가 될 어른(어버이,이웃)이 있어 주어야 하지 않을까 생각합니다.

.. 봉숭아는 아기들이 날아가는 걸 끝까지 지켜보았어요. 눈이 사르르 감겼어요. ‘나처럼 큰길에서 태어나는 아기도 있을까?’ 귀여운 단이가 환하게 웃는 모습이 떠올랐어요. 봉숭아는 빙그레 웃고는 깊이깊이 잠이 들었어요 .. (34쪽)

처음에는 가냘프기만 했던 봉숭아 한 포기는, 고달픔 한 줌과 사랑 한 줌과 외로움 한 줌과 선물 한 줌을 받으면서, 마음과 몸에 고운 열매(씨앗)를 맺고는 조용히 흙으로 돌아갑니다. (4341.5.28.물.ㅎㄲㅅㄱ)