숲노래 살림말 / 숲노래 책넋

2025.4.20. 처음에 먼지가

처음에 말씀이 있다. 처음 여는 길에 말씨를 심는다. 첫발을 떼는 하루는 마음에 씨앗 한 톨이 깃든다. 첫손을 내미는 눈빛에 이야기가 반짝인다. 처음에는 버벅거리면서 헤맬 수 있다. 한참 더듬거리면서 맴돌 수 있다. 처음부터 낱말을 하나하나 가려쓰지는 못 하지만, 살펴보고 알아보고 찾아보는 사이에, 저마다 제 몸과 삶에 맞게 터뜨릴 소리값을 깨닫는다.

처음에 너와 나는 하나이다. 처음에 나는 나로서 너를 마주한다. 처음에 너는 나를 바라보면서 가만히 다가온다. 처음에 나는 너하고 손을 맞잡고서 한 발짝을 떼고 두 발짝을 잇는다. 처음에 너하고 나는 ‘우리’를 이루면서 하늘을 바라본다. 이윽고 하늘에 해가 솟으면서 햇빛이 비추고, 어느새 해가 넘어가면서 별이 돋는다.

처음에 너도 나도 사랑을 모른다. 아직 사랑이 무엇인지조차 모르고, 사랑이라는 낱말마저 모른다. 그러나 그림을 본다. 그리고 그린다. 또 무엇인지 모르는 그림을 보고 다시 보면서 문득 꿈이라는 길을 느낀다. “꿈을 심을 수 있을까? 아니, 꿈을 심어 볼까? 그래, 꿈을 심어서 볼까(바라볼까)?” 하고 생각을 한다. 바야흐로 ‘생각’이라는 빛씨앗이 생기고 샘솟고 새록새록 흐른다.

처음에 너랑 나는 먼지이다. 몸을 입지 않고서 온누리에 흩어져서 떠도는 먼지로 가볍게 날아다닌다. 아무런 모습이 없이 몸도 없이 떠돌고 헤매고 날아다니는 가벼운 알갱이인데, 멋도 모르지만 꿈을 그렸다. 그리고 스스로 그린 꿈대로 어느 곳으로 휙 빨려들듯 달려간다. 이제 먼지만큼 조그마한 두 씨앗이 하나인 씨앗으로 만나는 자리에 깃들고, 하나이자 둘인 씨앗은 넋과 얼이라는 빛으로 한덩이를 이루는 두 겹으로 나타나면서 천천히 잠든다.

잠든 “하나인, 그러나 두 씨앗”은 조금씩 눈을 뜬다. 몸이 자라는 줄 느낀다. 몸과 머리를 잇는 목이 돋는다. 하나부터 아홉까지 세고서 열에 이르니, “아, 이제 열어야겠구나! 그런데 어디를 열지? 어디가 열리지?” 두 씨앗을 하나인 빛으로 여민 둘 가운데 한 사람은 누워서 눈을 감는다. 두 씨앗을 하나인 빛으로 모은 둘 가운데 한 사람은 서서 눈을 뜬다. 둘은 이제 새빛을 맞아들이고, “하나 더하기 하나는 셋”이라고 하는 놀라운 사랑을 지어서 품에 안고 손으로 쓰다듬고 눈으로 빗물을 내리고 입으로 소리를 터뜨린다. “사랑스러워! 사랑이야!”

ㅍㄹㄴ

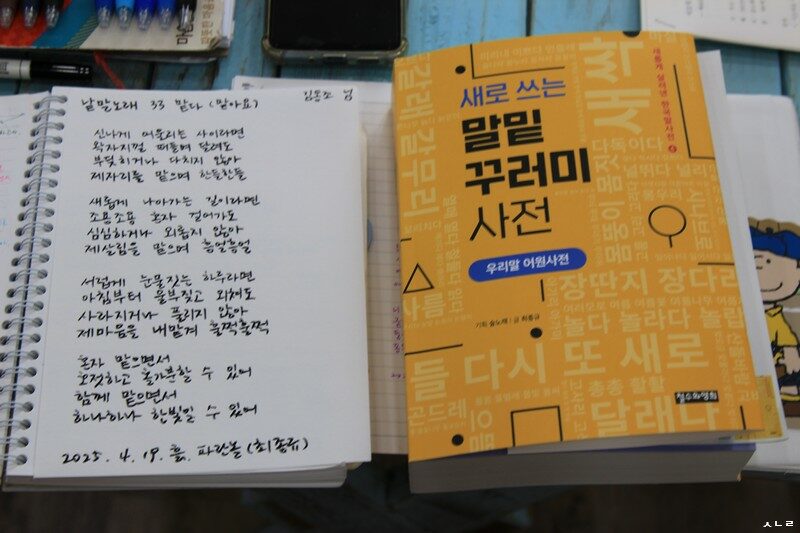

글 : 숲노래·파란놀(최종규). 낱말책을 쓴다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《우리말꽃》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》을 썼다. blog.naver.com/hbooklove