숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

찰칵이 숨지다 (2023.9.15.)

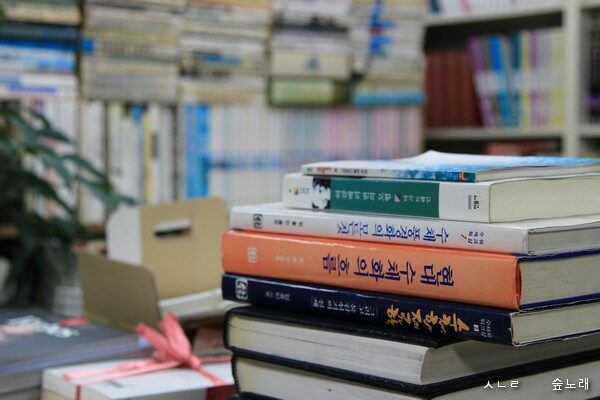

― 인천 〈모갈1호〉

찰칵이는 불쑥 숨을 거둡니다. 얼핏설핏 어긋나려나 싶으면 몇날쯤 버티다가 까무룩 잠들어요. 1998년부터 찰칵길을 걸었으니 여태 숱한 찰칵이를 떠나보냈습니다. 누가 훔치기도 했고, 더는 일할 수 없다며 멈추기도 했습니다. 오늘 이렇게 숨을 거두니 아찔합니다. 책집으로 마실을 왔는데 책집에서 찍지 못 한다면 멀리 길을 나선 보람이 없어요.

그렇지만 1998년까지는 찰칵 안 찍었다는 뜻입니다. 1998년 무렵까지는 오직 글로만 책집마실 이야기를 풀어냈습니다. 글로 모자라다 싶으면 손으로 길그림을 여미었어요. 찰칵 안 찍어도 마치 눈앞에서 보는 듯이 글로 적으면 넉넉하리라 여겼습니다.

책집을 빛꽃으로 옮기자는 마음은 1998년 가을에 싹틉니다. 찰칵이를 거느린 분치고 책집을 책집답게 옮기거나 담거나 그리는 사람을 못 봤어요. 얼마나 책을 안 읽거나 미워하면 책집을 이처럼 엉터리로 엉성하게 마구 찍나 싶었습니다.

책집마실을 글로 쓰려는 마음도 매한가지입니다. 숱한 글꾼이 막상 온나라 여러 마을책집에서 고맙게 책을 만나면서도 정작 책집노래라 일컬을 만한 글을 아무도 안 쓴다고 느꼈어요.

글바치가 책집 이야기를 글로 쓸 일이 없으리라 느껴서 스스로 쓰기로 합니다. 빛꽃바치가 책집 살림결을 찰칵 찍을 일이 없구나 싶어서 스스로 찍기로 합니다. 남이 해주기를 바랄 수 없어요. 바라는 사람이 스스로 할 일입니다.

남이 해주지 않습니다. 나라지기나 벼슬아치가 이 나라를 아름답게 돌보지 않습니다. 바로 네가 돌보고 내가 보살펴요. 조촐히 보금자리를 이루는 수수한 사람 스스로 온누리를 사랑하고 푸른별을 살피면서 들숲바다를 토닥입니다.

주섬주섬 책을 살피다가 기운이 살짝 빠집니다. 눈으로만 담자고 생각하면서도 찰칵찰칵할 수 없다는 마음에 책을 더 들여다보지 못 하고 맙니다.

이제 이러면 안 되겠다고, 찰칵이를 미리 여럿 장만해 놓고서 그때그때 갈마들면서 다루어야겠다고 생각합니다. 살림돈이 모자라더라도 미리 장만해 놓을 노릇입니다. 찍어야 할 적에 찍지 못 한다면, 모두 걸리거나 막히니까요.

인천 배다리 〈모갈1호〉 책시렁에 쪼그려앉아서 다시 생각에 잠깁니다. 갑작스레 숨이 멎는 찰칵이는 제가 얼른 바로세울 매무새 하나를 따끔하게 가르치는 셈이라고 봅니다. 지난겨울에 셈틀이 멎은 일로도 못 배웠느냐고 나무라는 셈입니다. 기지개를 켜고, 등허리를 폅니다. 다시 일어서서 걷습니다.

ㅅㄴㄹ

《가장 어두운 날 저녁에》(오세영, 문학사상사, 1982.12.27.첫/1984.6.30.중판)

《풀빛시선 1 黃土》(김지하, 풀빛, 1970.12.10.첫/1984.7.15.재판)

《달맞이꽃에 대한 명상》(최승호, 세계사, 1993.3.15.)

《불가사의한 새 펭귄》(존 스파크스·토니 소파/김재후 옮김, 한길사, 1994.4.15.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove