숲노래 살림말 / 숲노래 책넋

2024.10.29. 한숨은 한숨으로

나는 등짐차림으로 걷는다. 나는 어떤 종이(면허증·자격증·졸업장)는 아예 안 거느리면서 살아가기로 열아홉 살 무렵에 다짐을 했고, 쉰 살로 접어드는 길목에서도 이 다짐은 고스란하다. 나는 다른 종이(글종이·살림종이·그림종이)를 늘 챙기고 추스르고 갈무리하면서 살아가자고 똑같이 열아홉 살 즈음에 다짐을 했고, 쉰 살을 넘어서 온 살에 이르고 두온 살에 이를 적에도 즐겁게 걸어가려고 한다.

내가 앞뒤로 메고 진 꾸러미를 보는 이웃님은 늘 묻는다. “안 무거워요?” “들어 보시겠어요?” “들어 봐도 돼요?” 거의 모든 이웃님은 ‘바닥에 내려놓은 숲노래 씨 등짐’을 아예 바닥에서 들지 못 한다. 겨우 바닥에서 들어올리고서 어깨에 걸고 등에 대면, 숨이 막힌다고 얼른 내려놓는다. “이렇게 무거운 짐을 왜 들고 다녀요?” “그래도, 싸움터(군대)에서 메던 짐보다는 가벼워요. 그리고 두 아이를 낳아 돌보던 무렵에는 훨씬 무거웠어요.”

지난날 주시경 님은 보따리차림이었다. 오늘날 나는 보따리만으로는 모든 책짐과 살림짐을 나를 수 없다고 여겨서 ‘책가방 = 등짐’으로 멘다. 책보따리를 차곡차곡 담는다. 살림살이도 차근차근 담는다. 이러고서 걷는다.

여름에는 땀을 내면서 웃고 걷는다. 겨울에는 손가락이 얼면서 노래하고 걷는다. 예전에 가슴으로는 아이를 안고 걸을 적에는 봄여름가을겨울 늘 아이한테 조잘조잘 수다를 떨고 온갖 노래를 들려주었다.

덥다고 여기는 마음씨가 덥다는 삶으로 간다. 춥다고 여기는 마음씨앗이 춥다는 삶으로 간다. 무겁다고 여기는 마음씨알이 무겁다는 삶으로 간다. 힘이 들면 “이렇게 할 적에는 힘이 드는구나” 하고 느낀 다음에 잊으면 된다. “이렇게 하면 힘이 드네. 그러면 나는 이제 뭘 할까?” 하고 헤아린다. 가벼운 등짐이건 무거운 등짐이건 여름 무더위이건 겨울 칼추위이건 아랑곳하지 않는다. 오늘 내가 걸어갈 길을 어림하고서, 오늘 내가 짊어지고 나아갈 곳을 바라본다.

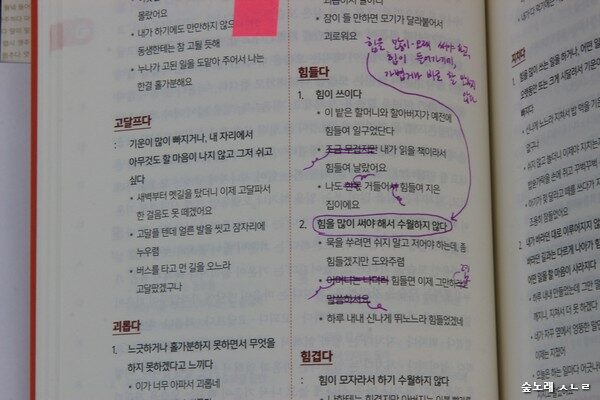

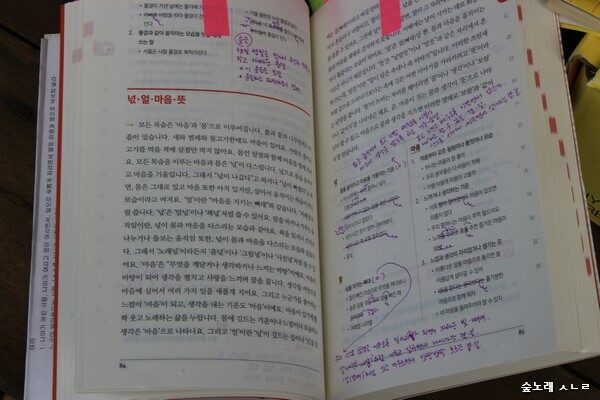

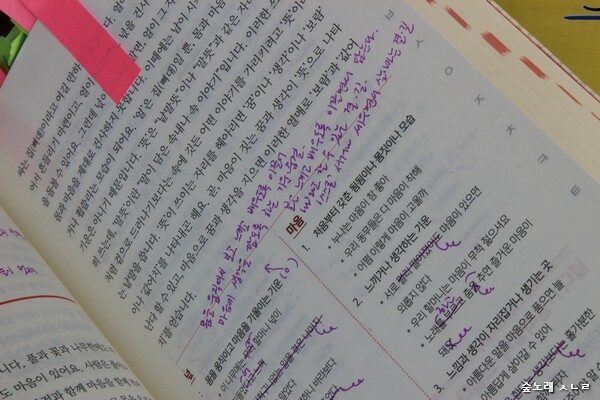

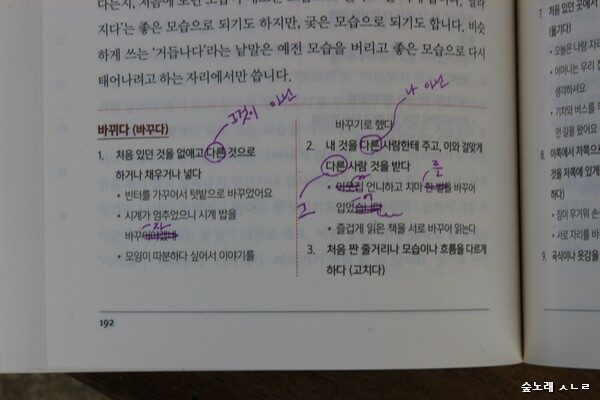

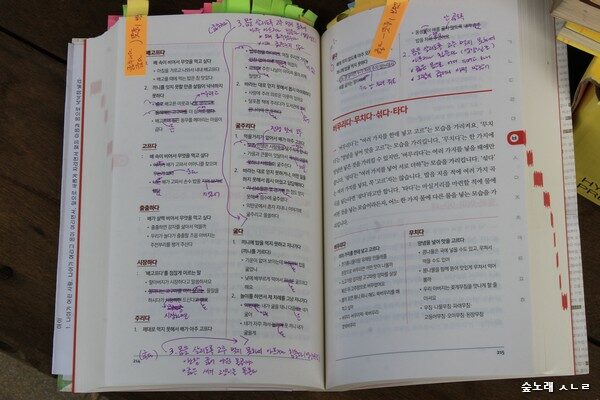

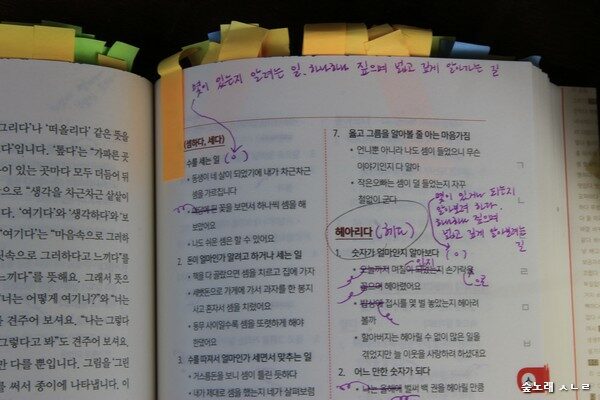

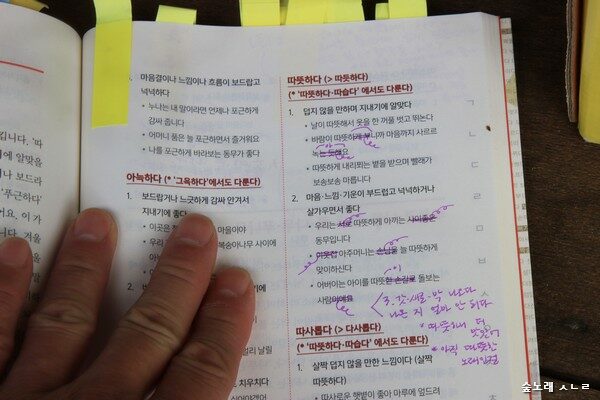

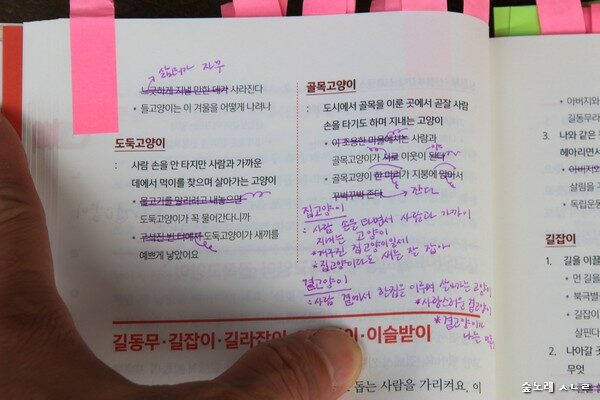

나는 내 삶(사전)에 ‘덥다·춥다’를 올림말로 놓고서 뜻풀이는 하지만, 구태여 ‘덥다·춥다’라는 낱말에 얽매일 마음이 없다. 나는 내 삶(사전)에 올려놓은 ‘즐겁다·아름답다’에다가 ‘사랑·살림·숲’에다가 ‘꿈·오늘’이라는 길을 바라보고 그리고 돌아보면서 걸어간다. 곧 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》 여덟벌(8쇄)을 찍는다고 한다. 손볼 곳이 잔뜩 있다. 오늘 다 적바림해서 펴냄터로 보낼 수 있을까? 뭐, 즐겁게 적바림하면 어느새 마쳐서 보낼 수 있을 테지.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책숲을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove