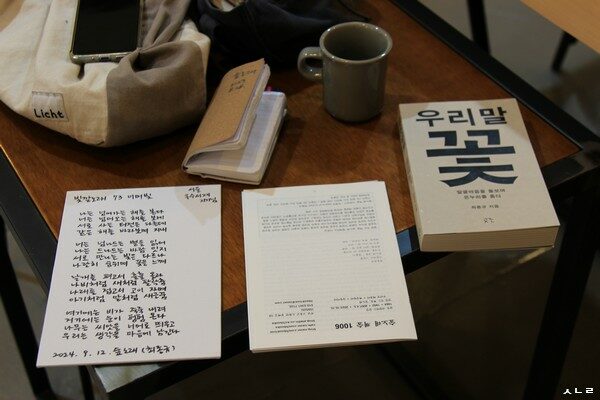

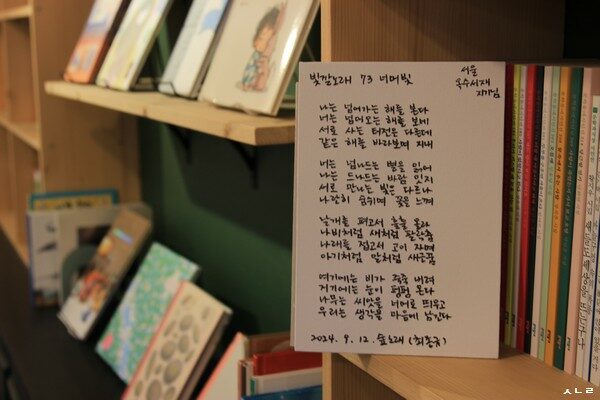

숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

다가설 적에 (2024.9.12.)

― 서울 〈옥수서재〉

서울에서 버스를 내리니 빗방울이 살짝 듣습니다. 그러려니 여기면서 걷습니다. 먼저 〈옥수서재〉를 들릅니다. 온나라가 늘 어마어마하게 빨리 바뀌기에 열 해나 스무 해만 지나도 길을 잃고, 서른 해나 마흔 해 만에 찾아가면 아찔합니다. 그러나 책집만 바라보며 걷습니다. 다른 모든 곳은 바뀌어도 책집은 ‘숲에서 온 숨결’이라는 책빛을 품으면서 마을을 밝힙니다.

우리는 아직 책집살림(책방문화)이 얕습니다. 웃사내(가부장권력 남성)만 글을 누렸던 지난날이고, 밑사내(권력·계급이 없던 흙사람)는 밑순이·웃가시내하고 마찬가지로 글도 책도 없이 살았어요. 그러나 밑사내·밑순이는 글을 몰랐어도 입으로 이야기를 지어서 아이들한테 물려주는 살림꽃을 피웠고, 웃가시내는 ‘수글(한문)’을 쓸 수 없더라도 ‘암글(훈민정음)’을 쓰면서 말꽃을 지켰습니다.

우리나라 책숲(도서관)은 오래도록 ‘책으로 이룬 숲’이 아닌 ‘입시 공부방’이었는데, 요사이는 ‘문화소비시설’로 바뀝니다. 마을과 책숲 사이에서 작은책집은 어느 길로 갈 적에 슬기롭고 아름다울까요?

읽고 생각하고 씁니다. 잇고 살림하고 짓습니다. 이야기하고 살피고 사랑합니다. 얼핏 까칠해 보이더라도 살림말을 나누자고 여깁니다. 그들이 거머쥐던 글은 이제 걷어내고서, 누구나 도란도란 꿈꾸는 글씨를 심자고 생각합니다.

스스로 땅을 일구어 거둔 열매가 우리한테 이바지하듯, 스스로 생각해서 여민 낱말이 우리 마음을 가꾸는 밑동입니다. 글 한 줄과 책 한 자락은 ‘줄거리’보다도 ‘이야기’를 북돋우는 열매이자 길동무일 노릇이라고 봅니다. 남과 다른 줄거리보다는, 나를 나로서 사랑하는 이야기를 담을 적에 책답다고 봅니다.

마을 한켠에 깃드는 책집은 책노래를 나즈막이 부르면서 마을살림을 그리는 길이라고 느껴요. 모든 숲은 처음에 작은씨 한 톨이었듯, 모든 나라는 처음에 작은집과 작은마을과 작은책집이 천천히 심고 가꾸는 말씨로 깨어난다고 느껴요.

여름이 저물고 가을이 옵니다. 빛나는 하늘을 품으면 빛나는 마음으로 자라요. 어디에서나 들꽃내음을 따라서 걷습니다. 들꽃을 ‘잡초’로 여기지 않고 오직 ‘들꽃’으로 품는 작은집과 작은마을과 작은책집이 사랑스럽습니다.

잎물 한 모금을 마시면서 책시렁을 돌아봅니다. 모든 책마루(서재)는 다 다른 책숲(도서관)이면서 살림숲(박물관)입니다. 알맞게 건사한 책과 살림과 이야기가 흐르기에 책집입니다. 다가설 적에 보고, 다가올 적에 만나고, 다다를 적에 눈을 뜹니다. 다 다른 줄 알기에 서로 닿으려고 다가서고 다가오니 다다르면서 빛나요.

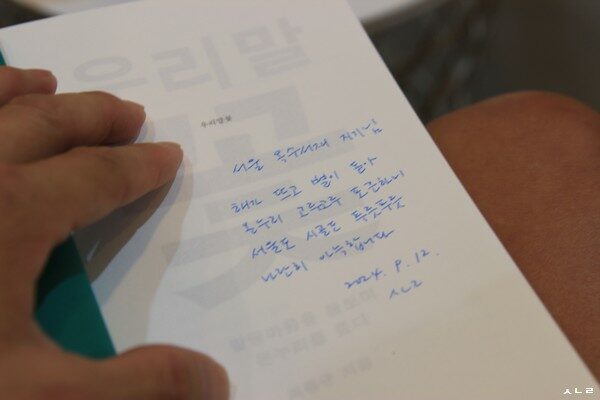

ㅅㄴㄹ

《사진이란 무엇인가》(최민식, 현문서가, 2005.6.20.첫/2006.10.16.3벌)

《다이다이 서점에서》(다지리 히사코/한정윤 옮김, 니라이카나이, 2023.1.31.)

《아버지의 그림자》(계승범, 사계절, 2024.6.7.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책숲을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove