숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

빗소리에 씻다 (2024.6.22.)

― 부산 〈카프카의 밤〉

비를 맞으면서 아픈 나무는 없습니다. 비를 맞기에 아픈 데가 낫습니다. 비가 오기에 망가지는 들숲바다는 없습니다. 비가 오기에 온누리 들숲바다는 싱그럽습니다. 다만, 모든 빗물은 바닷물이었고, 이 빗물은 샘물과 냇물로 바뀌어 흐르다가 새삼스레 바닷물로 돌아갑니다.

소금물을 벌컥벌컥 마실 수 없다지만, 소금밭인 바다는 소금알을 내려놓고서 빗물로 피어나요. 이 별은 뭇목숨이 스스로 맑고 밝게 살림을 짓도록 북돋우는 얼거리입니다. 우리가 사람이라면 부스러기(과학·지식)가 아닌 숲빛을 읽고 살림결을 익히고 사랑길을 걸어갈 노릇이라고 느낍니다.

이달에도 ‘이오덕 읽기 모임’을 꾸리려고 부산마실을 합니다. 새삼스레 비날입니다. 고흥에서 조용히 일할 적에는 볕날이 잦은데, 애써 바깥일을 보러 갈 적에 자주 비날입니다. 비를 이끌고서 이웃고을을 씻기는 길동무 노릇이려나 싶어서 빗길을 걸으며 빙그레 웃습니다. 모르는 사람이 본다면 “저놈은 멧더미만 한 등짐에 비를 쫄딱 맞으면서 웃네? 미친놈인지 모르니 가까이하면 안 되겠어!” 하고 여길 수 있습니다. 그렇지만 빗물에 몸을 씻고 빗소리에 귀를 씻습니다.

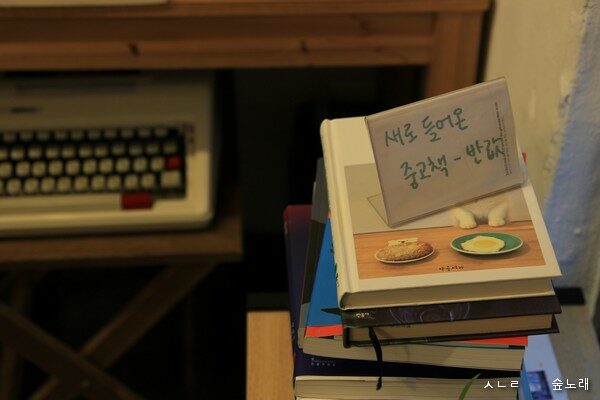

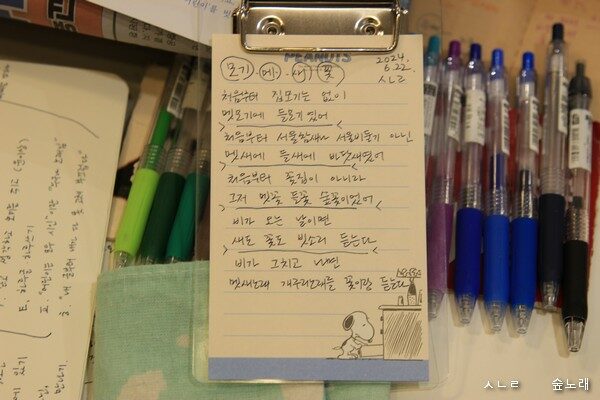

어느새 〈카프카의 밤〉에 이릅니다. 두런두런 말을 섞고 《종달새 우는 아침》이라는 이야기를 읽은 마음을 서로 들려주고 들은 뒤에 ‘모기·메·새·꽃’이라는 네 낱말을 나란히 넣어서 쪽글을 쓰기로 합니다. 모기는 우리 곁에서 어떤 몫일까요? 우리는 머스마랑 가시내에 ‘메·갓’이라는 낱말이 숨은 줄 얼마나 알아볼까요? 하늘과 땅 사이에 ‘새’가 있을 뿐 아니라, 이제 처음으로 열기에 ‘새’입니다. 끝에 있기에 꼬마랑 나란히 빛나는 ‘꽃’입니다.

한말(한국말)은 소릿가지(발음수)가 끝없다(무한)고 해야 맞습니다. 한말을 담는 한글은 그저 끝없이 모든 소리와 말을 그릴 수 있습니다. 그런데 막상 우리는 한말과 한글을 “끝없는 바다와 하늘처럼 끝없는 마음을 담는 그릇”으로 못 삼기 일쑤입니다. 이웃말(외국어)을 굳이 끌여들여야 하지 않습니다. 이웃말은 이웃사람을 사귀는 자리에 쓸 말입니다. 우리는 우리 삶자리에서 우리 넋과 얼과 숨과 빛을 그릴 우리말과 우리글을 즐겁게 쓰기에 아름답습니다.

무르익으려는 여름더위를 그때그때 달래는 빗방울입니다. 빗방울을 맞이하듯이 말을 하고 글을 쓴다면, 누구나 마음을 틔우면서 생각을 지을 만합니다. ‘입바른소리’를 거북하게 여기는 분이 꽤 있는 듯한데, 서로 바르게 말하고 들을 줄 알아야 이웃이요 동무라고 느껴요. 거짓말 아닌 바른말과 참말이 서로서로 살립니다.

《제자리걸음을 멈추고》(사사키 아타루/김소운 옮김, 여문책, 2017.4.24.첫/2017.7.7.2벌)

《록'셔리 합본호》(현영석, 스토리지북앤필름, 2024.3.30.)

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove