숲노래 우리말꽃 / 숲노래 말넋

말꽃삶 7 도무지

우리는 낱말책을 뒤적이면서 우리말을 얼마나 잘 살피고 즐겁게 배워서 슬기롭게 쓸 만할까요? 다음은 국립국어원 《표준국어대사전》 뜻풀이입니다. 이 엉성한 뜻풀이를 바로잡기를 바란다고 열 해 넘게 따졌으나, (2022년에도) 도무지 바뀔 낌새가 없습니다. 이 뜻풀이는 어른이 보는 낱말책뿐 아니라 어린이가 보는 낱말책에도 고스란히 나옵니다.

휘다 : 1. 꼿꼿하던 물체가 구부러지다. 또는 그 물체를 구부리다 2. 남의 의지를 꺾어 뜻을 굽히게 하다

굽다 : 한쪽으로 휘다

우리말 ‘휘다’하고 ‘굽다’는 비슷하되 다른 낱말입니다. 둘은 같은말이 아니기에 ‘휘다 = 굽다’로 풀이하고서 ‘굽다 = 휘다’로 풀이하면 엉터리입니다. 이른바 돌림풀이(순환정의)예요. ‘밝다·환하다·맑다’ 세 낱말 뜻풀이도 살펴보기로 하겠습니다.

밝다 : 1. 밤이 지나고 환해지며 새날이 오다 2. 불빛 따위가 환하다 3. 빛깔의 느낌이 환하고 산뜻하다 4. ……

환하다 : 1. 빛이 비치어 맑고 밝다 2. 앞이 탁 트여 넓고 시원스럽다 3. 무슨 일의 조리나 속내가 또렷하다 4. 얼굴이 말쑥하고 잘생겨 보기에 시원스럽다 5. 표정이나 성격이 구김살 없이 밝다 6. 빛깔이 밝고 맑다 7. ……

맑다 : 1. 잡스럽고 탁한 것이 섞이지 아니하다 2. 구름이나 안개가 끼지 아니하여 햇빛이 밝다 3. 소리 따위가 가볍고 또랑또랑하여 듣기에 상쾌하다 4. 정신이 흐리지 아니하고 또렷하다 5. 살림이 넉넉하지 못하고 박하다

우리말 ‘밝다’를 ‘환하다’로 풀이하는데, ‘환하다’는 ‘맑다 + 밝다’로 풀이합니다. ‘맑다’는 ‘밝다’로 풀이하지요. 이 뜻풀이도 돌림풀이입니다. 숫제 말뜻을 어림할 수 없는 터무니없는 얼개입니다.

사람들이 흔히 쓰는 수수하고 쉬운 낱말부터 옳게 풀이하지 않고서 팔짱을 끼는 국립국어원 벼슬아치(공무원)라고 할 텐데, 통 말이 안 되는 뜻풀이를 그저 등돌리는 꼴이지요.

그나저나 ‘도무지’는 뭘까요? 이 우리말은 무슨 뜻일까요? 국립국어원 낱말책에서 살펴보겠습니다.

도무지 : 1. 아무리 해도 ≒ 도시·도통 2. 이러니저러니 할 것 없이 아주 ≒ 도시·도통

도통(都統) : 1. 모두 합한 셈 = 도합 2. 아무리 해도 = 도무지 3. 이러니저러니 할 것 없이 아주 = 도무지

도합(都合) : 모두 합한 셈. ‘모두’, ‘합계’로 순화 ≒ 도총(都總)·도통(都統)

도시(都是) : 1. 아무리 해도 = 도무지 2. 이러니저러니 할 것 없이 아주 = 도무지

2016년까지 국립국어원 《표준국어대사전》은 ‘도통(都統)’이란 한자말을 “1. = 도합 2. = 도무지”로 풀이했으나, 2022년에는 조금 손질했더군요. 네, 국립국어원은 이처럼 한자말 뜻풀이는 곧잘 손질하더군요. 이와 달리 수수하고 쉬운 우리말은 영 손질할 낌새가 안 보입니다.

한자로 엮은 말 ‘도통·도시·도합’이 있다면, 그저 우리말인 ‘도무지’가 있어요. 국립국어원은 ‘도무지’를 두 가지로 풀이하면서 한자말 ‘도시·도통’ 같은 비슷한말이 있다고 붙이는데, 굳이 ‘도시·도통’을 써야 할 까닭이 없고, 알려주어야 할 까닭마저 없습니다.

우리말 ‘도무지’하고 비슷한말은 한자말만 있을 수 없어요. 비슷하면서 다른 숱한 우리말을 찬찬히 들어야 우리말을 우리말답게 쓸 만하다고 봅니다.

도무지

숫제·영·통

모두·모조리·몽땅·다·죄다

싹·아주

좀처럼·좀체·죽어도

티끌만큼도·터럭만큼도·눈꼽만큼도·손톱만큼도

조금도·하나도

쉬·쉬이·쉽게

아무리·암만·아무래도

어쩐지·어째

짜장·참말·참말로

제아무리·제딴·제딴에는

한자말 ‘도시·도통’은 이런 여러 우리말로 알맞게 손질할 만합니다. 아니, 우리는 한자말 ‘도시·도통’이 없어도 이처럼 온갖 우리말을 때와 곳에 맞추어 즐겁게 썼어요.

숫제 모를 일이라지만, 이제부터 우리말을 하나씩 익혀 가기를 바랍니다. 영 어려울는지 모르나, 차근차근 익히려 하면 어느새 눈을 환하게 뜰 만합니다. 통 아리송할 뿐이라면, 서두르지 말고 느긋이 헤아리면서 혀에 얹고 손에 놓다 보면 시나브로 스며서 넉넉히 쓸 수 있습니다.

낱말책을 모두 외워야 하지 않아요. 낱말을 모조리 외우더라도 우리말을 우리말답게 쓰지는 않습니다. 이 말이건 저 말이건, 다 삶에서 태어나거 살림에서 비롯한 말입니다. 스스로 차곡차곡 삶을 가꾸고 살림을 다스리노라면, 처음부터 몽땅 알 수는 없더라도, 끝끝내 죄다 알지 못할 수 있어도, 마음을 밝게 틔우는 말빛을 알아채게 마련입니다.

얄궂은 말씨를 싹 쓸어도 좋고, 아주 털어내려고 힘써도 좋습니다. 그러나 좀처럼 안 될 수 있어요. 이럴 적에는 어린이를 생각해 봐요. 넘어져도 다시 일어나서 걷고 달리는 어린이처럼, 우리말을 우리말답게 쓰는 길은 죽도록 애쓰는 길이 아닌, 활짝 웃으면서 조금씩 빛내는 길입니다.

억지로 하면 쉬운 일도 어쩐지 어렵습니다. 삶으로 녹여내거나 풀어내면 암만 높은 울타리라 하더라도 어느새 넘습니다. 짜장 삶꽃으로 피어나는 삶말입니다. 참말로 모든 말은 꽃처럼 피어나서 우리 넋을 파란하늘과 푸른들처럼 감싸는 빛줄기라고 하겠습니다.

아직 티끌만큼만 알아도 돼요. 눈꼽만큼만 알아도 모자라지 않습니다. 제아무리 뛰어난 글바치라고 해서 우리말을 훌륭하게 쓰지는 않습니다. 글을 쓴 적이 없거나 책을 읽은 적조차 없는 수수한 할머니 할아버지가 여느 때에 쓰는 말을 가만히 듣고 새겨 봐요. 밥을 짓고 옷을 짓고 집을 짓던 투박한 손길로 골골샅샅 저마다 슬기로이 사랑을 펴며 짓던 오랜 우리말인 ‘사투리’를 떠올려요. 먼먼 옛날에 다 다른 고장에서 멀리 떨어져 살던 사람들이 스스로 지은 말이 사투리입니다.

임금님이 지어서 외우도록 시킨 말이 아닙니다. 똑똑한 사람이 지어서 알려준 말이 아닙니다. 글씨를 쓸 줄 모르던 수수한 순이돌이가 스스로 지은 말인 사투리입니다. 삶을 담고 살림을 얹고 사랑을 실은 말이 바로 사투리입니다.

중국을 섬긴 일이 없고, 옆나라를 노린 일도 없는 수수한 사람들은 언제나 스스로 삶·살림·사랑을 지으면서 말을 지었으니, 우리 사투리란 어질면서 착하고 참다우면서 어깨동무(평화·평등)를 바란 말이라고 하겠습니다.

둘레에서 여러 가지 한자말을 범벅처럼 쓰더라도 굳이 아랑곳하지는 않기를 바랍니다. 나라 곳곳에 갖은 영어가 너울거리더라도 딱히 쳐다보지는 않기를 바라요. 우리 마음을 우리 스스로 말 한 마디로 얹으면 넉넉합니다. ‘도무지’ 한 마디를 바탕으로 ‘숫제·영·통’을, ‘싹·아주·모두’를, ‘아무리·암만·하나도·참말로·어째’를 차근차근 짚으면서 말빛을 가꿀 수 있기를 바랍니다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

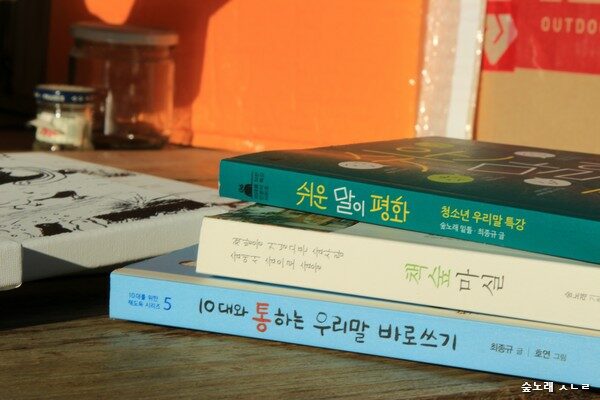

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove