우리는 어른입니까 43. 생각

― 어떻게 바라볼까

모두 생각하기 나름인 줄은 아주 어릴 적부터 느꼈습니다. 또 알았습니다. 몇 가지 이야기를 들겠습니다. 저는 김치나 찬국수를 못 먹는 몸으로 태어났습니다. 어릴 적에 아버지하고 밥자리에 둘러앉아서 김치를 먹기란 매우 고달팠습니다. 김치를 못 먹는 작은아들을 쳐다보는 아버지는 언제나 한숨에 짜증에 불같은 성이 일어났습니다. 그런데 김치나 찬국수만 못 먹지 않았어요. 달걀도 한 달쯤 안 먹다가 모처럼 먹으면 배앓이를 하면서 바로 게웠고, 요구르트란 마실거리도, 요플레란 먹을거리도 혀에 닿기 무섭에 게웠습니다. 하얗게(크림) 듬뿍 얹은 달달이(케익)도 못 먹기는 마찬가지였어요.

이렇게 몸에 안 받는 먹을거리가 있다면 가만히 눈여겨보면서 비슷한 얼거리를 찾아서 다스릴 수 있을 텐데, 1982∼87년에 어린배움터(국민학교)를 다니면서 나날을 보낸 저로서는 차분한 눈길을 받은 일이 드물었습니다. 그무렵 어른들은 ‘주는 대로 다 먹어야 한다’에다가 ‘아이들은 많이 먹고 무럭무럭 커야 한다’는 생각을 밀어붙였어요. 이때에 뼛속 깊이 느낀 하나는 ‘둘레에서 남들이 아무리 맛있다고 말하는 먹을거리’ 가운데 나한테 맛있을 먹을거리는 없다시피 하다는 대목입니다.

요즈음은 이따금 김치나 달달이를 슬쩍 맛보곤 합니다. 맛보기는 할 수 있습니다. 생각을 바꾸면 되는 줄 알거든요. 눈앞에 있는 이 먹을거리는 먹을거리라기보다 그저 입을 거쳐 몸을 지나 밖으로 나올 것이라고 여기면 그리 힘들이지 않고 삼켜서 내보낼 수 있더군요. 다만, 삼켜서 내보낼 뿐, ‘먹는다’고 할 수는 없습니다.

맛있는 밥을 먹은 일이 없다 보니, 둘레에 맛있는 밥을 차려서 나누는 일도 드뭅니다. 저부터 스스로 밥이 맛있다고 느끼지 않기에, 밥맛을 살려 무언가 차려서 나누기 어려운 길이었다고 할까요.

그저 지켜봅니다. 사람들은 어떤 밥을 맛있다고 여기는가를 지켜보고, 어떤 간이나 냄새이거나 결일 적에 맛나다고 받아들이는가를 지켜봅니다. 제 몸에는 받아들일 수 없더라도, 둘레에서 무엇을 어떻게 즐기는가를 살피는 셈입니다.

이다음 생각을 들면, 갓난쟁이일 적부터 도깨비를 보았습니다. 이른바 귀신을 늘 보았습니다. 말로 어머니 아버지를 부를 수 없던 0살이나 1살 적에는 도깨비를 물끄러미 바라보기도 했지만, 도깨비를 맨눈으로 볼 수 있다 보니, 어느새 무시무시하게 죽은 모습인 도깨비가 잔뜩 나타나더군요. 그러나 이런 도깨비를 어떻게 물리치거나 다루어야 할는지, 또 이런 도깨비가 왜 이렇게 밤낮으로 보이면서 졸졸 따라다니는지, 또 무슨 말을 끝없이 걸려고 하는가를 알 길이 없었어요. 물어볼 사람이 없고, 묻는들 제대로 짚거나 풀어낼 사람도 없더군요.

이 도깨비는 서른아홉 살까지 어떻게 다루어야 할는지 몰랐는데, 참 쉽게 끊어냈어요. 알고 보니 쉽더군요. 도깨비 하소연을 듣고 싶으면 “뭣 때문에 이승에서 맴도는가를 밝히고, 앙금을 털어놓았으면 홀가분히 너희 집으로, 네 길로 가.” 하고 말하면 되어요. 도깨비 하소연을 듣고 싶지 않거나 성가시다면 단출히 “썩 꺼져.”라든지 “저리 가.”처럼 한마디를 굵고 짧으면서 기운차게 읊으면 되고요.

길을 배우고, 길을 알고, 길을 가면서 생각을 했습니다. 이 생각이란 무엇인가 하고 생각을 해보았어요. 아직 모르기에 두렵고, 모른다는 생각에 젖으니 무서우며, 어찌할 바를 알 턱이 없구나 싶어 손에 땀이 납니다. 이러다가 조금씩 알아차리면서 두려운 마음이 걷히고, 하나하나 깨닫는 동안 무섭다고 여긴 마음이 모두 허깨비인 줄 볼 수 있습니다. 스스로 생각을 할 적에는 갇힐 일이 없으나, 스스로 생각을 안 하고서 다른 사람들 생각에 휘둘릴 적에는 스스로 갇히는 굴레이더군요.

그리고 말입니다, 누구나 스스로 말하는 대로 됩니다. 모든 사람은 스스로 말하는 대로 살아갑니다. 어떤 사람이건 스스로 하는 말이 스스로 마음에 심는 생각이면서, 이 생각은 스스로 이루면서 누리려고 하는 길이 됩니다. “말이 씨가 된다”나 “뿌린 대로 거둔다” 같은 오랜 말씀은 아주 쉬우면서 깊은 뜻을 품습니다. 그렇지만 배움터(학교)나 둘레(사회)나 글조각(인문지식)은 이 쉬우면서도 깊은 뜻을 새긴다거나 풀어내어 나누려 하지 않더군요.

배움터마다 ‘우리말’이 아닌 ‘국어 수업’이 있고, 열린배움터(대학교)에 들어가려고 ‘국어 시험’을 치르며, 요즈막에는 글쓰기 이야기(강의)가 넘칩니다만, 정작 말이 무엇이요 말씨가 어떠하며 말결을 우리가 스스로 어떻게 다스려서 스스로 삶을 짓는 길을 노래할 만한가를 다루는 자리하고는 한참 동떨어지곤 한다고 느낍니다.

글꽃(문학) 하나를 놓고서 셈겨룸(시험문제)으로 내거나 풀 수 있을까요? 노래(시) 한 줄을 네갈래(사지선다)나 닷갈래(오지선다) 같은 셈겨룸으로 풀 수 있을까요? 골라쓰기(객관식)나 풀어쓰기(주관식) 어느 쪽으로도 다룰 수 없는 글꽃이요 우리말일 텐데, 이를 셈겨룸으로 다룬다는 대목부터 어딘가 뒤틀리거나 얄궂을 텐데, 이를 눈치채는 분은 아직 적구나 싶습니다.

밥·도깨비·말, 이렇게 세 가지는 어릴 적부터 늘 제 곁을 맴돌면서 무언가 보여주거나 일깨우려 했습니다. 먹지 않아도 될 밥이니, 온몸으로 받아들이는 기운일 뿐인 줄 알아차리라고 이끌었어요. 몸뚱이는 또다른 옷이며, 모든 목숨은 빛덩이라는 넋으로 빛나는 줄 알아내라고 이끌었습니다. 입으로 하는 말이든 손으로 쓰는 글이든 언제나 삶으로 이루어서 눈앞에서 마주하게 마련이니, 아무 말이나 글을 섣불리 듣거나 쓰거나 읽거나 밝히지 않을 노릇을 배우라고 이끌었어요.

말만 곱게 한다면 허울만 좋은 삶입니다. 말을 곱게 한다면 찬찬히 속으로 가꾸는 삶입니다. 말이 거칠어 보인다면 얼핏 거친 듯한 겉모습을 짓는 삶입니다. 말까지 거칠다면 겉도 속도 온통 거칠다가 메마른 길로 빠지는 삶입니다.

생각할 수 있다면 이 푸른별에서 이쪽 끝하고 저쪽 끝에 있어도 외롭거나 쓸쓸할 일이 없습니다. 늘 마음으로 함께 있거든요. 생각할 수 없다면 두 눈을 마주보는 아주 가까운 자리에 있어도 허전하거나 아득하곤 합니다. 손에 닿을 자리에 있어도 마음을 열지 않은 채 있거든요.

“그런 일을 어떻게 해요?” 하고 말한다면, 이 말을 내뱉는 바로 그때부터 그런 일은 우리한테 될 수도 없게 마련입니다. “그 일을 해볼까요?” 하고 말한다면, 이 말을 읊는 바로 그곳부터 그 일을 이루는 첫걸음을 내딛게 마련입니다.

할 수 없는 일은 오로지 하나입니다. “할 수 없다”고 생각하면서 “할 수 없네” 하고 말하는 일은 할 수 없습니다. 할 수 있는 일은 오직 하나예요. “해보자”고 생각하면서 “하나씩 할래” 하고 말하는 일은 시나브로 해내거나 이룹니다.

생각을 할 수 있다면 잘잘못이란 모두 사라집니다. 잘못한 일도 잘한 일도 모두 사라져요. 그래서 처음부터 할 수 있습니다. 잘한 일도 잘못한 일도 없기에 누구나 모두 새롭게 할 수 있습니다. 잘못했다고 해서 이 잘못을 무덤돌처럼 세우지 않으면 좋겠어요. 잘했다고 해서 이 잘한 일을 기림돌(동상·우상·훈장)처럼 세우지 않으면 좋겠어요. 잘했어도 모두 잊거나 내려놓고서 새롭게 나아가면 좋겠습니다.

생각을 할 수 있기에 밤에 고이 잠들고서 아침에 기쁘게 일어납니다. 생각을 할 줄 안다면 노상 우리 꿈을 마음에 품고서, 이 꿈을 스스로 신나게 이루는 길을 하나둘 찾아내어 다부지게 나아갑니다.

아침저녁으로 스스로 묻고 아이들한테 묻습니다. “오늘 하루는 어떤 꿈을 그렸니? 오늘 하루는 어떤 사랑을 그리니? 오늘 하루는 어떤 웃음빛을 그릴까?” 오르지 못할 언덕이 없다는 말은 그냥 태어나지 않았으리라 느껴요. 맞거든요. 오르려 하니까 오르고, 오르려 하지 않으니까 못 올라요. 하려고 생각하니 할 길을 찾아냅니다. 하려고 생각하지 않으니 어떻게든 안 하거나 안 되는 쪽으로만 나아갑니다.

“저놈을 어떻게 믿느냐?” 하는 말을 곧잘 듣습니다만, 저놈을 믿을 까닭이 없다고 생각해요. 저놈이든 저분이든 저님이든 저치이든, 우리는 우리가 스스로 할 일이며 놀이를 즐겁게 생각해서 이야기하면 되어요. 우리가 나아갈 길을 훨훨 날아오르듯 아름다이 가꾸는 하루를 생각해서 펴면 되고요. 믿지 않고 묻습니다. 생각하면서 마음에 심습니다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

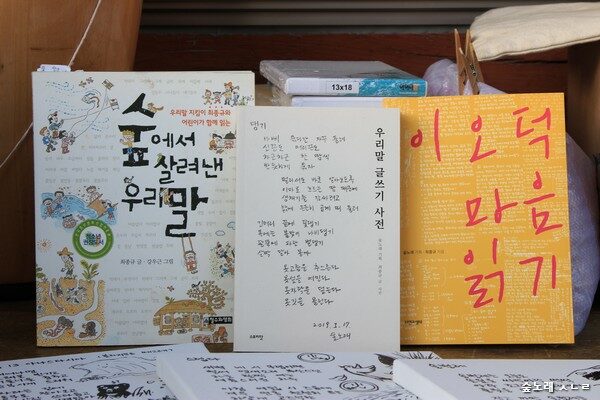

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove