숲노래 책숲마실

누가 읽는가 (2022.4.20.)

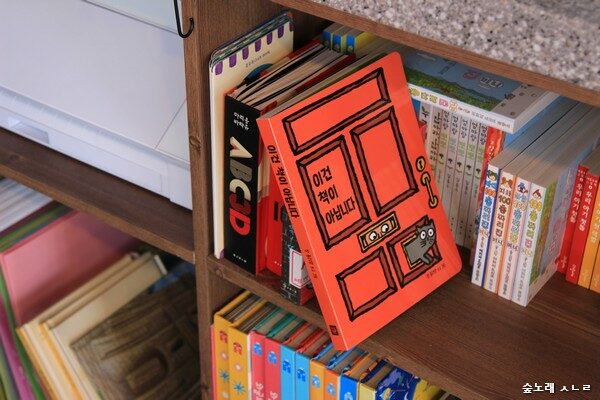

― 대전 〈노란우산〉

대전 기차나루 곁에 있는 〈중도서점〉에서 〈노란우산〉으로 시내버스를 타고서 찾아가려 했습니다. 버스나루에 서서 기다리자니 제가 탈 버스는 한참 뒤에야 올 듯싶습니다. 이러면 택시를 타야지요. 택시는 가볍고 빠르게 마을책집 어귀로 실어 줍니다. “책방에 가신다고요? 허허, 책방 가려고 택시를 타는 손님이 다 있네요. 대전에서 갈 만한 책방이 있습니까? 대전도 이제 옛날 같지 않을 텐데요.”

옛날이 좋았는지 오늘이 나쁜지 잘 모릅니다만, 저는 늘 오늘 만날 새로운 책을 생각하면서 새책집도 헌책집도 마실합니다. 새책집으로 마실하기에 갓 나온 책을 살피지 않습니다. 헌책집으로 나들이하니까 오래된 책을 둘러보지 않습니다. 언제나 ‘오늘 읽고 새길 이야기가 흐르는 책’을 헤아립니다.

그림책을 품는 〈노란우산〉은 호젓한 골목에 있고 볕이 대단히 잘 듭니다. 사람들 발걸음이 잦은 길목도 책집을 하기에 좋을 수 있고, 사람들 발걸음이 뜸한 골목도 책집을 하기에 어울릴 수 있습니다. 큰책집하고 작은책집이 함께 있으면 아름답습니다. 큰책집은 온갖 갈래 더 많은 책을 품고, 작은책집은 마을을 살찌울 슬기로운 책을 어진 눈길로 솎아서 품으면 즐거워요.

큰자리에 넉넉히 책을 품기에 사람들이 북적북적 책바다를 누립니다. 작은자리에 조촐히 책을 품기에 마을사람이 도란도란 책밭을 즐겨요. 북적이는 큰책집에서는 숱한 책을 휘둘러보면서 ‘온누리가 이렇게 넓구나’ 하고 생각합니다. 작은책집에서는 몇 가지 책을 조용히 들여다보면서 ‘이 별이 이처럼 깊구나’ 하고 생각합니다. 바다가 있고 샘물이 있어요. 함박비가 쓸어 주고 가랑비가 달래 줘요.

우리는 아직 모르기에 새롭게 찾아나서면서 배웁니다. 스스로 모른다는 생각이 없으면, 안 배울 뿐 아니라, 이웃하고 동무를 얕보거나 괴롭히는 길로 가는 듯해요. 그래서 저는 언제나 “모르기에 배우는” 사람으로 살려고 합니다. 아이들이 묻는 말 가운데 이미 아는 이야기라면 나긋나긋 들려주고, 아직 모르는 대목이라면 “함께 찾고 생각해서 알아보자.” 하고 속삭입니다.

생각하는 사람이기에 삶이고, 생각없는 사람이기에 죽음이에요. 곰곰이 생각하면, 맞춤길(맞춤법)이란 ‘즐겁게 틀려 보라’고 있지 싶습니다. 따박따박 틀에 가둘 맞춤길이 아닌, 신나게 사투리를 쓰면서 얼거리를 새롭게 짤 말길이지 싶어요.

옛날부터 들려주면서 오늘도 듣고 앞으로도 들려줄 옛이야기이듯, 예전에도 읽고 오늘도 새롭게 읽는 헌책이자 아름책이라고 느낍니다. 책읽기란 놀이인걸요. 꾸역꾸역 머리에 넣을 부스러기가 아닌, 눈빛을 새록새록 밝히는 생각나래입니다.

ㅅㄴㄹ

《오로라의 아이들》(인그리 & 애드거 파린 돌레르 글·그림/정영목 옮김, 비룡소, 2020.2.10.)

《올라의 모험》(인그리 & 애드거 파린 돌레르 글·그림/정영목 옮김, 비룡소, 2020.12.9.)

《구름보다 태양》(마시 캠벨 글·코리나 루켄 그림/김세실 옮김, 위즈덤하우스, 2022.2.16.

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼다. blog.naver.com/hbooklove