지난 12월 7일부터 펴는

사진잔치를 알리는 글입니다.

이제서야 걸치네요...

.

손빛책

― 헌책집·골목·아이들, 그리고 서울 〈골목책방〉

때 : 2021.12.7. ∼ 2022.2.27.

곳 : 서울책보고 (잠실나루역 곁)

헌책을 다루기에 ‘헌책집(헌책방)’입니다. 책을 다루는 곳을 ‘책방’이라고들 하는데, 우리 삶자락에 깃드는 여러 ‘집(가게)’을 돌아본다면, 찻집·쌀집·밥집·떡집·옷집·빵집처럼, 책을 다루는 곳도 ‘책집’이라는 이름으로 새롭게 바라볼 때이지 싶습니다. 살림을 이루며 포근히 누리는 터전인 ‘집’처럼, 책이라는 살림으로 포근히 이야기 숨결을 누리는 터전이기에 ‘책 + 집’, 여기에 헌책을 다루는 곳이라면 ‘헌책집’이라는 이름이 걸맞다고 느낍니다. 더 생각해 보면, 헌책이란 “손길을 타서 읽힌 뒤에 새롭게 읽힐 책”입니다. “사람들 손길을 돌고돌면서 새삼스레 읽혀 옛빛에서 새빛을 얻도록 잇는 책”이 헌책이라 할 만하기에, 우리 나름대로 ‘헌책 = 손길책·손빛책’이라 할 만하고, ‘헌책집 = 손길책집·손빛책집’이라 하면 퍽 어울립니다.

‘손빛책’은 ‘헌책’을 새롭게 가리키는 이름입니다. 오늘 우리 손길을 닿아 빛나는 책이라는 뜻입니다. 헌책집으로 책을 만나러 나들이를 다녀온다고 할 적에는, 오늘 우리 손길을 뻗어서 새삼스레 빛날 책을 하나하나 누리고 느끼면서 눈망울을 밝힌다는 뜻이에요.

이리하여 이 손빛책을 다루거나 사고파는 손빛책집 이야기를 빛그림(사진)으로 여미어 봅니다. 먼저 손빛책집·헌책집을 수수하게 바라보는 빛그림을 펼칩니다. 손빛책집·헌책집이 깃든 골목하고 마을을 돌아보는 빛그림을 나란히 폅니다. 손빛책집·헌책집을 스스럼없이 드나들며 책빛을 누리는 아이들을 마주하는 빛그림을 함께 놓습니다. 그리고 1970년부터 2021년 봄까지 손빛책집·헌책집 살림길을 이은 서울 〈골목책방〉 자취를 빛그림으로 곁에 둡니다.

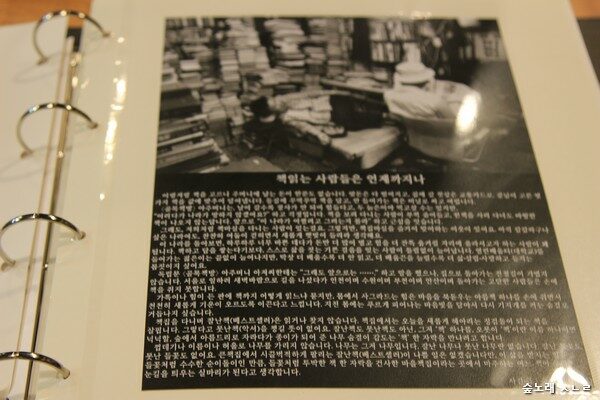

이 손빛책집·헌책집은 아주 오랜 마을책집이기도 합니다. 책이 드물고 값비싸던 지난날에는 새책을 쉽게 만나기 어려웠고, 손길을 탄 책을 물려받거나 얻어서 읽곤 했어요. 그런데 헌책이 있으려면 반드시 새책이 있어야 하고, 새책 하나는 두고두고 돌고돌면서 숱한 사람들한테 새삼스레 눈빛을 밝히는 길동무 노릇을 해주었습니다. 오늘날에는 나라 곳곳에 책숲(도서관)이 알뜰하고 알차게 섭니다만, 책숲이 고루두루 선 자취는 아직 짧습니다. 손빛책집·헌책집은 “값싸게 책을 사서 읽는 책집” 구실뿐 아니라 마을하고 골목에서 조촐히 책숲(도서관) 노릇도 해왔습니다. 마을을 싱그럽게 살리고, 마을을 산뜻하게 가꾸고, 마을을 기운차게 일으키는 밑힘을 지피는 조그마하면서 야무진 자리를 오래도록 조용히 맡아 왔어요. 오늘날 나라 곳곳에 하나둘 태어나는 여러 마을책집(동네책방·독립서점)은 바로 숱한 손빛책집·헌책집이 오래오래 든든히 닦은 터전에서 움텄다고도 할 만합니다.

작은 ‘마을헌책집’을 드나들던 숱한 ‘마을사람(어른아이)’ 발자취하고 손빛을 헤아려 봅니다. 작은 ‘마을헌책집’에서 초롱초롱 눈을 밝히면서 이야기를 누리던 손자취하고 다리품을 떠올려 봅니다. 책먼지를 옴팡 뒤집어쓰면서 캐내고 되살린 헌책 한 자락을 손질하고 가다듬어서 새롭게 책동무한테 이어준 손빛책집·헌책집 살림살이를 곰곰이 생각해 봅니다. 2021년 봄에 쉰두 해라는 헌책집 살림을 접은 서울 〈골목책방〉은 무척 오래 “이름없는 헌책집”이었습니다. 따로 알림판(간판)도 없이 꾸리던 마을책집이었어요. 이곳을 자주 드나들던 책손 가운데 한 사람이던 분이 “골목에 있으니 ‘골목책방’이란 이름이면 어울리겠다”고 여겨서 알림판을 조촐히 새겨서 건네준 이야기는 제법 알려졌습니다.

굳이 이름을 내세우지 않은 헌책집은 언제나 뒤켠에서 가만히 책빛을 여미었습니다. 이 밑힘이, 이 마을살림이, 이 손길이 흐르고 모여서 온누리를 포근하게 어루만지는 푸른숲 같은 이야기꽃이 되었구나 싶습니다.

더 좋거나 낫거나 훌륭한 책이어도 나쁘지 않습니다만, 즐겁거나 신나거나 아름답거나 사랑스럽게 마음을 북돋우면서 눈망울을 밝히는 책 한 자락이면 넉넉하지 싶습니다. 꼭 읽어야 하는 책은 없습니다. 즐겁게 노래하면서 품을 책 한 자락이면 흐뭇하다고 느낍니다. 반드시 물려주어야 하는 책은 없습니다. 오늘 이곳에서 우리가 스스로 보금자리를 일구면서 사랑을 노래하는 살림꽃을 피우는 숨결을 헤아리도록 징검다리를 이루는 책 한 자락이면 푸짐하다고 생각합니다.

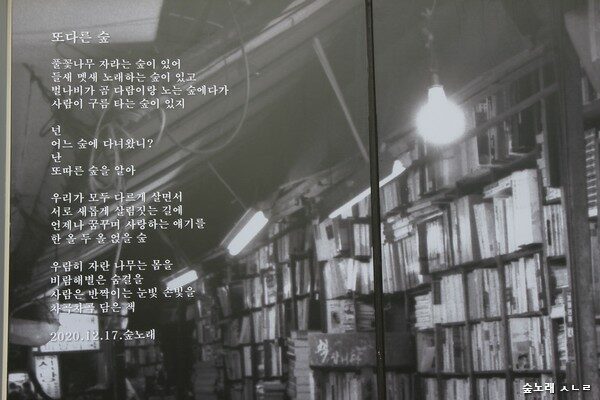

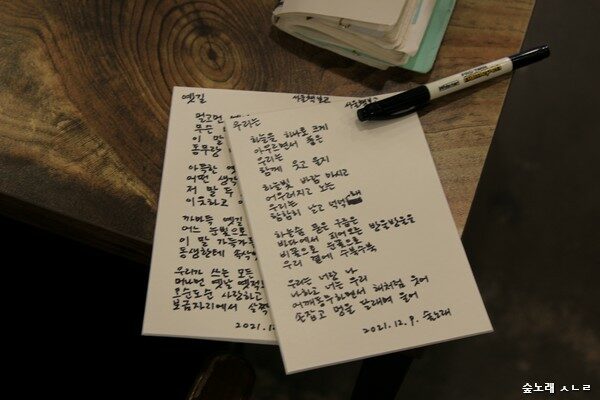

이 빛그림 사이사이에 글을 여미어 놓으려고 합니다. 손빛책집·헌책집을 둘러싼 글이 있고, 손빛책집·헌책집을 노래하는 글(동시)이 있습니다. 가만히 보면 동시라는 글은 ‘빛글’이라 이름을 붙여도 되겠지요. 사진이란 빛을 담은 그림이라 ‘빛그림’이라면, 어린이하고 손잡고 꿈꾸는 글인 동시라면 ‘빛글’이리라 생각합니다. 빛그림하고 빛글로 손빛책을 새록새록 읽고 마주하는 자리입니다.

ㅅㄴㄹ

사진·글 : 숲노래(최종규)

우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》, 《골목빛, 골목동네에 피어난 꽃》, 《내가 사랑한 사진책》, 《우리 말과 헌책방》, 《생각하는 글쓰기》, 《책빛숲》, 《책빛마실》, 《헌책방에서 보낸 1년》, 《모든 책은 헌책이다》, 《책 홀림길에서》, 《사진책과 함께 살기》, 《자전거와 함께 살기》 들이 있다.