.

.

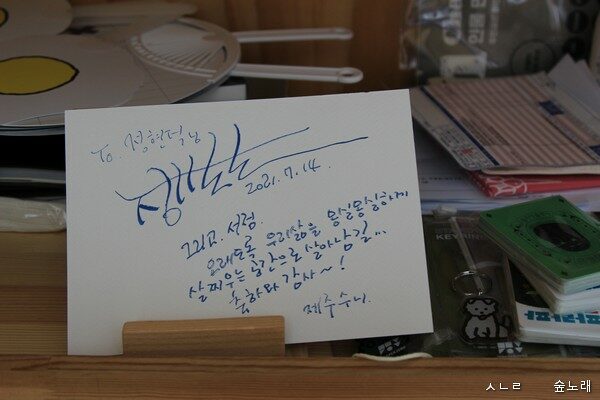

서울 은평에 깃든 〈한평책빵〉에서 일하는 분한테 띄우는 글을 적어 보았습니다. 마을책집이라는 살림빛이 무엇일까 하고 생각하면서 썼어요.

.

.

숲노래 책숲마실 2021.10.14.

〈한평책빵〉하고 마을책집

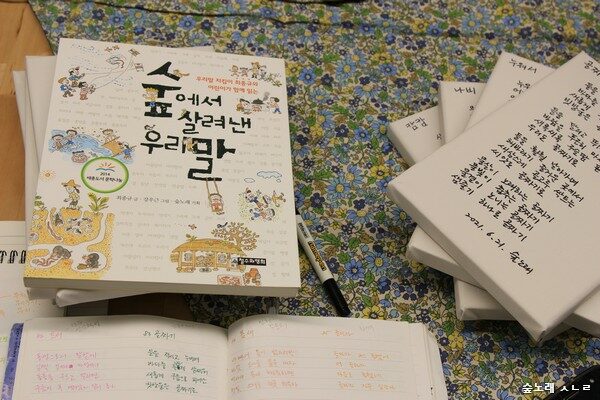

저는 낱말책(사전)을 짓는 길을 갑니다. 낱말책을 짓자면 모든 낱말을 처음부터 새로 살펴야 하고, 찬찬히 짚은 낱말도 늘 다시 들추면서 헤아려야 합니다. 말이 태어난 길을 살피고, 말을 지은 살림을 들여다보아야 하지요. 이때에는 손수 살림을 지을 적에 가장 빠르게 알아차리거나 익힐 만하고, 이다음으로는 나라 곳곳을 다니면서 다 다른 살림새를 눈여겨보는 길이 있으며, 나라 곳곳 마을책집에서 그 고장에서 일군 책을 찾아서 읽는 길이 있습니다.

낱말책을 짓는 길을 가며 나라 곳곳 책집을 늘 꾸준히 돌아다닙니다. 마지막으로 접는 책집을 만나고, 새롭게 태어나는 책집을 마주합니다. 서울 한켠에 〈한평책빵〉이 태어날 즈음 이야기를 들었고, 언제쯤 찾아가 볼 만할까 어림하면서 이태쯤 보냈습니다. 이러다가 서울 강서 쪽으로 다녀올 일이 있어, 〈호수책장〉을 거쳐 〈한평책빵〉을 처음으로 찾아갔습니다. 2021년 5월 12일이로군요. 이름과 누리글집 이야기로만 만나던 책집을 몸으로 마주하면서 책을 살피고 장만할 적에는 사뭇 다릅니다.

책을 더 많이 갖춘 곳을 굳이 찾아가지는 않습니다. 오직 그 책집답게 스스로 눈빛을 밝혀서 갖추는 책이 있는 곳으로 찾아갑니다. 책을 더 많이 갖추는 곳은 어느 고장을 가나 갖춤새가 엇비슷합니다. 이와 달리 책집지기 나름대로 눈빛을 밝히는 곳은 100자락이나 200자락 책만 갖춘다고 하더라도 오직 그곳에서 새롭게 만날 만한 책이 있기 마련입니다.

책집을 드나드는 손님은 여러 모습입니다. 첫째로는 책집을 둘러싼 마을에서 살며 가볍게 자주 드나들어요. 둘째로는 책집이 있는 마을에 바깥일이 있어서 찾아왔다가 들러요. 셋째로는 그 책집을 바라보고서 일부러 찾아가서 책집하고 마을을 두루 누리려 합니다.

책집지기라면 이처럼 다른 손님을 다르게 맞아들인다고 할 만합니다. 자주 찾거나 늘 찾는 손님하고 나누는 책이 있고, 문득 책집바라기가 되어 발걸음을 하는 손님한테 보여주는 책이 있습니다. 더 뛰어나거나 훌륭한 책을 나누거나 보여주지는 않습니다. 마을책집으로서 마을에서 스스로 가꾸거나 짓거나 노래하려고 고른 책에 어떤 숨결하고 이야기를 담았나 하고 들려줍니다.

책집마실을 하는 손님은 ‘다른 책’만 장만하지 않습니다. 예전에 장만한 책이어도 ‘이야기를 새롭게 느끼거나 보았으면, 예전에 장만한 책을 새롭게 장만하’지요. 겉보기로는 똑같다 하지만, 속내로는 다른 두 책입니다. 우리는 책을 ‘종이에 찍힌 글씨’로만 읽지 않아요. ‘종이에 찍힌 글씨에 서린 숨결과 이야기’를 만나려고 책을 쥡니다.

누리책(전자책)이 나오고 널리 읽힌다 하더라도, 애써 종이책을 찾아서 돈을 치르는 사람은 ‘숨결과 이야기’를 누리려고 하는 마음입니다. 마을책집은 마을에서 마을살림이라는 길이 ‘숨결과 이야기’라는 대목을 눈여겨보는 쉼터이자 샘터이며 이음터이자 이야기터라고 봅니다. 그냥 놓기만 해도 날개돋히듯 팔리는 책이 있을 테지만, 구태여 이런 잘팔리는 책보다는 ‘숨결과 이야기를 품은 책’을 한결 마음을 들여서 알리고 건네면서 팔려고 하는 마을책집입니다.

마을책집이 걸어왔고 걸어가며 걸어갈 길을 헤아리는 분이라면, 누리책집에서도 이따금 책을 사되, 즐거이 사뿐사뿐 마을길을 거닐면서 마을책집을 드나들리라 봅니다. 마을책집하고 누리책집은 싸울 사이가 아닙니다. 서로 몫이 다릅니다. 큰책집하고 누리책집이 어떻게 나아가든, 마을책집은 마을이라는 길과 숲을 읽고서 천천히 씨앗을 심으면 넉넉합니다.

숲은 하루아침에 태어나지 않습니다. 누리책집이나 큰책집은 하루아침에 큰돈을 들여서 번쩍거리는 ‘큰숲터(대형 생태공원)’을 올려세울는지 모르나, 마을책집은 사람을 마음에 사랑과 꿈이라는 씨앗을 심어서 차근차근 짙푸르면서 고루 노래하는 마을숲을 돌보는 징검다리입니다. 나무를 하루아침에 우람하게 키울 까닭이 없습니다. 우람하게 자란 나무를 큰돈 들여 사들여서 척 박아 놓아야 멋스러울까요? 마을을 아우르는 오래나무는 삼백 해 오백 해 즈믄 해라는 나날을 천천히 가지를 뻗고 잎을 내면서 푸르게 우거지기 마련입니다. 갓 태어나는 마을책집도 오래오래 이은 마을책집도 똑같이 ‘마을나무’입니다. 아이더러 빨리 어른이 되라고 닦달할 까닭이 없듯, 마을책집은 늘 나무숨빛으로 느긋이 터를 잡으면 즐거우리라 생각합니다. 고맙습니다.

ㅅㄴㄹ