숲노래 책숲마실

읽고 쓴다 (2021.8.19.)

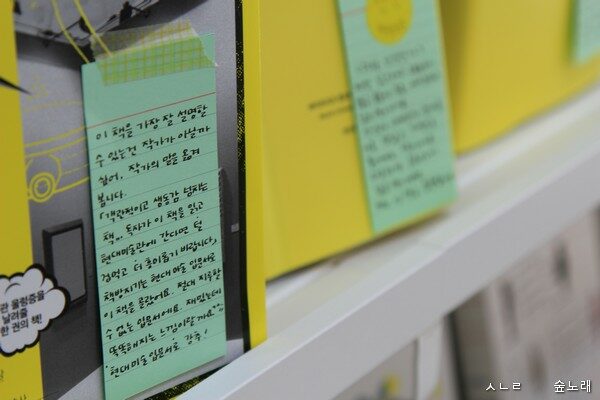

― 김포 〈책방 노랑〉

걸어서 얼마 안 걸리기에 가깝다고 하지 않습니다. 달려서 며칠이 걸리기에 멀다고 하지 않습니다. 마음이 안 맞거나 없기에 안 가깝습니다. 마음이 맞거나 흐르기에 가깝습니다. 어느 고장 어느 마을에 어느 마을책집이 있다는 이야기를 들으면 곰곰이 어림합니다. 고흥부터 그곳까지 얼마쯤 걸리고 어느 길을 에돌아야 하는지 헤아립니다. 길삯보다는 그곳에 이르기까지 책을 몇 자락 챙기면서 읽을까 하고 살피고, 이동안 노래꽃(동시)을 몇 자락 쓸 만한가를 짚습니다.

열 몇 시간을 들여 책집마실을 할 적에는, 길에서 책도 읽고 눈도 붙이고 글도 씁니다. 바깥을 보며 나무가 얼마나 우거지고 하늘에 구름이 얼마나 맑은지 읽습니다. 멀다 가깝다보다는 오늘 이웃님 책집을 새로 만난다고 느껴요.

김포 〈책방 노랑〉에 닿아서 들어서기까지 왜 책집 이름이 ‘노랑’인 줄 몰랐습니다. 안쪽으로 들어서고 보니 노란 빛깔로 물든 책이 한켠을 조촐히 밝힙니다. ‘노랑’은 ‘노을’하고 닿고, “노란(누런) 들판”처럼 가을들하고 맞물립니다. 발그스름하다가 보랏빛이 되다가 붉다가 노랗다가 하얗게 오르는 해랑 만나요. 사람들이 값지다고 여기는 돌은 ‘노돌(노랑돌)’입니다.

더 생각을 잇고 보면 ‘노-’는 ‘노래’랑 ‘놀이’를 이루는 바탕입니다. 노랗게 물드는 해처럼 노래하고, 노랗게 익는 가을들처럼 놀이를 합니다. 노래하듯 책을 읽고, 놀이하면서 소꿉을 익혀 살림길로 나아갑니다.

우리말 ‘노느다’는 ‘나누다’하고 비슷하면서 다른 결입니다. 여러 몫으로 ‘놓’습니다. 즐거이 품고 돌보았기에 기꺼이 ‘내놓’습니다. 이렇게 놓을 줄 아는 숨결은 새 숨붙이를 ‘낳’는 길로 고요히 뻗어요. 아기는 오롯이 사랑인 마음이기에 낳습니다. 아기를 낳는 어버이 눈빛은 새글을 낳고, 새살림이며 새이야기를 낳아요. 자, 주머니에 ‘넣’은 손으로 씨앗 한 톨을 우리 밭자락에 ‘놓’아 봐요. 온누리를 덮은 흙은 우리가 놓은 씨앗을 고이 품어 줍니다. 이 땅을 맨발로 디디면서 노래하고 논다면 아플 일이 없어요. 넘어져서 무릎이 까지더라도 이내 ‘낫’습니다. 그러고 보면, 풀을 벨 적에 쓰는 ‘낫’이라는 연장은 들이 새롭게 푸르도록 다스리는 노릇이지 싶어요.

나긋나긋 만납니다. 느긋느긋 이야기합니다. 나풀나풀 춤을 춥니다. 넉넉히 생각을 나누고, 느슨하고 느리지만 늘 깨끔한 눈망울로 지켜보다가 살짝 붓을 쥐어 몇 줄을 남깁니다. 읽기에 쓰지만, 쓰기에 읽고, 짓기에 읽으며, 읽다가 짓습니다. 오늘 여기에서 서로 다르면서 닮은 마음이 만나 어느새 오솔길을 틔웁니다.

《세계의 끝 씨앗 창고》(캐리 파울러 글·마리 테프레 그림/허형은 옮김, 마농지, 2021.2.10.)

《서울의 엄마들》(김다은과 열 사람, 다단근, 2021.2.1.)

《라키비움 J Pink》(편집부, 제이포럼, 2021.7.26.)

《나의 왕국》(키티 크라우더/나선희 옮김, 책빛, 2021.6.30.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《곁책》, 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.