숲노래 책숲마실

저녁길 (2021.4.22.)

― 대전 〈다다르다〉

공주 마을책집을 들르고서 대전으로 건너가려는데 버스나루에 닿자마자 버스가 떠납니다. 30분을 기다리면 다음 버스가 있습니다. 등짐을 걸상에 앉힙니다. 서서 책을 읽고 노래꽃을 씁니다. ‘유성’에서 내릴 생각만 했는데, 이에 앞서 ‘반포’에서 내리면 전철로 갈아타기 한결 좋군요.

대전 한복판을 지나가려는 길은 한참 엉금엉금입니다. 큰고장에서는 흔하지요. 나무·풀꽃·멧골·벌나비·새·숲짐승·딱정벌레·개구리·뱀·잠자리는 안 흔하지만, 자동차랑 잿빛집만큼은 흔합니다.

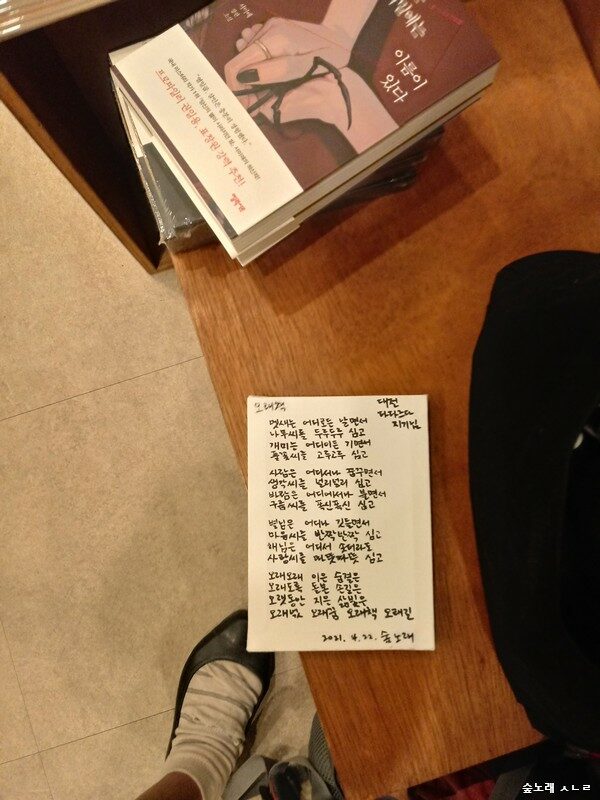

겨우 버스에서 내려 전철을 탑니다. 때를 살피니 〈다다르다〉에 살짝 깃들 겨를이 될 듯합니다. 저녁하늘을 보고 싶지만 번쩍거리는 불빛하고 높다란 집에 가립니다. 바삐 걷는 사람들 사이에서 하늘을 보기는 어렵습니다. 오늘 새로 쓴 노래꽃 ‘오래책’을 옮겨적습니다. “별님은 어디나 깃들면서 / 마음씨를 반짝반짝 심고 / 해님은 어디서 솟더라도 / 사랑씨를 따뜻따뜻 심고” 같은 글월을 옮기면서 이곳에 별빛이며 햇빛이 살며시 깃들면 좋겠다고 생각합니다.

중앙로역에서 내려 걷자니 ‘성심당’을 가리키는 알림판이 곳곳에 있습니다. 대전에 성심당이 있지요. 다만 저는 대전이란 고장을 곳곳에 움튼 책집으로 떠올립니다. 오늘 다다를 마을책집을 그리면서 걷습니다. 골목 한켠에 1·2층으로 가꾼 〈다다르다〉에 닿습니다. 숨을 돌리고서 들어섭니다. 번들거리고 왁자지껄한 바깥물결을 막아 주는 이곳에서 땀을 훔칩니다. 책집 불빛은 맛집·멋집 불빛하고 다릅니다. 겉몸이 감싸는 속알을 헤아리도록 넌지시 이끄는 이곳입니다. 겉그림으로 여민 속그림을 톺아보도록 가만히 손을 내미는 이곳이에요.

첫걸음은 사뿐히 다가갑니다. 두걸음은 가볍게 다가섭니다. 석걸음은 날듯이 다가오고, 넉걸음은 빛내며 다다르지요. 우리는 이 별에서 저마다 다른 보금자리를 생각하면서 두 다리를 디뎌요. 다르기에 닮고, 닮기에 다른데, 다같이 하늘을 바라보면 파랗게 물듭니다. 파란하늘을 머금은 누구는 풀빛이 되고, 빨강이 되고 노랑이 되며 하양이 됩니다. 때로는 하늘을 고스란히 머금어 파랑이 됩니다.

지난 2018년부터 이곳에서 책쉼터 살림을 짓는 〈다다르다〉는 2011년부터 대전이란 고장에서 이슬받이로 지냈어요. 이슬 한 방울이 내려 풀님이 목을 축이고, 비 두 방울이 내려 나무님이 몸을 씻어요. 살랑 넘기는 책 한 자락은 우리한테 찾아와 마음을 밝히는 노래가 됩니다. 저녁에 저녁노래를 듣습니다. 사락 넘기는 책 두 자락에서 말없이 흐르는 가락을 품고서 길손집으로 갑니다.

ㅅㄴㄹ

《찾을 수 있다면 어떻게든 읽을 겁니다》(어슐러 K.르 귄/이수현 옮김, 황금가지, 2021.1.29.)

《아이에게 배우는 아빠》(이재철, 홍성사, 1995.8.5./2021.1.26.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《쉬운 말이 평화》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.