-

-

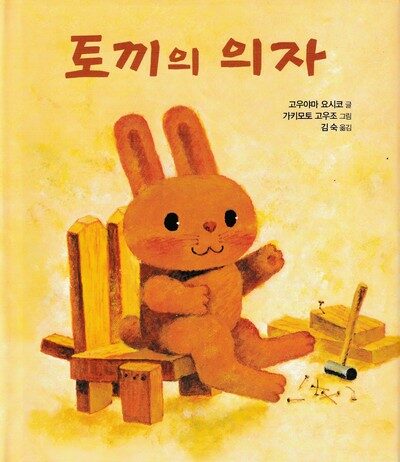

토끼의 의자

고우야마 요시코 글, 가키모토 고우조 그림, 김숙 옮김 / 북뱅크 / 2010년 11월

평점 :

절판

숲노래 푸른그림책/숲노래 푸른책

- 작은 손길은 징검다리

《토끼의 의자》

고우야마 요시코 글

가키모토 고우조 그림

김숙 옮김

북뱅크

2010.11.30.

요새는 어떠한지 모르겠으나, 큰고장 긴걸상 사이에 팔걸이를 일부러 덧댄다는 말을 듣고 한숨이 나왔습니다. 벼슬아치(공무원)는 한뎃잠이(노숙자)가 자꾸 긴걸상에 누워서 자기 때문에 긴걸상에 못 눕도록 팔걸이를 덧댄다고 하더군요. 그런데 긴걸상은 누워서 쉬는 자리가 되기도 해야 합니다. 생각해 봐야지요.

가슴이 답답하거나 아파서 갑자기 길에서 쓰러지는 사람이 있기 마련입니다. 이들을 그냥 맨바닥에 눕히나요? 아니지요. 긴걸상에 옮겨야지요. 갓난쟁이는 바람을 쐬고 햇볕을 머금어야 튼튼히 자랍니다. 그래서 아기 어버이는 으레 아기를 데리고 바람을 쏘입니다. 아기를 업거나 안으며 다닌 어버이라면 다들 알 텐데, 아기만 업거나 안지 않습니다. ‘아기살림’을 잔뜩 거느립니다. 아기는 틈틈이 젖을 물려야 하고 기저귀도 갈아야 합니다. 쉼터에서 아기 기저귀를 갈거나 젖을 물려야 할 적에 긴걸상에 눕히기 마련이에요.

자, 이럴 적에 긴걸상이 긴걸상 아닌 ‘팔걸이 때문에 턱이 있’으면 어쩌나요. 갑자기 아파서 누워야 하는 사람도, 아기랑 어버이도, 몹시 버겁겠지요.

토끼가 작은 의자를 만들었습니다. 토끼가 만들었다는 표시로 의자에 조그만 꼬리를 달았습니다. (2쪽)

그림책 《토끼의 의자》(고우야마 요시코 글·가키모토 고우조 그림/김숙 옮김, 북뱅크, 2010)는 나무질을 좋아하는 토끼가 짠 작은 걸상 하나가 일으킨 자그마한 물결을 들려줍니다. 토끼는 그저 걸상을 짰고, 고갯마루 나무 곁에 문득 놓았어요.

고갯마루를 넘는 숲짐승은 나무 곁에 새로 나타난 걸상을 보면서 저마다 다르게 생각하지만 저마다 똑같이 ‘누려’요. 누가 놓았는지 모르겠지만 이 작은 걸상을, 또 작은 걸상 곁에 있는 바구니를, 또 바구니에 담긴 것을, 다 다르게 ‘누리’면서 다 다르게 ‘나누려’는 마음이 됩니다.

가장 먼저 다가온 건 당나귀. ‘아무나’ 의자를 보더니 당나귀가 말했습니다. “아이쿠, 참 친절한 의자로군그래!” (8쪽)

걷다가 다리를 쉽니다. 몸이 힘들어 다리를 쉽니다. 쉬엄쉬엄 가려고 다리를 쉽니다. 서두르지 않으려고 다리를 쉽니다. 새롭게 기운을 내고 싶어 다리를 쉽니다. 오늘은 이쯤에서 끝내려고 다리를 쉽니다. 아이들이 뛰노는 모습을 지켜보며 다리를 쉽니다. 신나게 뛰어논 아이들도 살짝 땀을 들이려고 다리를 쉽니다.

할머니가 다리를 쉽니다. 아줌마가 다리를 쉽니다. 아이가 다리를 쉽니다. 저마다 다른 삶길을 걸어가면서 느긋하게 쉬고는 씩씩하게 다시 일어섭니다.

차근차근 가는 길입니다. 한 걸음씩 나아가는 길입니다. 때로는 손을 잡고서 걷는 길입니다. 어깨동무를 하면서 나란히 디디는 길이기도 합니다.

등이 가벼워지니 얼마나 좋은지. 나무에 기대니 얼마나 좋은지. 나무 그늘은 또 얼마나 좋은지. 당나귀를 자기도 모르는 새 그만 낮잠에 스르르. (12쪽)

길다란 걸상이 곳곳에 있으면 좋겠습니다. 너른 자리가 이곳저곳에 있으면 좋겠습니다. 마을사람도 나그네도 누구나 누리는 걸상이며 자리가 넉넉히 있으면 좋겠습니다. 걸상하고 자리를 마련한 곳에는 나무가 우람하게 자라서 그늘을 드리우기도 하고, 바람을 가려 주기도 하면 더욱 좋겠어요.

걸상은 등걸이어도 좋습니다. 굵고 큰 나무줄기를 놓아도 걸상 구실을 합니다. 이 걸상은 사람도 쉬고 나비나 새가 앉아서 쉬는 데가 될 만합니다. 바람이 스치고 눈비가 머물고 햇볕이 따사로이 비춥니다.

한켠에 쉼터입니다. 한복판에 쉼마당입니다. 숨을 돌리고, 숨을 고르고, 숨을 가누고, 숨을 폅니다. 이러면서 새롭게 조곤조곤 이야기가 피어나겠지요.

곰은 바구니 속 도토리를 몽땅 먹어치웠습니다. “그런데 빈 바구니만 놔 두자니 다음 사람에게 미안한걸.” (16쪽)

곰은 도토리 대신 꿀이 든 병을 바구니에 넣어 두었습니다. 그런 줄도 모르고 당나귀는 낮잠만 쿨쿨. (18쪽)

서로 징검다리가 되는 길을 보여주는 《토끼의 의자》일 텐데, 대수롭지 않다고 여길 만한 조그마한 마음 한 자락이야말로 대수롭게 어우러지는 상냥한 사랑꽃으로 이어가지 싶습니다. 우리가 살아가는 나라에는 무엇이 있으면 좋을까요? 우리가 지내는 마을에는 무엇을 놓으면 즐거울까요? 우리가 살아가는 보금자리에는 무엇을 갖추면 아름다울까요?

아이들은 어떤 손길로 자랄 적에 사랑스러울까요? 아이들한테 어떤 눈빛을 북돋우면 기쁠까요? 아이들은 어떤 마음을 어른한테서 물려받으며 의젓하고 어질게 자랄까요?

“아, 잘 잤다.” 당나귀가 눈을 비비면서 일어났습니다. 바구니를 들여다본 당나귀는 눈이 휘둥그레졌습니다. “어?” (32쪽)

“어어어? 도토리가 알밤이 됐네. 아하! 도토리가 알밤의 아기였구나.” (34쪽)

눈이 내려 마을을 덮습니다. 눈이 소복히 덮은 마을은 하얗습니다. 함박눈이 내리는 날은 모두 일손을 멈추고서 눈놀이를 할 수 있을까요? 눈이 소복소복 쌓인 곳을 오롯이 어린이 차지로 내주고서 어른들은 버스랑 자동차를 모두 멈출 수 있을까요?

자동차가 부쩍 늘 뿐 아니라 자동차가 줄어들 낌새가 없는 나라에서는 자동차를 댈 자리를 자꾸 늘립니다만, 나무가 자랄 틈이나 아이들이 뛰놀 빈터는 아예 생각조차 안 하기 일쑤입니다. 나무가 자라지 못하고 아이들이 신나게 얼크러질 마을이 없다면, 앞으로 어느 나라이든 무너지리라 생각해요. 숲이 푸르고, 자동차 소리가 아닌 새랑 풀벌레랑 개구리가 노래하는 소리가 가득한 곳일 적에 아름답고 멋진 나라가 되리라 생각합니다.

걸상 하나 짜서 나누는 길에는 돈이 거의 안 들거나 아예 안 듭니다. 즐거이 사랑으로 나아가는 길은 딱히 돈이 안 들어요. 오직 마음을 들이고 사랑을 기울이며 웃음꽃이 피어날 뿐입니다.

ㅅㄴㄹ

#香山美子 #枾本幸造 #どうぞのいす

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.