-

-

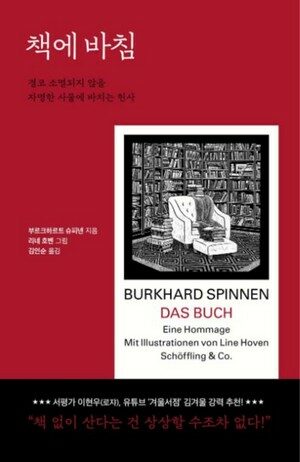

책에 바침 - 결코 소멸되지 않을 자명한 사물에 바치는 헌사

부르크하르트 슈피넨 지음, 리네 호벤 그림, 김인순 옮김 / 쌤앤파커스 / 2020년 2월

평점 :

절판

숲노래 책읽기

인문책시렁 154

《책에 바침》

부르크하르트 슈피넨 글

리네 호벤 그림

김인순 옮김

쌤앤파커스

2020.2.10.

《책에 바침》(부르크하르트 슈피넨 글·리네 호벤 그림/김인순 옮김, 쌤앤파커스, 2020)을 읽으며, 이 책은 책이라는 길을 기리는 꾸러미가 될 수 있을까 하고 고개를 갸웃했습니다. 글님 나름대로 여러 자리 여러 책을 짚어 나가는데, ‘짚는구나’ 싶을 뿐, 책하고 마음으로 이야기를 펴는 데까지는 나아가지 않는구나 싶거든요.

책을 몇 자락 놓은 길손집(게스트하우스)이 제법 있습니다. 길손집에 묵으며 ‘길손집 책시렁’을 둘러볼 적에 ‘나를 사로잡을 만한 책’을 만나기란 참 힘들었습니다. 글님도 이렇게 느끼네 싶어 새삼스러운데, 우리나라뿐 아니라 이웃나라에서도 ‘길손집 책시렁’은 엇비슷하네 싶군요. 길손집이란 곳은 느긋이 오래 지내도록 이끌기보다는 살짝 머물다 떠나도록 하는 곳이기에, 오래 머물지 못하도록 따분하거나 얼른 손을 뗄 만한 책을 두는 마음일까요.

《책에 바침》 첫머리는 1900년으로 접어들 무렵까지 말하고 수레를 널리 쓰던 터전을 대놓고 나무라고 비웃습니다. 요즈음 씽씽이하고 찻길하고 갖가지 살림을 기리거나 높이는데, 1900년 무렵 사람들이 바보스럽고 어리석다고 핀잔하는 이야기에 섬찟합니다. 지난날이나 오늘날이나 저마다 다르게 가꾸는 삶길이요 삶터입니다. 지난날 사람들이 부리던 말이 곳곳에 똥을 누더라도, 이 말똥은 말려서 땔감으로 삼습니다. 말똥은 안 더럽습니다. 씽씽이가 내뿜는 매캐한 방귀야말로 더럽지 않나요?

더 높은 책도, 더 낮은 책도, 더 좋은 책도, 더 나쁜 책도 없겠지요. 때랑 곳에 따라 바라거나 찾는 책이 있을 뿐이겠지요. 다만, 이름값에 매인 책이 있고, 장삿속에 빠져든 책이 있고, 벼슬자리를 노리는 책이 있고, 나라에 빌붙어 떡고물을 바라는 책이 있습니다. 눈속임이나 거짓말로 뒤덮는다든지, 이웃한테서 훔친 이야기를 슬쩍 끼워넣은 책이 있습니다.

《책에 바침》은 ‘덩이가 된 꾸러미’인 책은 여러모로 짚으려 하면서, 정작 ‘종이꾸러미가 된 나무하고 숲’은 거의 못 짚거나 안 짚습니다. 숲이 없이 책이 태어날 길이란 없고, 책이라는 이야기꾸러미를 읽으면서 삶과 넋을 살찌우는 사람이 나아갈 길이란 슬기롭게 살림을 사랑하는 생각길일 텐데, 책 곁에서 숲을 헤아리지 못하는 대목도 허전합니다.

나무가 자라고 우거지고 풀밭이 퍼지고 들짐승이며 새가 노닐기에, 이 별은 푸르게 빛나면서 사람은 이 곁에서 숨을 쉽니다. 우람하게 퍼진 숲이 있기에, 사람은 나무 몇 그루를 얻어 집을 짓고 세간을 짜고 종이를 얻어 글을 쓰고 책을 묶습니다. 나무하고 숲을 새삼스레 헤아리면서 사랑하는 착하고 참한 마음빛을 가꾸는 길동무가 될 책이라고 생각합니다. 이 대목을 놓친다면 “책에 바침”이라는 말은 쳇바퀴에 갇힌 말잔치(이론·탁상공론)이지 싶습니다.

ㅅㄴㄹ

그러나 오늘날 우리는 1900년경의 사람들이 말에게 품었던 신뢰와 믿음에 대해 비죽이 웃게 된다. 그 신뢰와 믿음이 옳은 게 아니었기 때문이다. (17쪽)

나는 그 책을 얼마나 애지중지했던가! 그 책을 읽는 것은 일종의 엄숙한 예배를 드리는 것과도 같았다. (67쪽)

나는 한 번도 그런 게스트하우스 도서관에서 읽은 책들에 매료된 적이 없음을 인정한다. 그러나 그런 책들은 겸손함을 길러 준다. 그 책들은 이렇게 말하는 듯하다. “이보게 작가 양반, 하늘과 땅 사이에는 당신이 당신의 세계 속에서 꿈꿨던 것보다 훨씬 더 많은 책들이 있다네.” (100쪽)

제후들의 통치가 막을 내림과 동시에 개인적으로 소장했던 많은 책들이 공공도서관으로 이관되었다. (139쪽)