-

-

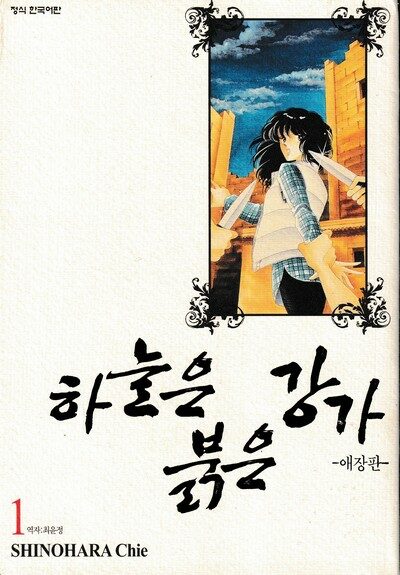

하늘은 붉은 강가 1 - 애장판

시노하라 치에 글.그림 / 학산문화사(만화) / 2010년 1월

평점 :

#天は赤い河のほとり #篠原千絵

숲노래 푸른책

별빛이 없이 달빛만 있는 서울이라면

《하늘은 붉은 강가 1》

시노하라 치에

최윤정 옮김

학산문화사

2010.1.25.

별을 바라보는 사람은 별을 생각합니다. 달을 바라보는 사람은 달을 생각하지요. 꽃을 바라본다면 꽃을 생각할 테고, 책을 바라본다면 책을 생각하기 마련입니다. 이와 매한가지이니, 아파트를 바라보는 사람은 아파트를 생각하고, 자동차를 바라보는 사람은 자동차를 생각해요.

대학입시를 바라본다면 대학입시를 생각할 테고, 대통령을 바라본다면 대통령을 생각하겠지요. 골목집을 바라보면 골목집을 생각하며, 나무를 바라보면 나무를 생각합니다. 우리 삶은 스스로 무엇을 바라보느냐로 갈리고, ‘무엇을 바라보는 자리’에 있으면서 ‘무엇을 생각으로 품어 마음을 지으려 하느냐’로 더 갈립니다.

‘하지만 정말, 입시 공부에서도 해방되고, 히무로하고도, 우후훗. 천벌 한두 개쯤이야 하나도 안 무서워.’ (11쪽)

무엇을 보든 좋거나 나쁘지 않습니다. 그저 무엇을 볼 뿐입니다. 오늘날 이 나라는 거의 서울에 쏠립니다. 이제 경기도가 서울사람을 넘어선다지만, 경기라는 고장은 거의 서울바라기 얼개예요. 부산이나 대구처럼 큰고장조차 그 고장이 스스로 서려는 얼개라기보다는 서울바라기로 기울곤 합니다.

부산조차 “서울로 올라간다”고 말하며, “부산으로 내려간다”고 말하지요. 이 말씨란 바로 우리 마음입니다. 그저 서울에 가고 부산으로 가는 삶이 아니라, ‘서울로 가야 높’고 ‘서울에서 나가면 낮’다는 생각을 말씨에 고스란히 담아서 삶을 이루는 얼거리입니다.

‘사용한 능력은 같은 신관밖에 못 없앤다고? 그럼 그 기분 나쁜 황비만이 날 일본으로 돌려보낼 수 있다는 거잖아. 가까이 가면 틀림없이 위험할 테고, 제일 접근하기 싫은 사람인데. 돌아가기 위해선 싫어도 다시 한 번 황비를 만나야만 해.’ (98∼99쪽)

서울에서 만난 여러 이웃님이 “고흥은 시골이라 달이 밝겠네요?” 하고 물어보십니다. “저는 달을 안 봐요. 별을 봅니다. 서울에 볼일 보러 올 적에도 달이 아닌 별빛을 어림해요.” “서울에서는 별이 안 보여서 달을 보는데, 그러고 보니 서울에 살며 별을 본다는 생각을 안 해 봤네요.” “비록 전깃불하고 달빛이 밝은 듯하지만, 우리가 마음을 기울여서 밤하늘을 바라보면 서울에서도 별빛을 얼마든지 찾아낼 수 있어요. 그리고 눈에 안 보이는 듯하지만 서울에도 틀림없이 별이 있어요.”

달하고 별을 둘러싼 이야기를 새삼스레 떠올리며 《하늘은 붉은 강가 1》(시노하라 치에/최윤정 옮김, 학산문화사, 2010)를 읽었습니다. ‘고등학교 입시’를 마친 아이가 갑자기 ‘기원전 14세기’로 끌려가서 뜻밖이자 뜬구름을 잡는 듯한 일에 휘말리는 줄거리를 다룹니다. 얼추 3000해 남짓 가로지르는 삶인 셈인데, 만화이니 그리는 이야기라고만 여길 수는 없습니다. 우리는 언제나 때하고 곳을 가로지를 수 있고, 꿈이며 삶에서 숱하게 가로지른다고 할 만해요.

다만, 때랑 곳을 가로지를 적에 늘 되새겨야겠지요. 어디에서 무엇을 하고 싶은지, 언제 어떤 꿈을 삶으로 옮겨 이루고 싶은지, 스스로 어떤 숨결로 피어나는 사람으로 서고 싶은지, 하나하나 생각할 노릇입니다.

“무슨 소리예요! 신분이란 건 윗사람이 아랫사람을 지키기 위해 있는 것 아닌가요? 권력이 있다면 이런 때 쓰지 않고 언제 쓰나요?” (124쪽)

낮에도 별이 있습니다. 햇빛이 우리 별에 훨씬 가까워 다른 별빛이 햇빛에 가린다고 하더라도, 낮이고 밤에고 온누리 뭇별은 이 별로 빛을 쏘아보냅니다. 우리가 마주하는 달빛은 달이 내는 빛이 아닙니다. 이와 달리 우리가 보는 별빛은 모두 별이 내는 빛이에요.

서울을 비롯한 큰고장에서는 매캐한 하늘에서 전깃불빛 탓에 별빛을 보기 어렵다면, 이리하여 달빛만 바라본다면, ‘있는 빛’이 아닌 ‘튕긴 빛’인 ‘정작 있지 않다고 할 만한 빛’에 휘둘리는 눈길이리라 느낍니다. 바라보는 대로 생각하고, 생각하는 대로 살아가는 우리 하루라면, ‘있는 빛’을 볼 줄 모르면서 생각조차 못하는 나날로 흐를 적에는, 남이 시키는 대로 휩쓸리기 좋겠지요. 이를테면 나라에서 시키거나 언론에서 흘리거나 학교에서 다루는 이야기에서 맴도는 몸짓이 됩니다.

‘목숨을 구해 줘서 고맙다고? 난 아무것도 한 게 없어. 나야말로 이런 일에 끌어들이고, 몇 번이고 도움을 받고…….’ (185쪽)

“진정됐나? 나는 티토를 포기한 게 아냐. 신분의 상하에 관계없이 생명은 똑같이 존중해야 한다. 그걸 잊는다면 나도 황비와 다를 바가 없어져.” (201쪽)

참길을 밝히는 글이 있다면, 거짓길을 퍼뜨리는 글이 있습니다. 참길을 보여주고 나누려는 책이 있다면, 거짓길을 보여주고 퍼뜨리려는 책이 있습니다. 정치하고 신문·방송도 매한가지입니다. 우리는 무엇을 볼까요? 우리는 무엇을 못 볼까요? 우리는 무엇을 생각하나요? 우리는 무엇을 이야기하나요?

돈·이름·힘을 거머쥔 이들은 사람들이 깨어나기를 바라지 않습니다. 돈·이름·힘을 거머쥔 이, 다시 말하자면 ‘부자·지식인·권력자’는 사람들이 참빛을 못 보거나 안 보면서 참생각을 안 하거나 못 하는 길로 나아가기를 바랍니다. 이들은 언제나 전문가 얼굴로 나서려 합니다. 이들은 언제나 전문용어, 그러니까 딱딱하고 어려운 말씨로 사람들을 길들이거나 가르치거나 이끌려고 합니다. 지난날 ‘부자·지식인·권력자’가 한문을 썼고, 일제강점기에 일본말을 쓰다가, 해방 뒤에 일본 한자말을 그대로 살린 채 영어를 끼워맞춘 얼거리를 읽어내지 않는다면, 우리는 앞으로도 깨어나지 못합니다. 말 한 마디하고 글 한 줄에까지 꿍꿍이가 깃든 줄 헤아리지 않는다면, 우리는 별빛 아닌 달빛만 바라보면서 바보스레 휩쓸리기 딱 좋습니다.

달빛은 허울이거든요. 달빛은 눈속임이거든요. 달빛은 참길이 아니거든요. ‘달’은 “딸린(달린) 돌덩이”를 가리키는 오랜 이름입니다. 해에 매달리고 지구한테 매달린 돌덩이가 ‘달’입니다. 사람을 비롯한 뭇숨결이 어우러진 푸른별이 푸르게 내는 빛을 느끼고, 해를 비롯한 온누리 뭇별이 저마다 밝히는 빛을 헤아릴 적에, 우리는 비로소 스스로 깨어나리라 봅니다.

“세상엔 미녀가 별의 수만큼 많으니 결정하기가 참으로 힘이 듭니다.” (80쪽)

“이대로 돌아가도 끝이 아닌걸요. 틀림없이 이 일이 머리에서 떠나질 않아서 원래대로 사는 건 불가능할 거예요.” (241쪽)

만화책 《하늘은 붉은 강가》에 나오는 아이는 ‘열여섯’이란 나이로 일본이란 나라에서 고등학교 입시를 마친 그날 그곳으로 돌아갈 길을 찾아낼까요? 아니면 ‘기원전 14세기’라고 오늘날 일컫는, 그리고 그날 그곳 사람으로서는 ‘오늘’을 살아가는 그자리에서 새롭게 삶을 짓는 길을 뚜벅뚜벅 걸어갈까요?

우리가 우리 스스로이기를 내버리면 “딸린 돌덩이”인 ‘달’이 되어 아무 빛이 없이 맴돌고 맙니다. 내내 맴돌기만 하면서 맴도는 줄도 모르겠지요. 우리가 우리 스스로이기를 바라면서 생각을 세우고 꿈을 지으면 “스스로 빛나는 터”인 ‘별’이 되어 저마다 다르면서 새롭게 빛나겠지요. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.

[책숲마실 파는곳] https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=16683120