-

-

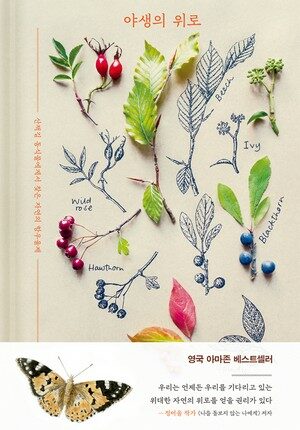

야생의 위로 - 산책길 동식물에게서 찾은 자연의 항우울제

에마 미첼 지음, 신소희 옮김 / 심심 / 2020년 3월

평점 :

숲노래 책읽기

책으로 삶읽기 628

《야생의 위로》

에마 미첼

신소희 옮김

푸른숲

2020.3.20.

어릴 때 할머니 집 근처 산울타리 아래 쭈그리고 앉아 블루벨 꽃봉오리와 산사나무 이파리, 병꽃풀의 뾰족한 가시와 갈퀴덩굴 어린잎을 쳐다보던 것이 기억난다. (15쪽)

며칠 뒤 나는 방과후 활동을 마친 막내딸을 데려오려고 이웃 마을로 차를 몬다. 동네 농산물 가게 옆에 한 줄로 늘어선 어린 피나무를 지나치는데 가면올빼미 한 마리가 나뭇가지에 앉아 풀밭을 내려다보고 있다. (96∼97쪽)

11번 국도로 차를 몬다. 그곳에는 다리가 여럿 있다. 머릿속에 다리를 찾아가자는 생각만이 요란하게 울려댄다. ‘어느 다리가 가장 좋을까?’, ‘어느 다리가 가장 높고 효율적일까?’ 불쾌하고 끔직한 소음이 퍼져나간다. (135쪽)

나 자신에게 주는 선물로 예쁜 새모이 보관소를 산다. (146쪽)

《야생의 위로》(에마 미첼/신소희 옮김, 푸른숲, 2020)는 “The Wild Remedy”란 이름으로 나온 책. 영어 ‘와일드’를 ‘들’이나 ‘숲’으로 옮길 줄 아는 사람을 거의 못 본다. 다들 영어사전에 나오는 대로 ‘야생’을 쓴다. 책 첫자락에 실은 치킴글 첫 줄이 “우울증이 무서운 이유는 우울한 감정 그 자체보다 압도적인 자기혐오와 비판을 동반한다는 데 있다(7쪽).”이다. 무슨 소리일까? 무늬는 한글이되 알맹이는 알쏭하다. 사람들은 이 말을 알아들을까? 알아듣고서 책을 읽을까? 이런 말로 서로 생각을 주고받을까? 첫자락 첫 줄을 “슬프면 슬픔보다 스스로 깎아내려서 끔찍하다”로 고쳐 놓는다. 들빛이 마음을 달래고 몸을 부드러이 어루만져 준다는 줄거리를 다루는구나 싶은 책이면서도, 글쓴이는 내내 자동차를 몰면서 찻길을 가로지른다. 자동차를 몰면서도 멧새 몸짓을 지켜보고 바람이 나무를 스치는 노래를 들을 수 있겠지. 우리가 귀를 기울일 줄 안다면 빠른길 한복판에서도 숲 한복판 둥우리에서 갓 깨어난 새끼 새가 어미 새를 부르는 가녀리면서 사랑스러운 가락을 들을 수 있다. 책을 덮을 때까지 고개를 갸우뚱했다. 들이나 숲에서 어떻게 마음을 달랬다고 하는지 잘 모르겠다. 아마 이 책을 장만해서 읽을 시골사람은 드물지 않을까? 시골사람이라면 종이책을 내려놓고 호미를 손에 쥐고서 밭자락에 쭈그려앉겠지. 숲사람이라면 가벼운 차림으로 나무를 타고 오르며 구름물결을 내다보겠지. 서울사람한테 이 책이 어느 만큼 들빛이나 숲바람 이야기를 들려줄 수 있겠거니 싶으면서도, 옮김말이 하나같이 너무 서울스럽다. 들을 이야기하는 책이라면 말씨에 들빛이 감돌도록 하면 안 될까? 무엇보다 글쓴이가 너무 자동차를 몰아대기만 하는구나 싶다. 자동차를 버리고서 맨손에 맨발에 맨몸으로 들이며 숲을 마주한다면, 사진찍기를 안 해도 좋으니, 그저 오롯이 들바람을 먹고 들풀을 손바닥으로 쓰다듬으면서 하루를 누린다면, 이 책에 흐르는 글이 모두 달랐겠구나 싶다. ㅅㄴㄹ