-

-

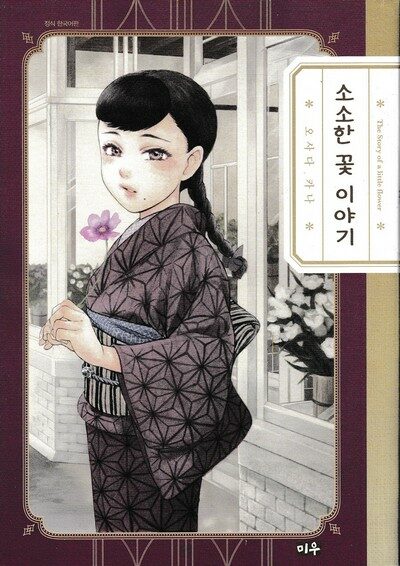

소소한 꽃 이야기

오사다 카나 지음 / 미우(대원씨아이) / 2020년 1월

평점 :

품절

#長田佳奈 #つれづれ花譚

숲노래 푸른책/숲노래 만화책

- 들꽃 닮은 사람한테서는 들빛

《소소한 꽃 이야기》

오사다 카나

오경화 옮김

미우

2020.1.31

인천에서 나고 자랐습니다만, 어린 날에는 골목마을에 핀 꽃을 눈여겨보지 못했습니다. 어린 날에는 노느라 바빴어요. 어린 날에는 인천에서만 살기에 다른 고장을 거의 몰랐어요. 곁에 있는 부천이나 서울뿐 아니라 부산이나 대구나 광주나 대전은 모두 머나먼 곳입니다. 동무가 사는 안산에 이따금 나들이를 다녀오는데, 자동차가 가득한 큰길이 아닌, 자동차가 거의 없는 조용한 골목마을은 참 포근하구나 싶더군요. 조그마한 골목집이어도 그 작은 마당 한켠에 나무를 심어서 가꿔요. 나무 곁에는 풀꽃이 돋고, 담벼락 귀퉁이나 골목 구석에는 어김없이 손가락만큼 작은 들꽃이 있기 마련이더군요.

“그치만, 좋은 걸 어떡해.” (10쪽)

‘또 만났으면 좋겠다.’ (34쪽)

들꽃한테서는 들빛을 봅니다. 들꽃한테서는 들내음을 맡습니다. 들꽃한테서는 들넋을 마주합니다. 아무렴, 들바람을 먹을 테니까요. 숲꽃한테서는 어떤 빛이며 내음이며 넋을 느낄까요? 골목꽃한테서는 어떤 빛이며 내음이며 넋이 퍼질까요?

서울이라면 서울꽃이겠지요. 시골이라면 시골꽃이에요. 저마다 다른 고을처럼 저마다 다른 사람이 저마다 다르게 피어나고 자라나며 살아갑니다. 우리는 서로 어떤 꽃빛이라고 여기면서 바라볼까요?

“지금은 고로코롬 자전거로 농가까지 안 가도 시장에 다 모여 있어 세상 편리하고 좋아졌슈.” “그러게요. 하지만 그건 그것대로 재미있어서 난 좋았어요. 또 가고 싶네요. 자전거 짐칸에 올라타 꽃 떼러.” “이러지 마셔유.” (24쪽)

작은 꽃, 또는 수수한 꽃, 때로는 조촐한 꽃, 문득문득 앙증맞은 꽃, 새삼스레 귀여운 꽃이 하나둘 나오는 《소소한 꽃 이야기》(오사다 카나/오경화 옮김, 미우, 2020)입니다. 어디에서나 볼 만한 꽃을 다루고, 누구나 보았음직한 꽃을 들려주며, 다같이 노래할 꽃을 속삭입니다.

가난한 살림이라면 밥이 먼저라고 할 수 있습니다. 그러나 밥이란 무엇일까요? 밥으로 짓는 쌀이란 볍씨요, 볍씨란 벼꽃이 맺은 열매입니다. 그릇에 담아서 누리는 밥 한 그릇이란 ‘벼꽃이 낳은 열매’예요. 빵을 구워서 먹는다면 밀가루로 반죽을 할 텐데, 밀가루란 밀알을 빻아서 얻습니다. 밀알이란 밀꽃이 낳은 열매입니다.

밥을 먹어도 꽃이요, 빵을 먹어도 꽃이에요. 밥 한 그릇을 나누는 사이란 꽃 한 다발을 함께하는 살림입니다. 벼꽃이건 들꽃이건 숲꽃이건, 모두 우리를 살찌우는 숨결이자 빛이에요.

“괭이밥! 하츠코는 튀김이 좋아!” “안 돼, 안 돼. 기름 아까워. 데쳐서 무침 해먹을 거야.” “무침?” (55쪽)

몸을 살찌우는 밥이 있다면, 마음을 살찌우는 말이 있습니다. 즐겁게 주고받는 말로 마음을 살찌우지요. 기쁘게 생각해서 나누는 말로 마음을 북돋아요. 마음에도 없는 말에는 아무런 기운이 없어요. 어떤 빛도 안 흐르니 아무런 기운이 없을 만해요. 빛이 흐르는 말을 마음에 얹으면서 오순도순 아름다이 피어나는 삶이고, 빛이 감도는 말을 서로 이야기꽃으로 가꾸면서 사랑스레 깨어나는 하루입니다.

‘이 지강금은 옛날에 딸에게 사준 것이다. 병으로 자리보전하고 있는 생활이 조금이나마 밝아졌으면 하고. 딸은 항상 나더러 연주해 달라고 졸라댔다. 몇 개 되지도 않는 딸의 부탁이 하도 기뻐서 나는 핸들을 돌렸다. 물리도록 들었을 〈벚꽃〉을 딸은 매번 처음 듣는 듯한 표정으로 들어 주었다. 위로받은 것은 오히려 언제나 내 쪽이었다.’ (89쪽)

겨울이 저물려는 즈음 봄까지꽃이며 제비꽃이 보랏빛으로 맑습니다. 이윽고 민들레에 냉이에 잣나물에 하얗게 들판을 덮으면서 눈송이마냥 고운 빛이 들에 그득합니다. 봄꽃이란 봄을 노래하는 빛살이에요.

여름으로 접어들 즈음 딸기꽃에 이은 찔레꽃이 곱고, 곁에서 감꽃이 말갛습니다. 풀빛을 담은 뽕꽃은 그대로 검붉은 오디로 거듭나고, 쑥잎더러 모싯잎더러 갓잎더러 갯기름나물잎더러 푸르게 이 바람을 춤추자고 속살거려요.

가만히 눈여겨본다면 느티나무가 맺는 느티꽃이며 초피나무가 맺는 초피꽃은 잎빛하고 다른 풀빛인 줄 알아차립니다. 가을날 줄줄이 매다는 모시꽃도 모시잎하고 다르면서 해맑은 풀빛입니다.

적잖은 들꽃은 흰빛도 붉은빛도 노란빛도 보랏빛도 아닌 풀빛입니다. 잎처럼 꽃도 푸르면서 숱한 풀벌레를 풀밭에 품어요. 푸르게 품는 풀빛은 푸르게 일렁이는 푸른물결입니다. 이 푸른물결은 무더운 여름에 상큼하면서 즐거운 빛줄기를 나누어 줍니다.

“스짱이 처음으로 꽃집에서 산 나팔꽃. 꽃이 마지막 하나만 남자 스짱이 울먹울먹거려 압화로 만들어 줬잖아.” “울먹울먹거린 적 없거든?” “옛날의 스짱은 울보에다 귀여웠는데.” “안 울먹거렸다고.” (107쪽)

우리는 어떤 꽃일까요. 우리들 사람은 어떤 꽃님인가요. 어린이로 자라나는 동안 어떤 꽃망울로 꿈을 품었는가요. 어른이란 자리에 서면서 어떤 꽃봉오리로 이웃하고 어깨동무를 하는 나날일까요.

네가 꽃이고 내가 꽃입니다. 네가 꽃빛이고 내가 꽃빛이에요. 다 다른 들에 다 다른 들풀이 다 다른 들꽃이 되어 들바람을 머금습니다. 바다에서 피어난 구름에 멧골을 덮으면서 빗물을 뿌리면, 이 빗물은 골골샅샅 스며들어 샘물이 되지요. 샘물은 냇물로 뻗으며 들풀을 적시고 온갖 나무를 어루만집니다. 그리고 천천히 넓게 모인 냇물은 갯벌을 지나 바다로 다시 돌아가지요.

빗방울이란 모습으로 바다부터 바다까지 흐르는 길인데, 이동안 하늘빛을 헤아리고 풀빛을 마주하면서 한결 새롭게 이야기를 누리면서 이 별을 푸르게 밝히는 셈이로구나 싶어요. 이 삶길에서 사람은 저마다 어떤 빛님이 되어 무슨 이야기를 지을까요?

“우리 집에는 왜 산타클로스가 안 와?” “그건 할미도 잘 모른단다.” “할머니도 산타클로스가 오면 좋겠지?” “산타클로라.” “산타클로스라니까. 크리스마스는 산타클로스 외에도 집을 예쁘게 꾸며놓기도 하는데 되게 재미있어 보여.” (115쪽)

“つれづれ花譚”이란 이름으로 나온 만화책은 수수한 꽃이면서 조촐한 꽃일 테고 가만가만 꽃이면서 차근차근 꽃입니다. 한 발짝씩 꽃걸음이요, 두 몸짓에는 꽃손길입니다. 아무리 고된 살림이어도 우리 눈길은 꽃밭으로 갑니다. 아무리 힘든 삶이라 해도 우리 눈망울은 꽃송이를 쓰다듬으려고 둘레를 헤아립니다.

마음에 꽃이 핍니다. 마음이 꽃밭이 됩니다. 보금자리를 꽃누리로 일굽니다. 마을마다 꽃내음이 물씬 퍼집니다. 자, 고개를 들어 하늘을 봐요. 자, 땅바닥에 가볍게 앉아 풀씨가 깨어나려고 기지개를 켜는 소리를 들어요. 마음을 틔우면 언제나 씩씩하고 다부지면서 듬직하고 곱게 꽃길을 나아가는 사람이 됩니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.