숲노래 책숲마실

마실빛이 낳은 새길 (2020.6.25.)

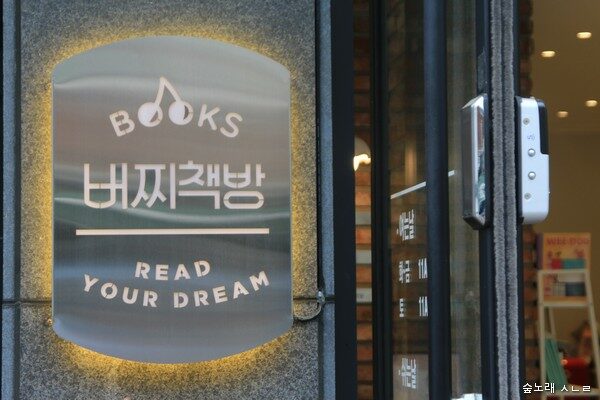

― 대전 〈버찌책방〉

제 등짐은 어릴 적부터 컸습니다. 1982년부터 1987년까지 다닌 국민학교에는 책칸이나 짐칸이 따로 없으니 누구나 모든 교과서하고 공책을 날마다 이고 지고 다녔어요. 그때에는 교과서·공책뿐 아니라 숙제도 많고 폐품도 으레 학교에 바쳐야 했습니다. 그무렵 어린이는 어린이라기보다 ‘어린 짐꾼’이었습니다. 중·고등학교를 다닐 무렵에는 배울 갈래가 잔뜩 늘었고 참고서에다가 문제집에다가 사전까지 늘 짊어집니다. 등짐 하나로는 모자라 둘을 챙겨야 하던 판입니다. 학교를 마친 뒤에는 신문을 돌리느라 이 몸이 쉴 겨를이 없습니다. 손잡이가 휘청할 만큼 신문을 자전거 앞뒤에 싣고서 달렸고, 일을 마친 다음에는 헌책집을 다니면서 다시금 종이짐을 한가득 꾸리며 살았습니다. “뭐 하는 분이세요?” 하고 묻는 분이 많아서 빙긋 웃으면 “멧골 다녀오셨어요?”나 “여행 다니세요?” 하고 더 묻습니다. 다시 빙그레 웃으며 “사전을 씁니다. 우리말사전, 또는 한국말사전, 또는 배달말사전을 쓰지요. 제 등짐이나 끌짐에는 모두 책을 담았습니다.” 하고 대꾸합니다.

따로 여행을 다니지 않기에 ‘여행에서 얻는 느낌’이 무엇인지 모릅니다. 다만 초·중·고등학교를 다니던 때에는 ‘이 깜깜한 나라에 앞날이 있을까’ 하고 물었고, 신문을 돌리던 즈음에는 ‘이 메마른 땅에 꽃이 필까’ 하고 물었으며, 아이를 낳아 살림을 꾸리는 오늘은 ‘이 매캐한 마을에 숲을 심자’ 하고 되새깁니다.

사전이라는 책을 씁니다만, 제가 쓰는 글로 엮는 사전은 “아이하고 뛰놀고 날아다니고 노래하고 춤추고 웃고 떠들면서 소꿉잔치 벌이는 동안 스스로 길어올리거나 짓거나 찾아내는 사랑이라고 하는 빛살을 이야기로 여미는 꾸러미”가 되기를 바랍니다. 책마실을 다니는 길에는 늘 이 대목만 생각합니다.

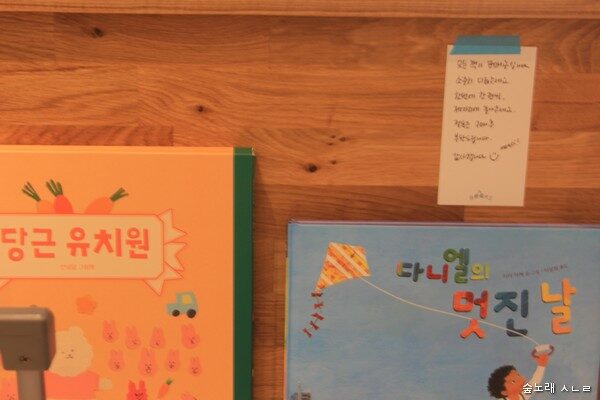

대전 기스락에 깃든 〈버찌책방〉은 냇물 하나 건너면 〈책방 채움〉을 만날 만큼 서로 가깝습니다. 더구나 두 책집이 문을 연 때도 비슷하답니다. 살구도 오얏도 복숭아도 딸기도 오디도 아닌 버찌가 맺는 책집인데요, ‘버찌’란 열매를 마주할 적에는 《버찌가 익을 무렵》을 쓴 옛어른이 떠오릅니다. 배고픈 멧골아이가 학교 한켠에 자라는 벚나무에 맺는 버찌로 배를 채우려다가 교장샘한테 들켜 꾸중 듣는 모습을 보고는, 아이들을 불러서 벚나무에 타고 올라 “얘들아, 너희 마음껏 나무를 타고서 이 열매를 누리렴. 이 열매는 새랑 너희 몫이란다.” 하고 노래한 옛어른. 〈버찌책방〉은 책으로 싱그러운 들내음을 나누는 들꽃다운 자리일 테지요.

《머나먼 여행》(에런 베커, 웅진주니어, 2014)

《혁명노트》(김규항, 알마, 2020)

《여자에게 여행이 필요할 때》(조예은, 카시오페아, 2016)

《말도 안 돼!》(미셸 마켈 글·낸시 카펜터 그림/허은미 옮김, 산하, 2017)

《출근길에 썼습니다》(돌고래, 버찌책방, 2020)

― 대전 〈버찌책방〉

대전 유성구 지족로349번길 48-7

http://instagram.com/cherrybooks_2019

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.