-

-

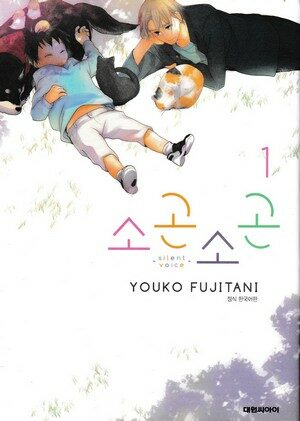

소곤소곤 1 - silent voice

후지타니 요코 지음 / 대원씨아이(만화) / 2016년 8월

평점 :

품절

숲노래 푸른책/숲노래만화책

- 바람이 외치는 소리를

《소곤소곤 1》

후지타니 요코

장혜영 옮김

대원씨아이

2016.8.15.

누구나 스스로 살아가는 곳에서 흐르는 소리를 듣습니다. 이곳에서는 이 소리를 듣고, 저곳에서는 저 소리를 듣습니다. 곳곳은 다 다른 소리인 터라, 그저 다를 뿐, 낫거나 떨어지는 소리란 없습니다. 바다를 품는 마을에서 나고 자란다면 바닷소리를 품겠지요. 숲을 안는 마을에서 나고 자란다면 숲소리를 안겠지요. 아파트가 빼곡한 곳에서 나고 자란다면 아파트 소리를 품어요. 자동차가 끝없이 달리는 데에서 나고 자란다면 자동차가 울리는 소리를 품고요.

“동물이나 물건의 목소리가 들리지? 그럼 금방 찾을 수 있을 거야.일단 그걸 마지막으로 본 게 어디인지 기억해?” “어, 그게, 어제 아침에 가방 안에 넣었어.” “그럼 가방한테 물어봐.” (36∼37쪽)

요즈음은 시골에서 나고 자라는 아이가 매우 적습니다. 놀러갈 적을 빼고는 시골을 마주할 일이 없을 뿐더러, 시골에 동무나 이웃이 있는 어린이도 없다시피 합니다. 시골 아이도 적지만 ‘시골동무를 둔 어린이’도 없다시피 한 셈입니다.

시골에서 나고 자라면서 들이며 숲이며 바다이며 냇물에서 뛰어놀던 아이들은 으레 새소리를 흉내내었습니다. 숲짐승이나 집짐승이 내는 울음소리도 잘 따라할 뿐 아니라, 어떤 마음을 드러내는가를 환히 읽었어요. 바닷마을 아이는 바다에서 헤엄치는 바다벗이 어떤 마음인가도 또렷이 읽었지요.

오늘날 큰고장 어린이는 어떤 소리를 들으면서 어떤 숨결을 읽을까요? 손쉽게 닿는 자리에 넘치는 기계가 퍼뜨리는 소리를 들으면서 ‘기계이니까 딱히 마음은 없다’고, ‘기계한테서 무슨 숨결이 있겠느냐’고 여기면서 자라지는 않을까요?

‘어릴 적에는 많은 것들의 목소리에 둘러싸여 살았다. 어떤 목소리였는지 지금은 생각도 안 나지만.’ (47쪽)

‘이것이 이 집의 일상? 이걸 아무렇지도 않게 받아들이는 부모? 말도 안 돼.’ (57쪽)

몸에 달린 눈으로만 바라보지 않듯, 몸에 달린 귀로만 듣지 않습니다. 마음눈이 있듯 마음귀가 있어요. 만화책 《소곤소곤 1》(후지타니 요코/장혜영 옮김, 대원씨아이, 2016)는 바로 마음귀 이야기를 다룹니다. 여섯걸음에 걸쳐 조금씩 이야기를 펴는 이 만화책에는 어릴 적에 마음귀로 마음말을 스스럼없이 펴다가 둘레에서는 아무도 마음귀가 없어 마음말을 듣지 못하는 줄 깨닫고는 마음을 닫은 채 고등학생이 된 푸름이가 나옵니다. 이 푸름이 둘레에 ‘마음귀로 마음말을 스스럼없이 듣는 어린이’가 나타나고요.

열 살쯤 터울이 진 푸름이하고 어린이가 동무로 사귀면서 저마다 어떻게 마음을 밝히면서 스스로 거듭나고 둘레에 새롭게 마음꽃을 피울 수 있는가를 다룹니다. 입으로 터뜨려야 알아듣는 마음이 있다면, 입으로 터뜨리지 않고도 낯빛으로 알아듣는 마음이 있어요. 낯빛에 드러나지 않아도 온몸으로 풍기는 마음이 있고요.

‘다이치만큼 물건과 대화할 수 있었다면, 엄마가 치구사 아줌마만큼 거짓말이 능숙했다면, 난 뭔가 달라졌을까.’ (64쪽)

지난 몇 해 동안 바람이 속삭이는 소리를 들었습니다. 2019년까지 바람은 우리한테 ‘왜 이렇게 나를 꺼리거나 싫어하니? 나를 꺼리거나 싫어한다면 찾아가고 싶지 않아.’ 하고 속삭이더군요. 돌개바람이 몇 해 동안 얼씬을 않았어요. 여름은 바람 없이 후끈후끈했습니다. 겨울은 바람 없이 포근했어요.

2020년으로 접어들어 바람은 새삼스레 ‘이제 숨통을 좀 트겠어. 그동안 하늘에 걸거치는 것이 잔뜩 있더니 이제는 걸거치는 것이 잔뜩 사라졌더라. 마음껏 춤추면서 여태 하늘에 쌓인 먼지를 좀 쓸어내야겠어.’ 하고 외칩니다.

바람이 쓸고 간 자리는 그지없이 깔끔합니다. 어느 누구도 바람처럼 하늘을 맑게 쓸지 않아요. 아니, 오늘날 어느 누구도 바람처럼 하늘을 환하게 쓸어야겠다고 생각하지 않아요. 그냥 비행기를 타고, 그냥 자가용을 몰고, 그냥 기름을 태우고, 그냥그냥 이것저것 쓰고 버리는 살림을 잇습니다.

“그럼 형도 내 기분은 몰라?” “알 때도 있어.” ‘만져서 확인하지 않아도 기뻐 보이는 얼굴, 즐거워 보이는 얼굴이 드러나니까. 왜 지금 쓸쓸하면서도 기뻐 보이는지.’ (90∼91쪽)

‘이렇게 다 내보여도 되는 건가? 다이치는 내 목소리가 안 들린다고 했는데. 나만? 내가 들려주지 않으려고 닫고 있는 건가? 다이치의 세계는 이토록 거짓이 없는데, 나만 자신을 지키느라 필사적으로…….’ (134쪽)

바람은 수다쟁이입니다. 바람이 부는 날 눈을 감고서 바람수다에 귀를 기울여 봐요. 이 지구라는 별을 샅샅이 훑으면서 보고 들은 이야기를 잔뜩 들려주거든요. 우리가 마음귀를 열고서 바람수다를 들을 줄 안다면, 굳이 비행기를 타고 이 나라 저 나라로 찾아가지 않더라도 이웃나라 살림살이를 귀여겨들을 만합니다. 우리가 마음눈을 뜨고서 ‘바람이 보여주는 여러 나라 모습’을 들여다볼 줄 안다면, 따로 책이나 누리그물이 없더라도 온누리 이웃사람을 만나거나 사귈 만합니다.

“나무나 땅은 굉장히 조용해. 그러고 보니까 물이랑 공기도. 아주 큰 덩어리, 에너지에는 감정 같은 게 없는 걸까.” (127쪽)

모든 새는 바람을 타고 납니다. 바람을 거스른다면 어느 새도 날아오르지 못합니다. 모든 새는 바람이 들려주는 수다에 귀를 기울입니다. 바람수다를 듣지 않는 새는 그만 목숨을 잃거나 길을 헤매기 쉬워요.

예부터 사람들은 스스로 바람을 읽었어요. 바람결을 읽고, 바람빛을 읽지요. 때로는 ‘바람을 읽는 새’를 지켜보면서 ‘바람을 읽는 새’를 거쳐서 바람을 새롭게 읽었어요. 또는 ‘바람을 읽는 벌나비랑 딱정벌레’를 읽었고, ‘바람을 읽는 풀꽃나무’를 읽었습니다.

우리 스스로 생각해 볼 노릇입니다. 어느새 바람을 안 읽고, 바람을 안 들으며, 바람을 안 보는 서울사람이 되어 가는데요, 바람을 안 읽으면서 무엇을 읽나요? 바람을 안 보면서 무엇을 보나요? 바람을 안 듣고서 무엇을 듣나요? 바람을 사귀지 않고서 무엇을 사귀나요?

‘작은 목소리가 조금씩 조금씩 들려온다. 잠에서 깨어난 귀를 길들이는 것처럼. 옛날의 난 그대로 있어도 괜찮았던 걸지도 몰라.’ (150∼151쪽)

바람은 우리한테 정치나 경제나 문화나 예술이나 종교나 과학을 할 까닭이 없다고, 그런 허울에 사로잡히지 말라고 속삭입니다. 바람은 우리한테 졸업장이나 자격증에 매이지 말라고 외칩니다. 바람은 우리더러 사랑으로 살림을 지으라고 속삭입니다. 바람은 우리더러 즐겁게 일하고 신나게 놀며 사이좋게 어깨동무를 하는 슬기로운 삶을 가꾸라고 외칩니다.

바람을 읽는다면 아이 눈빛을 읽습니다. 바람을 듣는다면 아이 목소리를 듣습니다. 바람을 바라본다면 아이 참모습을 바라봅니다.

우리한테 수다를 떨고서 찾아오는 바람입니다. 우리한테 자꾸자꾸 물어보려고 몰아치는 바람입니다. 이제 그만 책상맡에서 일어나 바람수다를 들을 수 있나요? 이제 그만 자가용에서 내린 뒤 바람얘기를 들을 수 있나요? 이제 그만 근심걱정 신문·방송은 내려놓고서 오롯이 바람노래를 들을 수 있나요? ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.