-

-

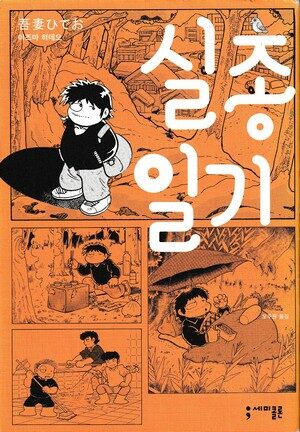

실종 일기 ㅣ 세미콜론 코믹스

아즈마 히데오 지음, 오주원 옮김 / 세미콜론 / 2011년 3월

평점 :

숲노래 푸른책

- 아픈 사람은 숲에서 낫는다

《실종일기》

아즈마 히데오

오주원 옮김

세미콜론

2011.3.11.

옛날에는 아픈 사람이 있을 적에 얼른 시골이나 숲으로 보냈습니다. 사람들이 북적대는 곳에 두지 않았어요. 오늘날에는 아픈 사람이 있으면 으레 병원에 보내거나 외따로 두기 일쑤입니다.

옛날하고 오늘날은 무엇이 다를까요? 옛날에는 아픈 사람을 꺼리지 않았습니다. 누구나 아플 만하고, 누구나 아프기도 하거든요. 다만, 아픈 사람이 있으면 이이한테 일을 시키지 않습니다. 무엇을 바라지도 않아요. 오직 하나만 바라고 맡기지요. ‘튼튼하게 일어서는 데에만 온마음을 쓰고, 다른 아무 일도 하지 말라’고요.

작업실에 돌아오니 편집자의 메시지. 그 뒤로 연재하던 만화를 대부분 접고 휴양에 들어갔다. 일을 쉬는 기간에는 아침에 작업실에 가서 술 마시고 자고, 저녁에 집에 돌아와 술 마시고 잤다. 그런 생활을 하고 있자니 점점 우울과 불안과 망상이 덮쳐 와서 죽고 싶어졌다. “어디 인적 없는 산속에 가서 죽자.” 돈도 떨어졌고, 마지막 술도 마셨다. 산비탈을 이용해서 목을 벨 계획이었다. 근데 잠이 왔다. (6∼7쪽)

오늘날에는 시골에 요양시설이 있곤 합니다. 그러나 이곳도 터만 시골일 뿐 똑같이 병원입니다. 아픈 이가 숲을 누리거나 햇볕을 쬐거나 바람을 마시거나 맨발로 풀밭을 밟도록 이끌지 못해요. 오늘날 병원이나 요양시설은 매한가지입니다. 포근한 손길이 아닌 기계나 의약품에만 내맡겨요. 튼튼하게 일어설 새몸보다는 ‘처방·수술’에 치우칩니다.

옛날에 아픈 사람을 시골이나 숲에서 지내도록 할 적에는 아픈 몸을 오롯이 돌아보도록 했어요. 그동안 어떻게 살았는가를 되새기도록 했고, 앞으로 어떤 꿈을 그리려 하는가를 매우 느긋하면서 천천히 짚도록 했습니다. 오늘날 병원은 무엇을 할까요? 오늘날 건강보험은 무엇을 할 만할까요?

“무만 먹고 다니니 어질어질하네. (쓰레기통에) 비엔나빵 조각이 있네. 은근히 맛있네. 결국 춥다든가 배가 고프다든가 담배를 피우고 싶다든가 술을 마시고 싶다든가 그런 번뇌가 나를 움직이고 있는 셈이로군. 이젠 쓰레기 봉투 뒤지는 건 아무렇지도 않지롱.” (20쪽)

한창 만화를 그리다가 이도 저도 괴롭고 지치며 어지러워서 그만 모든 만화를 멈추고 달아난 사람이 있다고 합니다. 이이는 곁님이며 아이한테는 부끄럽지만 스스로 너무 죽을 듯해서 달아나고 싶었다 하며, 달아난 곳은 숲이었다지요. 낮부터 밤까지 숲에서 지내다가 이른새벽에 마을로 조용히 내려와서 쓰레기통을 뒤져서 먹을거리를 찾았대요. 이런 이야기를 《실종일기》(아즈마 히데오/오주원 옮김, 세미콜론, 2011)에 고스란히 담습니다.

할 일이 없으니까 하루 종일 걸었다. 다리가 풀릴 때까지 걸었다. 이렇게 하니 피곤해서 술 없이도 잠이 잘 왔다. (66쪽)

쓰레기통을 뒤지면서 먹을거리를 챙긴 만화쟁이 아저씨는 몸이 아프지 않았다고 합니다. 숲에서 지내면서 늘 때맞추어 움직이고 오래오래 걷다 보니 몸은 외려 한결 튼튼하게 달라졌다지요. 더구나 오랫동안 짓누르던 멍울도 말끔히 가실 만했다고 하지요.

다만, 마을사람이나 경찰은 이런 한뎃잠이로 숲에서 혼자 지내는 사람한테서 고약한 냄새가 난다며 싫어했다뿐입니다.

문득 생각해 봅니다. 고약한 냄새란 무엇일까요? 거의 숲사람이 된 몸에서 고약한 냄새일까요, 아니면 화학약품이 가득한 병원이 고약한 냄새일까요? 머리카락에 물을 들이거나 이것저것 하는 화약약품도 냄새가 대단합니다. 샴푸나 염색약이나 화장품이야말로 고약한 냄새일 텐데, 우리는 이런 냄새는 안 고약하다고 여기지 않을까요?

숲에 사는 짐승이나 벌나비나 푸나무는 사람이 몸에 두른 샴푸 냄새 염색약 냄새 화장품 냄새를 매우 꺼립니다. 이런 냄새를 풍기는 사람 곁에는 어떤 새도 딱정벌레도 나비도 가까이하려 하지 않아요.

이제 와 생각해 보니 노숙자 생활을 했던 시절에 제일 건강했다. 일찍 자고 일찍 일어나, 잘 먹고 잘 싸, 맑으면 일하고 비오면 책 읽어. 새벽 4시에 일어나면 두 시간 안에 하루 준비를 끝낸다. 그날 먹을 밥, 담배, 디저트, 술값, 마실 물을 확보한다. (69쪽)

서울을 비롯한 큰고장에서 일하는 사람들이 참으로 힘겹습니다. 비정규직이나 감정노동 때문만이 아닙니다. 너무나 고달프게 겨루거나 싸워야 하는 판에다가, 어린이하고 푸름이는 입시라는 싸움터에 내몰려요. 게다가 이런 싸움터를 갈아엎을 낌새가 잘 안 보입니다. 다들 아무튼 대학교에는 보내야 한다고 여길 뿐, ‘아무튼 대학교는 안 보내고 생각해 보자’는 마음은 찾아보기가 아주 어렵습니다. 한걸음 나아가 ‘아무튼 중·고등학교도 초등학교도 안 보내고 생각해 보자’는 마음은 더더욱 찾아보기 어렵지요.

우리는 무엇을 잃거나 잊었을까요? 만화쟁이 아저씨는 스스로 톱니바퀴에서 달아나서 숲 한켠에서 한뎃잠이요 숲사람으로 제법 오래 지냈습니다. 이러다가 ‘붙잡혀’서 다시 만화를 그리는 삶이 되었다고 합니다.

한 해 내내 거의 큰고장 일터에 머물며 지내다가 여름이나 겨을에 쪽틈을 얻어 그제서야 숲이 아름다운 곳에 살짝 바람쐬러 다니는, 또는 이레 가운데 닷새를 큰고장 일터에 머물다가 이틀쯤 자가용을 몰아 시골이나 숲에 가볍게 바람쐬러 다니는, 이러한 얼거리로는 우리 몸이며 마음은 그저 지칠 뿐이지 않을까요. 이제는 큰고장이라는 담벼락을 허물고서 작은고장으로 바꾸고, 작은고장은 시골로 바꾸고, 시골은 아주 숲으로 바꾸어서, 누구나 무슨 일을 하건 푸른바람이며 맑은물이며 고운해를 누리는 길이 되어야 하지 않을까요.

그무렵(1970년대 첫무렵) 테즈카 선생님과 잠깐 이야기를 나눴는데. “뭐야? 콘티를 안 보여준다고? 난 만날 수정 당하는데 말야.” “그런가요?” (129쪽)

편집자가 시키는 대로 그리는 게 죽기보다 싫었다. (130쪽)

달아날 수 있습니다. 달아나도 됩니다. 아플 적에는 쉴 노릇입니다. 힘드니까 그만둘 만합니다. 그러니까 너도 나도 함께 쉴 만한 터전이자 마을이자 보금자리가 되면 좋겠어요. 집집마다 마당이 있고, 마을마다 빈터랑 숲정이가 있으며, 고장마다 너른 들이며 냇물이 있도록 가꾸면 좋겠습니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.