-

-

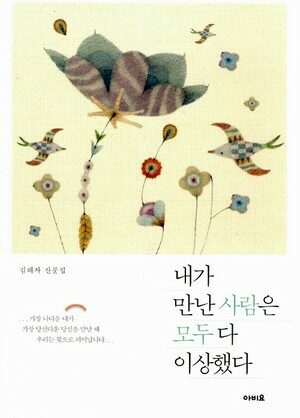

내가 만난 사람은 모두 다 이상했다

김해자 지음 / 아비요 / 2013년 7월

평점 :

절판

숲노래 책읽기

인문책시렁 107 : 사람이 다 똑같다면 무시무시하겠지요

《내가 만난 사람은 모두 다 이상했다》

김해자

아비요

2013.7.7.

내 친구는 개는 물론 나무와도 대화한다. 산골 길고 긴 하루 내내 말 거는 사람은 없지만 내 친구가 말 걸 친구는 무진장 많다. 언젠가 아궁이 옆에 있는 개복숭아나무에 칡넝쿨이 감겨 올라가 힘들어 하는 것 같아서 칡넝쿨에게 말했단다. “너네 날 자리가 아닌데 저렇게 개복숭아가 숨도 못 쉬고 꽃도 못 피고 하니 할 수 없이 너네를 쳐내야겠다. 미안하다.” (61쪽)

산에 올라가다 아이들이 내 IQ를 물었다 … 그 아이가 초콜릿 하나를 내 손에 꼭 쥐어주며 귀에 대고 속삭였다. “쌤, IQ 나빠도 괜찮아요. 마음씨만 좋으면 되죠 뭐.” 웃음을 참다 그 아이를 꼭 껴안고 말았다. (65쪽)

도토리 한 알에는 미래의 떡갈나무가 이미 다 들어 있다. 그 작은 한 알에 들어 있는 미래의 나무가 그를 올려주고 밀어주고 당겨주면서 도토리에 뿌리가 뻗고 줄기가 솟고 잎이 생겨 피어난다. (165쪽)

우리 자랄 때만 해도 대부분의 부모들은 먹이고 재워 주기만 했다. 소처럼 방목했다고나 할까. 산과 들, 논과 밭, 풀과 나무, 돼지와 소 닭 등 열거하기 불가능할 정도의 무변광대한 동물과 식물과 흙과 돌과 바람이 우리를 키웠다. (290쪽)

아침이 밝으면 늘 새로운 날이듯 정신은 늘 초짜여야 한다. (328쪽)

이제는 어떠할까 모르겠습니다만, 나무나 풀하고 말을 섞는 사람을 돌았다고 여기는 눈은 좀 수그러들었지 싶습니다. 돌이나 집하고 말을 주고받는다든지, 새나 벌레하고 말을 나누는 사람을 미쳤다고 여기는 눈도 좀 잦아들었지 싶어요. 그러나 아직 사람 아닌 숨결하고 말을 하는 사람을 얄궂게 바라보는 눈길은 있다고 느낍니다.

우리는 언제부터 나무랑 말을 못하는 사람이 되었을까요? 어쩌면 고작 백 해가 안 된 일일는지 모릅니다. 신문도 책도 없던, 아니 흙을 만지며 씨앗을 심어 가꾸는 사람이 가득하던 무렵에는, 으레 누구나 흙이랑 말을 하고 풀잎이며 바람하고도 얘기를 했지 싶어요. 고작 백 해 앞서까지만 해도, 그때에는 벼슬아치나 나리가 아니라면 마땅히 나무랑 말할 줄 알던 삶이었다고 느껴요.

시인 아주머니가 만난 사람들 이야기를 담은 《내가 만난 사람은 모두 다 이상했다》(김해자, 아비요, 2013)를 펴면 재미난 사람들 모습이 잇달아 흐릅니다. 나무하고 이야기하는 벗님, 시인 아주머니가 아이큐 낮다는 말을 듣고는 걱정하지 않아도 좋다고 달래는 어린이, 그리고 시인 아주머니 스스로 떠올리는 숱한 이웃이 새삼스럽습니다.

아무래도 시인 아주머니부터 ‘아리송한’ 사람일 수 있어요. 시인 아주머니가 만나는 사람이 하나같이 아리송하다기보다 아리송한 사람이 아리송한 사람을 만난달까요. 그리고 아리송한 사람은 저마다 다르게 아름답다지요. 알 수 없는 깊이하고 너비로 사랑을 나누는 그들 숨결은 더없이 알차면서 알뜰하다지요.

그러고 보면 그렇습니다. 다 똑같아 보이는 곳은 재미가 없어요. 모든 사람이 똑같은 차림새에, 키에, 몸매에, 얼굴에, 목소리에, 생김새에, 몸짓에, 또 똑같은 자가용을 몰고 똑같은 아파트에 살며 똑같은 일을 하고 똑같은 집안 모습이라면, 그야말로 무시무시하지 않을까요?

우리는 다 다른 집에서 다 다른 사랑을 받으며 태어난 숨결인 만큼, 언제나 다 다른 빛으로 자라서 다 다른 어른으로 설 적에 아름답지 싶습니다. 모두 다른 사람이니 어디로 튈지 알 수 없어요. 참으로 아리송한 우리들입니다. 그래서 이 아리송한 맛으로 아름다운 길을 걷고, 그 아름다운 길에서 알뜰살뜰 오순도순 어깨동무를 하면서 즐거운 하루가 될 만하지 싶습니다.

새해에 올려다보는 별빛은 지난해와 다르게 눈부십니다. 아하, 그렇지요. 밤하늘에 바라보는 별 가운데 똑같은 별이란 하나도 없습니다. 아리송한 노릇이지만, 이렇게 다 다른 별빛이 새삼스레 어우러져 빛나니, 밤도 낮도 언제나 아름답겠지요. ㅅㄴㄹ