-

-

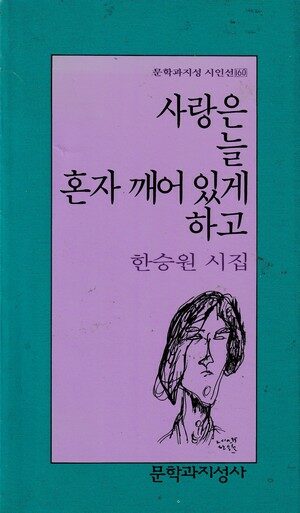

사랑은 늘 혼자 깨어 있게 하고 ㅣ 문학과지성 시인선 160

한승원 지음 / 문학과지성사 / 1995년 5월

평점 :

절판

숲노래 시읽기

노래책시렁 110

《사랑은 늘 혼자 깨어 있게 하고》

한승원

문학과지성사

1995.5.15.

사랑하기에 쓰다듬지 않습니다. 쓰다듬고 싶으니 쓰다듬을 뿐입니다. 쓰다듬기에 사랑이 되지 않습니다. 쓰다듬은 그저 쓰다듬입니다. 사랑이 되려면 언제나 고스란히 빛나는 사랑으로 너랑 내가 따로 있을 노릇이라고 느낍니다. 네가 내 곁에 있으니 사랑이 아니요, 내가 너한테 찾아가기에 사랑이지는 않아요. 《사랑은 늘 혼자 깨어 있게 하고》는 시쓴님이 살아오며 부대낀 자리마다 어떤 숨결이 흐르는가를 옮겨적는데, 스스로 허울이라는 이름을 자꾸 뒤집어쓰려 하는구나 싶습니다. “살기 알맞게 음습하지 못하므로 허공을 떠도는 이끼의 포자들이 나의 시공에 가시적으로 정착하기를 기대하면서(3쪽)”는 무슨 소리일까요. 이렇게 밝혀야 시가 되지는 않겠지요. 젖꽂지를 ‘乳頭’로 적으면서 이녁 몸뚱이를 슬며시 에둘러야 시가 되지도 않을 테고요. 글로도 얼마든지 사랑을 그릴 수 있고, 문학이란 이름에도 사랑을 실을 수 있겠지요. 꺼풀을 벗을 수 있다면, 아니 꺼풀을 벗길 수 있다면 언제나 모든 말이 노래로 흐르겠지요. 궤짝에 담긴 감알은 한 해를 살뜰히 품었습니다. 봄볕을 여름바람을 가을비를 안기에 겨우내 달콤하게 온몸을 녹이는 열매가 되어요. 겨울 한복판에 손에 쥔 감알에 드리우는 별빛을 읽습니다. ㅅㄴㄹ

정강이 차게 쌓인 눈 속에서 / 한 뼘쯤 솟은 사슴뿔 같은 / 느릅나무의 숨결 소리 / 그대의 소리를 그렇게 듣는다 (설원에서-촛불 연가 11/20쪽)

잉크빛과 보랏빛이 반반이 섞인 / 오디 따먹으려고 / 처음 뽕나무에 올라갈 때 / 떨어질까 싶어 벌벌 떨었다 / 밑동이 겨우 팔뚝만하고 / 가지가 손가락 두 개 굵기인 앳된 뽕나무는 / 내 몸 못 이겨 바들바들 떨었다 (乳頭-촛불 연가 13/22쪽)