숲노래 책숲마실

책을 모아서 남은 것 2001.4.27.

― 서울 삼선교 〈삼선서림〉

서울에 ‘대학로’란 이름이 붙은 거리가 있습니다. 인천에서 나고 자란 저로서는 왜 이런 이름인지 깊이 생각한 적이 없습니다. 어느 날 어느 이웃님이 묻더군요. “최종규 씨는 대학로가 왜 대학로인 줄 아나요?” “몰라요. 저는 서울사람이 아니니 모르지요.” “서울사람이 아니어도 사전을 쓰는데 땅이름에도 관심이 있어야지요.” “땅이름을 살핀대도 제가 모든 곳 이름을 다 알 수는 없어요. 알려주셔요.” “대학교란 이름은 이곳 혜화동에 예전에 ‘서울대학교 인문대학’이 있었기에 그렇게 이름을 붙였어요. 이제 서울대학교는 관악으로 자리를 옮겼는데 예전에 쓰던 버릇대로 아직도 대학로라고 합니다.”

이웃님 말을 더 들어 보니 서울대학교는 이곳 대학생이 내는 학생신문(학보) 이름이 ‘대학신문’이라 합니다. ‘서울대신문’이 아닌 ‘대학신문’이란 이름은 그야말로 뜬금없는 이름 아니냐고 따집니다. 여러 대학을 아우르는 신문이라면 모르되, 한 대학교에서 내는데 그 대학교 이름을 안 붙이고 ‘대학신문’이라 하는 일은 우쭐대는 꼴인데, 이 버릇은 하나도 바로잡히지 않는다고, 사람들 마음에 깊이 박혀서 바뀌지 않는다고 덧붙입니다.

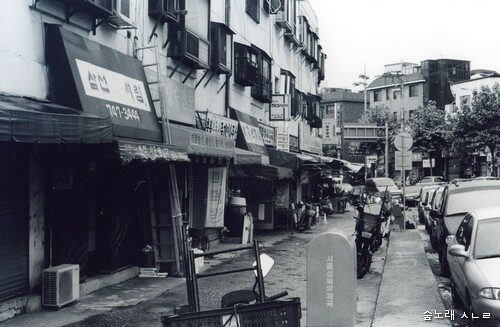

혜화동. 명륜동. 동숭동. 이런 이름을 혀에 얹어 봅니다. 아직 저는 이런 마을이름이 낯익지 않습니다. 1994년부터 서울에서 지내지만 모르는 마을이름도 많습니다. 길그림을 펼칩니다. 창덕궁 옆에 창경궁이 있고 옆에 서울대학교 병원이 있군요. 북쪽으로는 성균관대학교가 있어 명륜동이며 오른쪽을 혜화동이라 하네요. 사호선 전철역을 내리고 타는 곳은 명륜동과 동숭동 사이 큰길입니다. 방송대학교가 있고 가톨릭대학교가 있고 (사)어린이도서연구회 같은 모임이 자리한 곳은 동숭동입니다. 오른쪽은 서울성곽이 있으며 이 성곽을 넘으면 한성대학교가 있네요. 한성대학교 자리에서 내려오면 삼선동이며, 바로 이쪽에 삼선시장이 있고 이 저잣길 옆에 〈삼선서림〉이 있지요. 삼선동 옆은 돈암동이고 더 가면 성신여대와 동덕여대를 만날 수 있군요. 동숭동과 성균관대학교까지는 종로구이나 한성대학교와 동소문동, 삼선동, 성북동은 바로 옆이긴 해도 성북구로 들어갑니다. 길그림으로 들여다보니 마을이름이 좀 눈에 들어오고, 이곳저곳에 조용히 깃든 헌책집이 한눈에 보입니다. 책마실을 다닐 적에 어디를 어떻게 걸으면 좋을까 하고 어림합니다. 이를테면, 〈삼선서림〉을 거쳐 돈암동 〈이름없는 헌책방〉이나 〈이오서점〉에 들를 만하고, 거꾸로 〈이름없는 헌책방〉이나 〈이오서점〉을 들르고서 〈삼선서림〉 쪽으로 온 뒤에, 〈혜성서점〉으로 갈 수 있습니다. 〈혜성서점〉에 들렀다면, 성대 앞으로 가서 인문사회과학책집 〈풀무질〉에 가기 쉽습니다.

혜화 전철역에서 한성대입구 전철역까지는 육백 미터 즈음입니다. 혜화역 언저리에는 언제나 사람들이 밤늦게까지 바글바글하지요. 이 바글바글한 거리를 지나 한성대입구역 언저리로 오면 한갓진데, 삼선시장 가까이 가면 남달리 복작거려요. 이 복작임은 혜화동하고 사뭇 다릅니다.

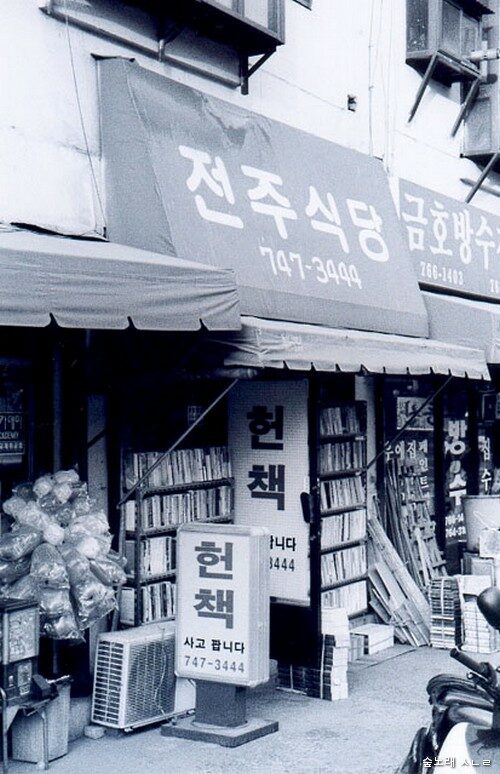

헌책집 〈삼선서림〉은 아직 ‘전주식당’ 간판이 그대로입니다. 곧 바꾼다고 하시지만, 이대로 있는 간판도 재미있습니다. 그나저나 책집이 꽤 작은데, 예전 전주식당도 얼마나 작았나 하고 어림해 봅니다.

걸어서 〈삼선서림〉에 닿아서 책을 둘러볼 즈음 빵떡갓을 쓴 나이 지긋한 분이 책집지기한테 “전주식당 간판 굳이 뗄 거 없어. 헌책방이 헌책방다와야지 새책방처럼 다 새 걸로 갖출 필요가 있나. ‘헌’, ‘책’, ‘방’ 세 글자만 따로 맞춰서 전주식당 간판에다 갖다 붙여. 그러면 돼.” 하고 이야기합니다.

헌책집 바깥에는 앵글로 책장을 둘 짜 놓았고 안쪽은 니스를 바른 나무책꽂이를 들였습니다. 늘 문을 열어두는 책집이요, 크기도 간판도 모두 자그맣기 때문에 책집 앞을 지나가는 사람들이 재잘거리는 이야기가 쉽게 귀에 들어옵니다. 학교를 마치고 집으로 돌아가는 듯한 중·고등학생 아이들이 문득 한 마디씩 하며 지나갑니다. “와 여기에도 헌책방이 생겼네. 진짜 좋다!” 응? 잘못 들었나? 여자 중학생 두엇이 헌책집이 있는 모습을 알아보고는 서로 이렇게 말합니다. 이 아이들은 헌책집이 마을에 생겨서 무엇이 좋다는 뜻일까요? 참말로 여쭤 보고 싶으나 벌써 저만치 지나갑니다.

다시 책을 살피는데 남자 고등학생 서넛이 “워! 이 동네에도 헌책방이 있네. 멋져!” 하고 외치면서 지나갑니다. 어라? 이 아이들은 헌책집이 생겨서 뭐가 멋지다고 여기려나? 그러나 고개를 책집 바깥으로 빼꼼 내밀고 살피니 어느새 저 멀리 갔습니다.

헌책집이 생겨서 “진짜 좋다!”고 하던 여자 중학생 둘은 가던 길을 돌아와 헌책집 앞에 옵니다. 오, 이 아이들 대단하네. 바로 손님이 되는군요. 두 아이는 책집지기한테 “○○ 참고서 있어요?” 하고 묻습니다. “없는데. 우리는 책방이 작아서 참고서까지는 두지 못해. 미안하네.”

그러고 보니 〈삼선서림〉에는 교과서와 참고서가 없습니다. 어린이책도 따로 없다시피 합니다. 교과서도 참고서도 없이, 오직 인문책하고 문학책이 있는 책집입니다. 대학교 앞 인문사회과학책집도 대학교재를 잔뜩 들여놓습니다. 인문책만 놓는 인문사회과학책집은 아직 한 군데도 없습니다. 새책집 가운데에는 어린이책만 다루는 곳이 꽤 있습니다만, 어른책을 다루는 책집치고 교과서하고 참고서를 들이지 않은 곳은 〈숨어있는 책〉하고 여기 〈삼선서림〉 둘이라고 할 만합니다.

이제는 책집에서 교과서하고 참고서는 걷어내어도 좋습니다. 자기개발 책도 덜어낼 수 있습니다. 이름만 자기개발인 책이 아니라, 삶으로 스스로 다스리거나 갈고닦도록 이끄는 책을 건사할 만한 때입니다. 1990년대가 저물고 2000년대로 접어든 이즈음 앞으로는 책집살림이 새롭게 일어설 만하리라 생각합니다.

〈삼선서림〉 아저씨는 스무 해 남짓 책을 모으고 읽으셨다는데, 남는 것이라곤 책밖에 없다며, 힘든 일도 있고 해서 헌책집 문을 열었다고 합니다. 바깥 앵글에 꽂아둔 책들은 잘 나가지 않아 걱정이라며 “막상 손님에게 책을 팔려고 값을 계산하다 보면, 내가 사온 값을 거의 그대로 불러요. 더 받아야 책방도 유지하고 살림도 할 텐데, 이 책을 알아보고 사서 읽으려고 하는 손님을 생각하면 더 받을 수 없어요.”

책집지기 아저씨가 빈마음으로 하는 말이 아닌 줄 느낄 수 있습니다. 숱한 헌책집을 두루 다니면서 〈삼선〉을 새로 만나고 보니, 이곳에서 부르는 책값은 도매상하고 비슷할 만큼 눅습니다. 참말로 〈삼선〉 책지기 아저씨는 이녁한테 몇 푼 안 남기면서 책을 팝니다. 그렇지만 이렇게 눅게 값을 불러도 에누리를 받으려고 애쓰는 분이 많다고 해요. “사람들은 다른 물건 값은 다 안 깎는데 책값은 꼭 에누리를 하잖아요. 그런데 에누리를 해 달라고 하면 안 해주기도 어려워요. 그래서 내가 사온 값보다 싸게 파는 일도 많아요.”

마음속으로 말씀을 여쭙니다. ‘사장님, 그러시면 어쩌나요. 장사는 장사요 책은 책인걸요. 게다가 사장님이 몇 푼을 얹어서 파는 값도 매우 싸답니다.’ 마음 아닌 입으로는 “사장님이 책을 파시면서 ‘손님, 저도 먹고살아야 합니다. 그리고 이 값을 받아야 다른 좋은 책을 새로 사서 들일 수 있습니다. 거기에서 에누리는 어렵겠습니다.’ 하고 말씀해 보시면 좋겠어요.” 하고 여쭙니다.

서너 시간 즈음 서서 책을 살피다 보면 “뭐 이런 휴짓조각에 그런 값을 받아? 내가 안 사면 누가 사 간다고?” 하면서 책지기한테 으름장을 놓는 어르신이 있습니다. 왜 그 어르신은 책집에 와서 ‘휴짓조각’을 사려고 할까요? 휴짓조각이라면 커다란 가게에 가서 싸게 떨이로 사면 될 노릇일 텐데요. 책집에서는 책을 찾고 살펴서 사서 읽을 텐데, 어르신 스스로 이녁이 고른 책을 ‘휴짓조각’으로 여기면서 마구 흔드는 짓이란, 조금도 ‘책을 읽어 배운 몸짓’으로 안 보입니다.

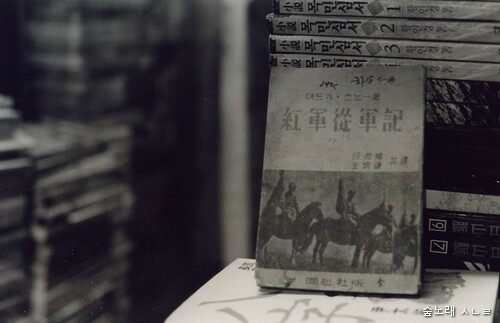

홍익대학교 공과대학 도서관 장서 자국이 남은 《현대과학과 현대인》(제이므스 코난트/이 해영 옮김, 박문출판사, 1954), 《박물지》(쥴 르나아르/장만영 옮김, 문원사, 1959), 《동의수세보원》(이제마/이가원 옮김, 서문당, 1975) 《한국의 상약》(홍문화, 중앙일보사, 1981), 《한국의 미각》(황혜성, 궁중음식연구원, 1971), 《민요에 나타난 한국인의 의식》(정동화, KBS공개대학, 1983), 《꼭둑각시의 춤》(신세훈, 천산, 1993), 《昆蟲-採集と標本づくり》(일본문예사, 1986), 《한국어의 표준발음》(이현복, 교육과학사, 1989) 《온양민속박물관》(온양민속박물관, 1979) 같은 책을 고릅니다. 여성동아 1969년 7월호 별책부록인 《양재의 기초와 적용》도 골랐습니다. 스물다섯 자락 즈음 골랐어요. 눈에 뜨이는 책을 하나하나 집으니 꽤 높직하게 책탑 하나 쌓습니다.

책값을 셈할 무렵 〈삼선〉 아저씨는 얼마 앞서 이야기를 들려줍니다. “얼마 전에, 인터넷에서 헌책방 모임에 있다는 분들이 여럿 다녀갔어요. 그분들은 책방을 여기저기 다니면서 책방마다 책값을 비교하데요. 그런 분들이 인터넷 모임에 어느 헌책방은 책을 조금 비싸게 판다 하고 글을 올리면 그런 소문이 퍼져서 장사가 힘들지 않을까요? 아무래도 그런 분들도 있어서 책값을 더 받기가 어려워요.” 하고 걱정을 하십니다. “사장님, 그렇게 천 원 오백 원을 놓고서 싸네 비싸네 하는 사람들은 책을 볼 줄 모르고, 책을 읽을 줄 몰라요. 그런 사람들 글에 휘둘리는 손님도 더러 있을지 모르지만, 책을 사랑하고 아끼고 좋아하는 손님이라면 그런 글에 안 휘둘리리라 생각해요. 여기 이곳에 이렇게 아름답고 알찬 책이 있는데 오히려 천 원 아니라 이천 원도 오천 원도 더 드리면서 사야 할 노릇이라고 생각해요.”

몇 마디 이야기를 듣고 들려주다가 《채근담》(홍자성/조지훈 옮김, 현암사, 1962)을 봅니다. 조지훈 님 옮김말로 1962년에 재판을 찍은 책을 펴면 그무렵 말씨를 가만히 어림할 만하겠구나 싶습니다. 오랜 책에서 오랜 말씨를 읽어 오늘 이곳에서 오늘 말씨를 새로 돌아보는 셈입니다. 묵은 책에서 묵은 이야기를 캐내어 오늘 이 터에서 오늘을 새롭게 빛내는 길을 생각하는 셈입니다.

집으로 돌아가는 길은 전철을 탈는지, 아니면 한 시간 즈음 걸어갈는지 생각하며 〈삼선〉 아저씨한테 꾸벅 절을 합니다. “오늘 이렇게 알차고 아름다운 책을 만날 수 있어 고맙습니다. 다음에 즐겁게 다시 올게요.”

사호선 한성대입구역 2번 나들목으로 걸어가는 길에 ‘나폴레온 제과점’이 있습니다. 유리창으로 안쪽을 들여다보다가 들어가서 오돌빵을 하나 고릅니다. 오돌빵 하나를 한 손에 쥐고 등은 책짐으로 묵직해서 땀이 흐르고, 다른 손에는 묵은 옮김말인 《채근담》을 쥡니다. 천천히 걸으며 책을 폈다가 빵을 한 조각 물다가 수첩을 꺼내어 이 생각 저 생각 적다가 합니다. 북새통 혜화역 곁을 스치니 조용합니다. 해 떨어지고 조용한, 그렇지만 자동차 소리로 살짝 시끄러운 한길을 걸어 적산가옥 우리 집 교남동으로 갑니다.

(덧말 : 2001년에 조용히 문을 연 〈삼선서림〉은 2007년에 조용히 문을 닫았습니다. 〈삼선〉 지기로 일하시던 아재요, 어디에서 어떻게 지내시든 늘 맑게 웃고 노래하는 하루 되이소.) ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 사전을 쓰는 사람. 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들을 썼다.