-

-

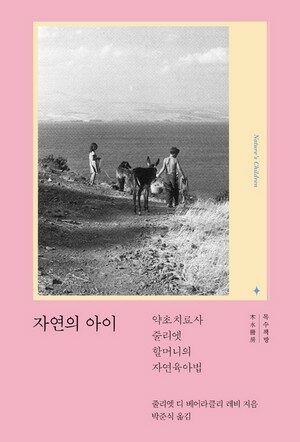

자연의 아이 - 약초치료사 줄리엣 할머니의 자연육아법

줄리엣 디 베어라클리 레비 지음, 박준식 옮김 / 목수책방 / 2019년 2월

평점 :

절판

숲노래 책읽기

숲책 읽기 155

《자연의 아이》

줄리엣 디 베어라클리 레비

박준식 옮김

목수책방

2019.2.15.

아버지는 일상생활 중에 너무나 자주 찾아오는 유혹과 사악한 욕망에 저항할 수 있도록 스스로를 단련하는 과정에서 피조물 중 가장 고귀한 존재인 사자를 늘 가슴에 품어야 한다. (48쪽)

그 우유가 어느 젖소에서 왔는지 아무도 모르며, 따라서 이렇게 자라는 아기는 수많은 젖소의 우유를 먹게 되어 더 많은 문제가 생길 수 있다. (80쪽)

어릴 적부터 모든 동물의 새끼는 이슬이나 눈을 핥아 먹는다. 심지어 여우나 늑대 같은 육식동물의 새끼도 그렇고, 초식동물의 새끼도 어미의 젖 외에 그렇게 수분을 보충한다. (99쪽)

우리가 큰 댐들을 건설하지 않고, 농경지와 과수원에 뿌린 독극물이 흘러내린 더러운 폐수와 유독성 물질로 깨끗한 물을 오염시키지 않는다면, 개울과 하천에는 물고기가 넘쳐날 것이다. (119쪽)

몸 대부분을 태양에 노출시킨 상태로 가장 민감한 부분을 숨 쉬지 않는 뜨거운 천 속에 감추고 있으면 여성에게는 유방과 자궁에 질환이 생길 수 있고, 남성에게는 전립선 질환이 일어날 수 있다. 반드시 수영복을 입어야 한다면, 면 재질을 택하라 … 아이들에게 비와 눈을 피해 몸을 가리라고 가르치지 말고, 머리에 비를 맞고 눈 속으로 빗물이 들어가는 황홀한 희열을 맛보게 해야 한다. (137쪽)

현재 우리가 호흡하는 공기는 대부분 순수하지 않고, 운이 좋아야 진짜 순수한 물을 얻을 수 있기 때문에 예전처럼 자연적 정화과정이 잘 이루어지지 못한다. 그리고 현대의 백신 때문에 자연적 정화과정이 억제되면, 몸의 전체적 건강이 근본적으로 훼손된다. (195쪽)

인간이 동물에게 더 친절해지기 전까지는 지상에 평화가 없을 것이다. (307쪽)

아이를 낳는 사람은 두 어른입니다. 아이를 낳기 앞서까지는 ‘어른’이라는 이름이지만, 아이를 낳고 나서는 ‘어버이’란 이름을 새로 얻습니다. 아이를 돌보는 자리에 서면 두 이름이 나란히 있어요. 한켠에서는 어른이요, 다른켠에서는 어버이입니다.

어른이자 어버이로서 아이를 낳아 돌보는 길이라면, 어른이란 길하고 어버이란 길을 같이 가야겠지요. 어른이란 어떤 사람일까요?

사전을 보면 어른을 “1. 다 자란 사람. 또는 다 자라서 자기 일에 책임을 질 수 있는 사람 2. 나이나 지위나 항렬이 높은 윗사람 3. 나이나 지위나 항렬이 높은 윗사람 4. 한 집안이나 마을 따위의 집단에서 나이가 많고 경륜이 많아 존경을 받는 사람 5. 남의 아버지를 높여 이르는 말”로 풀이하는데, 어쩐지 모자라 보입니다. 다 자랐다고 해서 어른이라 해도 될까요? 제 일을 맡아서 할 줄 아는 모습이란 무엇일까요?

저는 어른이란 사람을, “철이 들어 스스로 삶을 짓고 일을 할 수 있는 사람. 날마다 스스로 새롭게 배우면서 이를 즐거이 살림짓기로 잇는, 이러면서 아이를 이끄는 상냥한 넋”이라고 여깁니다. 일을 하는 매무새는 ‘철이 든’ 모습이어야겠고, 언제나 즐겁게 새로 배우며 상냥하게 이끌 줄 알아야 비로소 어른이지 싶어요. 그래서 나이가 어려도 어른스러운 사람이 있어요.

사전에서 어버이란 낱말을 찾으면 “아버지와 어머니를 아울러 이르는 말”로 풀이합니다. 매우 밋밋합니다. 고작 어머니하고 아버지를 아우르는 이름일 뿐인 ‘어버이’일까요?

저는 어버이란 자리를 “아이를 돌보는 어른. 어머니하고 아버지를 아우르는 이름이기도 하다. 몸으로 낳은 아이를 돌보기도 하지만, 스스로 낳지 않았어도 사랑으로 이웃 아이를 맞아들여 돌보는 어른이기도 하다. 날마다 스스로 새롭게 다스리고 갈고닦으면서 이를 즐거이 살림짓기로 잇는, 이러면서 아이를 사랑이란 마음으로 따스하고 넉넉하며 참하고 슬기롭게 이끄는 상냥한 넋”으로 여깁니다. 두 사람을 뭉뚱그리기만 하는 낱말이 아닌, 참다우면서 사랑이 깃든 품이 될 적에 비로소 어버이라고 느껴요.

《자연의 아이》(줄리엣 디 베어라클리 레비/박준식 옮김, 목수책방, 2019)를 읽으며 어른이자 어버이로 살아가는 길이 무엇인가 하고 더 헤아립니다. 이 책을 쓴 할머니는 바로 어른이자 어버이로서 아이를 슬기롭고 참하게 돌보아서 새로운 어른이자 어버이로 일어서도록 이끄는 이야기를 들려주려고 하지 싶습니다.

아이를 학교에 맡기는 길이 아닌, 어버이가 스스로 돌보는 길을 들려주려 합니다. 아이가 사회살이를 하도록 이끄는 길이 아닌, 어른으로서 먼저 삶을 짓는 길을 보여주려 합니다.

우리는 집을 어떻게 지어서 살아야 즐겁고 아름다울까요? 우리는 옷을 어떻게 지어서 입고 건사해야 즐겁고 아름다울까요? 우리는 밥을 어떻게 지어서 누려야 즐겁고 아름다울까요? 《자연의 아이》는 책이름처럼 ‘숲아이’가 되도록 돌보자면, 어른이자 어버이부터 ‘숲어른’이요 ‘숲어버이’로 살아가는 길을 꿰뚫고서, 이를 부드럽고 즐거이 이야기꽃으로 들려줄 수 있어야 한다고 짚습니다.

그렇지요. 숲아이 곁에 숲어른하고 숲어버이가 있을 노릇입니다. 서로 어깨동무하는 숲사람으로 살아갈 노릇입니다. 언제나 숲살림을 지으면 넉넉하고, 시골에서든 서울에서든 숲마음을 품을 줄 알면 되어요.

친환경이나 유기농 같은 이름은 없어도 됩니다. ‘숲’이면 됩니다. 청정이나 그린이나 녹색 같은 이름은 내려놓아도 됩니다. ‘숲’이면 넉넉합니다.

숲에 거름이나 농약이나 비료를 주는 사람은 없습니다. 그렇지만 숲은 사람뿐 아니라 뭇목숨을 살리는 바탕입니다. 공기청정기에서 나오는 바람이 아닌, 숲에서 흐르는 바람이 우리 몸을 맑고 튼튼히 가꿉니다. 수돗물이나 정수기로 받는 물이 아닌, 숲에서 비롯하여 흐르는 숲물(냇물·샘물)이 우리 몸을 싱그럽고 튼튼히 북돋아요. 아무리 전깃불이 환하더라도 햇빛을 따라가지 못해요. 아무리 전기담요에 난방기가 뛰어나도 햇볕을 따라갈 수 없습니다. 아무리 에어컨이 좋더라도 숲바람 꽁무니를 따르지 못해요.

서리가 내리기 앞서까지 이슬은 언제나 반짝반짝 온누리를 적십니다. 이슬을 머금은 풀하고 나무는 하루 내내 싱그럽고 짙푸릅니다. 더구나 숲짐승이며 풀벌레는 바로 이 이슬을 나누어 먹습니다.

우리 사람은 어떤 물을 마실까요? 우리 사람은 이슬받이를 언제부터 잊거나 잃었을까요?

몸을 돌보고 마음을 건사하는 길을 아이하고 어른이 숲에서 함께 배워서 살림으로 녹여내면 좋겠습니다. 누구나 아늑하게 누릴 숲을 고이 보듬는 길을 가면 좋겠습니다. 우리가 나누는 모든 말도 숲에서 태어난 줄 새삼스레 깨달으면서 착하고 어진 말을 주고받으면 좋겠습니다. 그저 숲이 되면, 오롯이 숲으로 가면, 언제나 사랑이고 아늑한 보금자리이겠지요. ㅅㄴㄹ