-

-

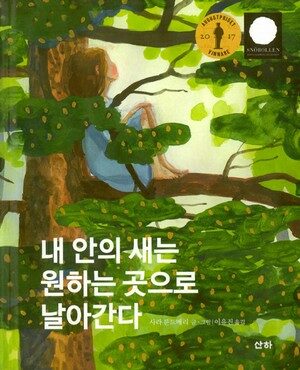

내 안의 새는 원하는 곳으로 날아간다 ㅣ 산하세계문학 15

사라 룬드베리 지음, 이유진 옮김 / 산하 / 2018년 7월

평점 :

구판절판

숲노래 책읽기

푸른책시렁 151

《내 안의 새는 원하는 곳으로 날아간다》

사라 룬드베리

이유진 옮김

산하

2018.7.31.

“선생님, 우리 집 당근들은 이렇게 생기지 않았어요. 제가 심은 당근을 그려도 되나요?” 그러자 선생님이 엄한 눈초리로 말한다. “내가 시키는 대로 그려라.” (11쪽)

다른 사람들 눈에 비친 유한 외삼촌은 그저 평범한 농부였을 것이다. 하지만 내게는 너무도 멋진 그림을 그려내는 요술쟁이였다. (21쪽)

아빠는 우리 세 자매가 모두 가사관리사가 되기를 바란다. 이것은 정해진 것이다. 이미 정해진 길이라서 큰언니는 별 생각이 없는 것 같지만 나는 싫다. 나는 뻔한 길을 가기 싫다. (37쪽)

몸이 꿈틀거린다. 모든 것을 종이에 옮기고 싶다. 내가 본 것을 잊지 말아야 한다. 이곳을 떠나려니 조금은 두렵다. 그러나 떠나야겠지. 원하는 곳으로 날아가야 할 새 한 마리가 내 안에 있으니. (102쪽)

오늘날 학교에서 그림을 어떻게 가르치는지 모르겠습니다만, 제가 학교를 다닐 무렵에는 교사가 시키는 틀에 맞추어서 그려야 했습니다. 상상화라든지 정물화라든지 초상화라든지 수채화 같은 이름에 따라 그리고, 그림자를 어떻게 그리고, 빛을 어떻게 맞추고 원근법을 살피라고 하는 틀로 그려야 했어요.

여러 가지를 겪거나 알아보라는 뜻일 수 있습니다만, 그림을 그릴 틈이 잦지 않은데 수업마다 늘 다른 붓질(표현기법)에 따라 움직이고, 이 붓질로 늘 점수를 매겨서 성적표에 담으니, 스스로 무엇을 헤아려서 즐겁게 그림놀이를 누리는 길을 가로막는 셈이었어요.

그림에 점수를 매겨도 좋을까요? 그림에 붙이는 값이란 무엇일까요? 그림에 마음을 담으면 되지 않을까요? 그림을 즐기는 눈빛이며 손빛으로 노래할 적에 비로소 그림이 그림답지 않을까요?

스웨덴 시골자락에서 나고 자란 분이 겪은 어린 날을 바탕으로 엮은 《내 안의 새는 원하는 곳으로 날아간다》(사라 룬드베리/이유진 옮김, 산하, 2018)는 어쩐지 그림이 마음에 끌린 사람이 꿈을 피우려고 무엇을 했는가를 들려줍니다. 이 책에 나오는 어린 가시내는 베타 한손 님(1910∼1994)이라고 해요. 시골자락에서 들밭을 돌보고, 집에서 밥을 짓다가, 어느 만큼 나이가 들면 ‘가사관리사’라고 하는, ‘집일도움이’로 돈을 버는 길만 보라고 하는 터전에서 자랐다고 합니다.

가시내는 집일도움이가 되어야 한다면 사내는 무엇이 되어야 했을까요? 아마 공장 일꾼으로 가거나 군인이 되어 싸움터로 끌려가야 했겠지요. 이런 흐름이던 나라에서는 가시내도 사내도 제 꿈을 키우기란, 아니 꿈을 생각하거나 꿈을 입으로 말하기란, 터무니없다고 했을 만합니다.

요즈음 스웨덴은 사뭇 다를 테지만, 1910∼20년 스웨덴은 ‘교사가 시키는 대로’ 그림을 그려야 했다고 합니다. 당근 하나를 그린다고 할 적에, 참말로 모든 당근은 다 다르게 생기기 마련이니, 다 다른 당근을 그릴밖에 없습니다. 게다가 여러 당근 가운데 도드라지거나 재미나게 생긴 당근을 그리고 싶기도 하겠지요. 민들레 한 송이를 그리더라도 말끔하게 핀 민들레가 있지만, 한쪽이 일그러진 민들레가 있고, 꽃잎이 수북한 민들레 못지않게 꽃잎이 적은 민들레가 있어요. 봄이 무르익을 즈음 민들레는 꽃잎이 매우 수북하지만, 가을에 다시 돋는 민들레는 꽃잎이 퍽 적습니다. 철 따라 다른 모습이에요. 이 다른 결을 그림에 담는다고 할 적에 이 그림을 읽는 눈썰미는 얼마나 깊거나 넓을까요?

남이 시키는 길보다는 스스로 꿈꾸는 길로 가고프던 아이는 어머니가 돌아가신 뒤에, 또 집에서 여러 일을 치르고 나서, 아버지 앞에서 당차게 제 뜻을 밝혔다고 합니다. 이 뜻을 들은 아버지는 퍽 부드러이 아이 뜻을 받아들였고, 아이는 시골을 떠나 큰도시에서 그림을 배운다고 하는데, 외려 큰도시에 안 머물고 시골로 돌아와서 들밭을 돌보면서 틈틈이 그림을 그렸다더군요.

어린이문학하고 푸른문학 사이에 놓을 만한 《내 안의 새는 원하는 곳으로 날아간다》인데, 베타 한손 님이 보여준 몸짓은 여러모로 돌아볼 만하다고 여깁니다. 스스로 제 뜻을 밝히는 당찬 몸짓, 모든 그림이며 삶이 태어나는 자리가 어디인가를 읽는 눈빛, 너른 판에서 그림을 배우고 싶은 꿈, 그리고 이 모두를 하나로 아울러서 스스로 즐거우면서 조용하게 살림을 지어 그림으로 담아내는 길, 이 여럿을 잘 보여주는구나 싶어요.

배운 것을 무르익혀 새롭게 꽃피우는 걸음걸이였기에, ‘그림을 그저 잘 그리던 사람’이 아니라 ‘스스로 바라보며 사랑하는 빛을 그림에 곱게 담아내던 즐거운 사람’이라는 이름으로 두고두고 남을 만하겠지요. 우리 마음에서 깨어나는 새는 우리가 꿈꾸는 데로 홀가분하게 날아오릅니다. ㅅㄴㄹ