-

-

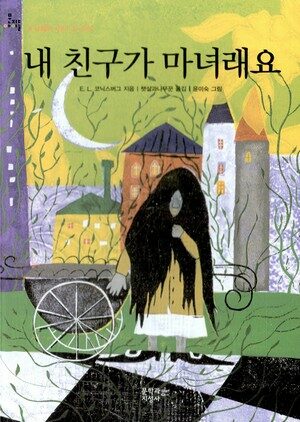

내 친구가 마녀래요 - 2단계 ㅣ 문지아이들 6

E.L. 코닉스버그 지음, 윤미숙 그림, 장미란 옮김 / 문학과지성사 / 2000년 3월

평점 :

숲노래 책읽기

푸른책시렁 149

《내 친구가 마녀래요》

E.L.코닉스버그

윤미숙 그림

햇살과나무꾼 옮김

문학과지성사

2000.3.22.

“내가 우스꽝스러운 검정 옷을 입지 않고 우스꽝스러운 빗자루를 들지 않고 우스꽝스러운 검정 모자를 쓰지 않았다고 해서, 내가 마녀가 아니라는 건 말도 안 돼. 난 핼러윈 날뿐 아니라 언제나 마녀야.” (10쪽)

“정말로 마녀가 되고 싶다면, 별로 힘들 게 없어. 정말로 마녀가 되고 싶은 게 아니면, 하는 일마다 무지 힘들 거고. 좋아, 싫어?” (37쪽)

이제는 학교를 오가는 일이 하나의 모험이 되었다. 그런 모험을 생각하면 옷을 입는 것마저도 설레었다. 엄마는 깜짝 놀라며 내가 꼭 딴사람 같다고 말했다. 물론, 나는 다른 아이였다. (49쪽)

“사람들이 많은 곳에서는 마법을 쓰지 말았어야지. 자랑하고 싶은 유혹에 빠지면 안 돼.” (130쪽)

1982년에 국민학교에 들어갔습니다. 학교라는 곳에 들기 앞서까지는, 마을에서 날마다 신나게 뛰놀면서 누구한테 놀림이나 따돌림을 받은 적이 없습니다. 학교에 들어가고부터 교사하고 또래한테 놀림을 실컷 받았습니다. 교과서 읽기를 시킬 적에 버벅거렸거든요. 이때에 교사는 버벅거리는 여덟 살 아이를 출석부로 머리를 내리친다든지 비웃거나 놀리는 말을 일삼았습니다. 저뿐 아니라 다른 동무도 매한가지였습니다.

처음 학교에 든 아이들은 누가 교과서 읽기를 잘하든 못하든 멀거니 바라보았어요. 뭐가 뭔지 하나도 모르니 그저 구경만 하는데, 교사란 자리에 있는 이는 ‘잘하느냐 못하느냐’라는 금을 그어서 점수를 매깁니다. 이때에 교사 눈에 들지 못하는, 이른바 ‘못하는’ 아이는 가볍게 손찌검을 받고 놀림말에 막말을 들었어요.

처음에 얼핏 버벅거렸지만, 이내 더듬더듬이 되고, 내내 말더듬이 됩니다. 놀림말이나 막말이나 손찌검 앞에서 저 스스로 ‘나는 말더듬이로구나’ 하고 여길밖에 없었고, 학교라는 데가 매우 무섭고 싫었습니다. 그때 교사 자리에 있던 어른이란 이들은 왜 끝까지 차분히 조용히 기다리지 않았을까요? 말을 더듬든 버벅이든 왜 놀리거나 손찌검을 하거나 점수매김질을 해야 했을까요? 왜 “천천히 읽어 보렴.”이라든지 “그래그래, 더 천천히 한 마디씩 끊어서 읽어 보렴.”처럼 말하고 달랠 틈을 스스로 내지 않았을까요? 아무리 콩나물시루처럼 바글바글 아이들이 많았다 하더라도 어린이를 구석으로 내몰며 마음에 멍울이 지도록 다그쳐야 했을까요?

《내 친구가 마녀래요》(E.L.코닉스버그/햇살과나무꾼 옮김, 문학과지성사, 2000)에는 책이름처럼 스스로 ‘나는 마녀야’ 하고 말하는 아이가 나옵니다. ‘나는 마녀야’ 하고 말하는 아이는 살빛이 검다고 합니다. 이 어린이문학에 나오는 ‘어린이가 다니는 학교’에서 홀로 살빛이 검다지요.

살빛이 검은 아이는 학교에서 놀림질이나 따돌림질을 받을까요? 이 어린이문학을 읽어 보면 ‘놀림질이나 따돌림질을 받는가 안 받는가’는 잘 드러나지 않는 듯합니다만, 가만가만 읽으니 ‘어떻게 놀리거나 따돌리는가’까지 그리지 않았을 뿐, 교사나 또래가 살빛이 검은 아이를 ‘우리 학교에 없는 아이’처럼 여긴다는 대목을 소름이 살짝 돋도록 느낄 수 있더군요.

그런데 살빛이 검은 아이만 놀림질이나 따돌림질에 갇히지 않아요. 살빛이 하얀 아이도 놀림질이나 따돌림질에 갇힙니다. 다시 말하자면, 교사라는 자리에 선 어른이 먼저 나서서 ‘귀엽게 봐주는 몇몇 아이’가 있다 보니, 귀염둥이가 된 몇몇 아이를 뺀 숱한 아이들은 주눅이 들고 뒤로 밀리고 스스로 풀이 죽어 날개를 꺾고 말더군요.

《내 친구가 마녀래요》를 읽는 내내 제 어린 나날이 떠올라 몹시 힘들었습니다. 아픈 자리를 송곳으로 쑤시는 듯한 줄거리라, 끝까지 읽기란 만만하지 않습니다. 그러나 이 이야기를 끝까지 차근차근 읽어낼 수 있었으니, ‘놀림질이나 따돌림질이란 손가락질’을 받는 아이가 스스로 친 ‘나는 마녀야’라는 말 한 마디가 새로워 보이더군요. 누가 나를 놀리건 따돌리건 손가락질하건 아랑곳하지 않을 수 있는 말 한 마디가 새삼스러웠어요. 그렇군요. 남이 나를 뭐라 하든 대꾸할 까닭이 없어요. 교사란 어른이 말더듬이를 놀리던 때리든 그런 짓을 안 쳐다보면 되지요. ‘나는 나야. 나는 언제나 나야.’ 하는 마음을 스스로 새기고, 이 말을 늘 스스로 들려주면 되어요.

어쩌면 글쓴님부터 어릴 적에 놀림질이나 따돌림질을 흠씬 받았겠구나 싶습니다. 유럽 여러 나라도 학교라고 하는 곳에서 놀림질이나 따돌림질이나 윽박질이나 손찌검이 무척 많았다고 합니다. 요즈음 한국은 무척 나아졌으나 고작 스무 해쯤 앞서까지도 이런 슬픈 짓이 흔했어요.

아이들을 구석으로 몰아세우지 않으면 좋겠어요. 아이들이 ‘나는 마녀야’ 하는 말로 스스로를 지키려고 용을 쓰다가 그만 스스로 제 이름을 잊는 일이 일어나도록 내몰지 않으면 좋겠어요. 아이도 어른도 다같이 ‘나는 나야. 나는 언제나 사랑스러운 나야. 나는 늘 아름답고 노래하고 활짝 웃는 나야.’ 하고 외칠 수 있는 배움터하고 마을하고 보금자리가 되면 좋겠어요. ㅅㄴㄹ