-

-

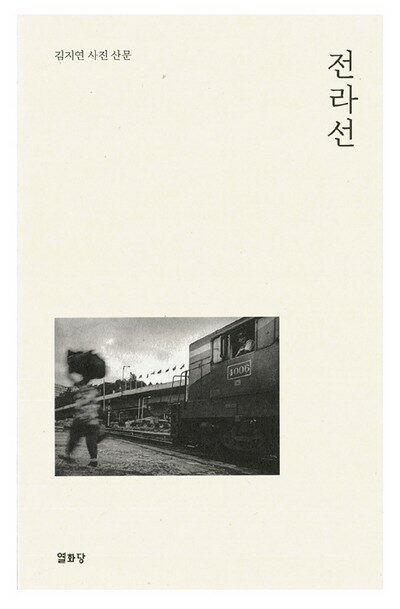

전라선 - 김지연 사진 산문

김지연 지음 / 열화당 / 2019년 6월

평점 :

숲노래 책읽기

인문책시렁 87

《전라선》

김지연

열화당

2019.6.10.

서울의 부암동 숲이 손질이 잘된 비단옷 같은 느낌이었다면 전주의 건지산 길은 무명이나 삼베 옷 같았다. (18쪽)

미카엘 수녀님은 아침에 휴대폰으로 찍은 수많은 사진들을 내게 보여주었다. 구름과 꽃과 나비…… ‘아름다운 것’들을 보는 대로 다 찍었고 그것을 보여주면서 기분이 들떠 있었다. (24쪽)

나는 그이가 나온 페이지를 펼쳐 보였다. “아, 풍신나게 생겼네.” 그이는 자기 모습을 보며 쑥스러워했다. 내가 보기에는 지금보다 훨씬 예쁜데 말이다. 그이는 “붕어빵을 좀 많이 구워 놨더라면 사진이 보기가 더 좋았을 텐데” 하며 아쉬워했다. (84쪽)

아이의 예쁜 손가락에는 요즘 보기 드문 꽃반지가 끼워져 있었다. 그들이 돌아가는 길에 대문 앞에서 손을 흔들었더니 한 아이가 달려와서 내 손에 사탕 두 알과 초콜릿 과자 하나를 쥐여 주고 달아났다. (231쪽)

전라도에서 열 해 즈음 살면 ‘전라사람’이 될까요? 전라도에서 나고 자라야 비로소 ‘전라사람’일까요? 전라도에서 나고 자랐으나 일찌감치 이 고장을 떠났으면 그이는 어떤 사람일까요?

저는 인천에서 나고 자랐습니다만 열아홉 살에 그 고장을 떠났습니다. 한동안 인천으로 돌아가서 몇 해를 살았는데요, 아무튼 그 고장에서 나고 자랐으니 저는 오늘 전라도에서 열 해 즈음 살았더라도 ‘전라사람’ 아닌 ‘인천사람’일까요?

서울이란 고장에서 열 해쯤 산 적이 있는데, 그때에 저는 ‘서울사람’이었을까요? 군대를 강원도에서 보냈으니, 군인으로 지내던 나날은 ‘강원사람’인 셈일까요? 제가 앞으로 경상도로 삶터를 옮긴다면 그때에는 어느새 ‘경상사람’으로 바뀔까요?

《전라선》(김지연, 열화당, 2019)을 읽다가 ‘전라도’라는 이름을, 또 전라도라는 터를, 또 전라도뿐 아니라 경상도에 강원도에 충청도에 경기도에 인천에 서울에, 갖가지 고장 이름을 혀에 살짝 얹어 봅니다.

나고 자란 이라면 고작 어린 날 두어 해를 살았어도 ‘그 고장 사람’이라 하기 일쑤요, 쉰 해나 예순 해를 어느 고장에서 살았어도 그 고장에서 나고 자라지 않았다면 ‘그 고장 사람이 아니’라고 말하기도 합니다.

왜 이렇게 금을 긋는지 모르겠습니다. 금을 굳이 그어야 하는가도 아리송합니다. 어느 고장이든 아름다운 숨결이 흐를 테고, 어느 마을 어느 기찻길이나 버스길이나 들길이나 숲길에도 사랑스러운 손길이 닿을 텐데요.

사라진 기차역을 떠올리는 김지연 님은, 사진으로 남은 아스라한 이야기하고 오늘 코앞에서 마주하는 새로운 이야기를 맞물려 놓습니다. 까르르 웃던 먼먼 옛날 아이들하고 쿡쿡쿡 웃고 뛰노는 오늘날 아이들을 나란히 마주하면서, 둘 사이에 흐르는 따스한 기운은 뭘까 하고 스스로 물으면서 이야기를 풀어냅니다.

전라도도 경상도도 모두 아름다운 고장으로 나아가면 좋겠습니다. 모든 고장이 사이좋게 어깨를 겯으면서 함께 피어나면 좋겠습니다. 높거나 낮거나 크거나 작은 금을 모두 털어내고, 오붓하게 수다를 하며 뛰노는 마을길을 누리면 좋겠습니다. ㅅㄴㄹ