손길이 닿다 (2018.1.6.)

― 대구 수성구 〈읽다 익다〉

대구 수성구 신매로8길 8-11 1층

푸름이라는 나날을 보내던 어느 날을 떠올립니다. 고작 열대여섯이나 열일고여덟 살인 동무는 누가 저희를 보며 “아저씨 같다”고 하면 되게 싫어합니다. 여덟 살 아이가 저를 쳐다보며 “아저씨?” 하고 불러도 싫어하고요. 동무들 낯빛이나 말씨를 보며 묻습니다. “동무야, 저 아이가 보기에 우리는 아저씨일 수 있는데, 그 말이 왜 싫어?” 스물을 갓 넘긴 젊은 동무도 ‘아저씨’란 이름을 듣기 싫어합니다. 서른 줄에 접어들자니 “이제 아저씨잖아!” 하면서 자꾸 싫어합니다.

이렇게 스스로 아저씨란 이름을 싫어하는 이를 더는 만나지 않습니다. 아저씨이든 안 아저씨이든 우리 숨결은 매한가지예요. 아줌마이든 안 아줌마이든 우리 넋은 한결같습니다. 빛나는 숨결이라면 나이 열이나 서른이나 쉰에도 빛나요. 고운 마음결이라면 나이 스물이나 마흔이나 예순에도 고와요.

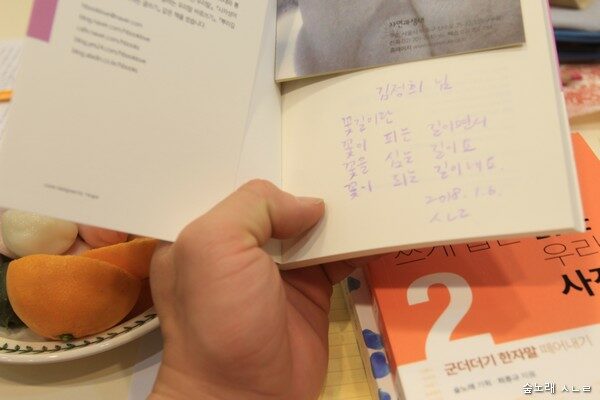

빛나는 마을책집 가운데 하나라고 느끼는 〈읽다 익다〉를 처음으로 마실합니다. 다만 이곳까지 오는 길이 멀다는 핑계로(고흥에서 대구 사이는 멀기는 멉니다만) 느즈막한 때에 겨우 닿습니다. 이야기꽃을 펴는 자리를 마련했습니다만, 느긋하게 책시렁을 둘러볼 짬은 밭습니다. 그렇지만 아무리 밭은 짬이라 해도 두 자락 책은 고르자고 생각하면서, 사진 몇 칸 찍지 못하더라도 이리 보고 저리 살피면서 《흙의 학교》(기무라 아키노리·이시카와 다쿠지/염혜은 옮김, 목수책방, 2015)를 먼저 집습니다.

“놀라운 능금(기적의 사과)”를 끝내 일군 기무라 아키노리 할아버지가 이런 말을 남겨서 책으로도 태어났군요. 옮김말은 꽤 아쉽습니다. 아무래도 흙할배 기무라 아키노리 님은 ‘흙말’을 썼을 테고, 능금짓기를 숲에서 배운 숲할배는 그야말로 ‘숲말’을 썼을 테니까요. 흙을 살리고 숲을 사랑하는 마음으로 나무를 어루만지니 언제나 상큼하면서 해맑은 열매를 베풀 테지요.

《텍스트의 포도밭》(이반 일리치/정영목 옮김, 현암사, 2016)을 만납니다. 이반 일리치 님이 펴는 이야기는 언제나 눈부신 꽃밭 같구나 싶어요. 다만 아직까지 한국에서 이반 일리치 님이 편 꽃말을 꽃말대로 옮긴 분은 없구나 싶어요. 이반 일리치 님 꽃넋을 어린이도 읽고 반가이 맞이할 수 있도록 가다듬는 슬기로운 어른은 언제쯤 만날 만할까요. 꽃넋으로 꽃말을 지펴서 꽃마음으로 어깨동무를 하고 싶은 꽃어른 이야기를 우리는 언제쯤 꽃책이 되도록 여밀 만할까요.

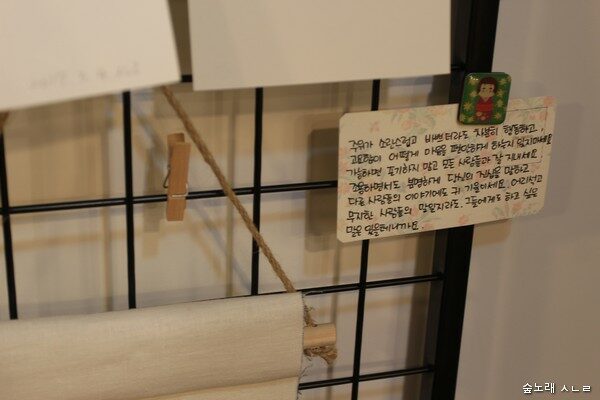

찻잔에서 퍼지는 내음이 부드럽습니다. 마을책집에 모여서 귀를 쫑긋하고 즐거운 말을 혀에 얹는 이웃님들 몸짓이 상냥합니다. 이곳 마을 한켠에서 마을책집을 가꾸는 책지기님 손길이 제 두 손으로 와서 몽글몽글 싱그러운 씨앗으로 깃듭니다. ㅅㄴㄹ