-

-

책방 풀무질 - 동네서점 아저씨 은종복의 25년 분투기, 행복한아침독서 추천도서

은종복 지음 / 한티재 / 2018년 4월

평점 :

절판

따뜻한 삶읽기, 인문책 204

책도둑이 책손으로 바뀌는 ‘풀집’이 있다

― 책방 풀무질 : 동네서점 아저씨 은종복의 25년 분투기

은종복 글, 최종규 사진

한티재, 2018.4.1.

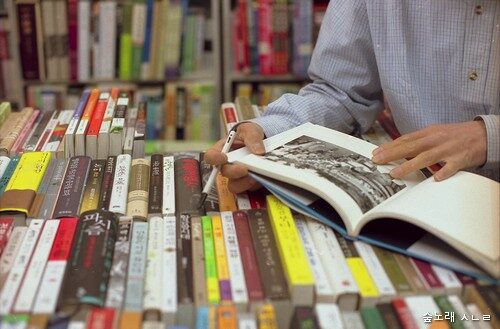

자그마한 책집이 있었습니다. 이제는 예전처럼 자그마한 곳은 아닙니다만, 참말로 자그마해서 한 사람이 서도 차고, 두 사람이 서면 꽉 차며, 세 사람이 서면 몸을 틀 수 없는데, 너덧 사람이 서면 그야말로 옴쭉달싹 할 수 없던 곳입니다.

어떻게 자그마한 책집이 책장사로 살림을 꾸릴 수 있느냐고 물을 수 있습니다. 천 평이나 이천 평쯤은 되어야 책을 넉넉하게 꽂고 걸상을 널널하게 두어 손님을 잔뜩 끌여들어 장사를 잘할 만하지 않느냐고 물을 수도 있어요.

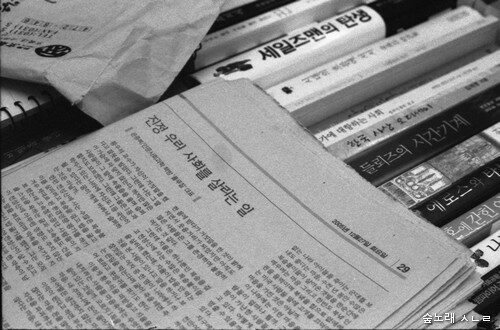

남쪽은 사회주의를 안을 수 있는 민주정부가 들어서야 하고 북쪽은 자본주의를 품을 수 있는 사회주의 국가가 되어야 한다. 둘째는 남북 모두 군대를 없애야 한다. 이런 생각을 하면 미쳤다고 말을 할 것이다. 중미에 있는 코스타리카는 군대가 없다. (210쪽)

코스타리카는 500만 명이 안 되는 작은 나라다. 한반도 남녘은 5천만이 넘고 남북이 갈라져 있어서 그 나라와 똑같이 할 수는 없다. 그래도 생각을 바꾸지 않으면 삶도 바뀌지 않는다. 투표장에 나가는 마음이 기쁘고 즐거우려면 ‘테러방지법’ 같은 백성들을 범죄자 취급하는 법을 더 만들 것이 아니라 아이들이 민주주의를 배울 수 있는 교육이 있어야 한다. (196쪽)

자그마한 책집을 꾸린 일꾼은, 젊어서 소설쓰기를 꿈꾸었다고 합니다. 자그마한 책집지기는, 마음으로만 소설쓰기 꿈을 품으면서 틈을 내어 쪽글을 씁니다. 원고종이로는 서너 쪽, A4종이로는 한 쪽이 될 글을 씁니다. 짤막하게 쓰니 쪽글이요, 이 쪽글을 100장씩 200장씩 뽑아서 책손한테 나누어 줍니다. 책집 곁에 있는 대학교를 다니는 책손한테도, 먼길을 마다 않고 찾아오는 책손한테도 쪽글을 건넵니다.

작은 책집지기가 쓰는 쪽글은 대수롭지 않을 수 있습니다. 오늘날 읽을거리가 얼마나 넘치는데요. 신문도 많고 책도 많습니다. 더욱이 책집 곁에 있는 대학교에는 교수님도 많습니다.

그런데 숱한 신문이며 책이며 교수님이며 지식인이 있으나, 우리 삶터 구석구석을 못 짚을 때가 있고, 안 건드릴 때가 있습니다. 섣부른 소리로 여기거나 이 나라에는 안 어울린다고 여겨서 손사래치는 글도 있어요. 작은 책집지기는 책으로 마주하는 모든 이웃하고 쪽글을 나눕니다. 책을 읽어서 생각을 새롭게 지펴도 좋다고 여기고, 쪽글을 쪽틈 내어 읽고서 생각을 새롭게 밝혀 주기를 바랍니다.

얼마 앞서 프랑스에 다녀온 일이 있었다. 도시 골목마다 책방이 있는 것을 보고 놀랐다. 프랑스는 완전도서정가제를 20년도 전부터 해 오고 있다. 더욱 놀라운 일은 그 나라에서는 책방을 새로 열려고 하면 나라에서 우리나라 돈으로 10억 원을 10년 거치, 10년 상황, 무이자로 빌려준다. 책방을 해서 돈을 많이 벌거나 건물을 사는 일은 없지만 책방을 한다고 망하는 일도 없다. (205쪽)

사람이 꼭 책을 읽어야 세상이 맑고 밝아지고, 스스로가 맑고 밝아지는 것은 아니다. 그러나 적어도 대학 앞에 책방이 없다는 것은 그 나라가 죽어 가고 있는 것이다. (173쪽)

사람들이 읽지 않으면 책이 더 이상 나오지 않듯이, 사람들이 인터넷서점에서 책을 싸게 사면 동네책방은 사라진다. 동네책방이 사라진 동네, 동네에 복덕방·머리방·소주방·전자놀이방만 보이는 나라는 좀 슬프지 않은가. (174쪽)

《책방 풀무질》(은종복, 한티재, 2018)을 읽습니다. 서울 성균관대 곁에 있는 책집 〈풀무질〉 이야기를 담은 자그마한 책입니다. 작은 책집 이야기를 작은 일꾼이 쓰고, 작은 출판사에서 꾸렸습니다.

자그마한 책에 깃든 이야기는 자그마한 목소리입니다. 쩌렁쩌렁 울리는 목소리로 적은 글이 아니라, 가볍고 산뜻한 봄바람처럼 나긋나긋하게 스며들 만한 목소리로 적은 글입니다. 머리띠를 질끈 동여매면서 쓰고 나누는 글이 아닌, 우리가 저마다 제 삶자리에서 조용히 돌아보면서 생각을 밝혀서 우리 보금자리하고 마을을 곱게 지어 보자는 뜻을 나누는 글입니다.

지금 학생들은 돈 많이 주는 기업에 들어갈 수만 있다면 영혼도 팔 수 있다고 달려든다. 이것이 노예가 아니고 무엇인가. 내 아이가 다니는 학교는 이런 노예를 만들지 않으려 한다. 그러다 보니 학령공부는 떨어져 대학엔 못 들어간다. 대신 사람답게 사는 길이 무엇인지 찾는다. 하늘과 바람과 땅과 구름과 강과 바다 속에서 배우며 자라서 아이들 마음은 따뜻하다. (149쪽)

《책방 풀무질》을 얼핏 읽는다면 목소리가 세지 않느냐고 여길 수 있습니다. 이를테면 ‘군대를 없애자’는 이야기라든지 ‘제도권학교로는 안 된다’는 이야기라든지 ‘대학교가 대기업 밑을 핥는 듯한 장사판이 된다’는 이야기는 매우 세다고 여길 수 있습니다. 그렇다면 책집 풀무질 일꾼은 왜 이러한 이야기를 쪽글로 써서 책이웃하고 나누려고 할까요?

풀무질 일꾼 은종복 님은 스스로 ‘풀벌레’라는 이름을 씁니다. 풀벌레로서 풀숲에서 살아가며 바라보는 삶이 있습니다. 풀벌레가 작은 풀잎 하나로 제 숨결을 잇고 풀노래를 부를 수 있듯, 우리가 저마다 어떤 보금자리를 짓고 어떤 마을을 가꾸고 어떤 나라를 품을 적에 늘 아름다울 만한가를 생각해 봅니다. 혼자 풀숲을 차지하려는 풀벌레가 아닌, 온갖 풀벌레가 알맞게 자리를 누리면서 갖은 풀노래를 부를 수 있는 기쁨을 헤아려 봅니다.

이러면서 묻지요. 군대가 꼭 있어야 하는가 하고, 군대에 얼마나 엄청난 돈이 들어가는지를 생각해 보자고, 평화하고 군대는 얼마나 맞닿느냐고, 나라마다 서로 군대를 차츰 줄이거나 아예 없애면 온나라가 얼마나 넉넉한 살림이 되어 즐거울 수 있을까 하고, 못 이룰 만한 일이 아닌 해 볼 만한 꿈이라고 생각해 보자고.

권정생 선생님은 며칠 뒤 내 꿈에 나타났다. “선생님, 뭐하세요?” “응, 종복이 왔나. 여기다 호미를 빠뜨렸네.” 나는 잠시 주춤하다 바지를 걷고 물 속에 들어가서 호미를 찾아 드렸다. 선생님은 고맙다고 하면서 멀리 걸어갔다. 그러다 다시 발길을 돌려 나에게 오셨다. “이것은 자네가 써야 할 것 같네. 좋은 것이니까 소중하게 간직하게.” (99쪽)

나는 글을 쓸 때 세 가지를 생각한다. 첫째는 초등학교 5학년도 읽을 수 있도록 쉽게 쓴다. 둘째는 아름다운 우리말을 살려 쓴다. 셋째는 A4 한 장 분량으로 짧게 쓴다. (126쪽)

제가 〈풀무질〉이라는 책집을 처음 만나던 무렵, 이곳 아이는 매우 어렸습니다. 〈풀무질〉 책손으로 이곳을 드나드는 동안 학교에 처음 들었고, 졸업장을 받지 않는 학교에 다녔으며, 어느새 스무 살이 넘는 나이가 되었습니다. 이동안 책집지기는 곁님을 만나고 아이를 낳으며 살림을 돌보는 하루를 보냈습니다. 모르던 살림을 보았고, 배우는 살림이 늘었으며, 하나하나 맞아들이는 새로운 길에서 얻은 즐거움이 새삼스레 쪽글 이야기로 태어났습니다.

풀무질지기 풀벌레 님은 ‘한국말을 아름답게 살려서 글을 쓴다’고는 여길 수 없습니다. 풀벌레 님릉 스스로 한국말을 아름답게 살려서 쓴다고 밝힙니다만, 아직 아름답게 살려서 쓴 글은 아닙니다. 다른 글이에요. 어떤 글인가 하면, ‘한국말을 아름답게 살려서 쓰고 싶은 글’입니다. 늘 꾸준히 새로 배워서 글을 쓰려고 합니다. ‘아름다운 글’이 아닌 ‘아름답고 싶은 글’입니다.

무슨 뜻인가 하면, 풀벌레 님이 쓰는 글은, 집과 마을과 나라가 ‘아름답게 나아가기를 바라는 이야기를 담은’ 글이라고 할 수 있습니다.

김대중 정부에서 국가 공기업을 사기업으로 만든 것이나 노동유연화를 한다면서 정규직보다 비정규직이 더 많은 세상을 만든 것은 용서할 수 없다. 노무현 정부도 마찬가지다. 제주에 해군기지를 만들기로 한 것이나 평택에 미군기지를 만든 것, 한국자유무역협정을 체결한 것, 국가보안법을 없애지 못한 것, 이라크에 군인을 보낸 것을 생각하면 분을 참을 수 없다. 물론 제주 해군기지는 이명박, 박근혜 정권이 마무리를 했지만 그 계획을 세운 것은 노무현 정부다. (86쪽)

책집지기가 목소리를 냅니다. 책집지기가 쪽글을 써서 나누는 글은 읽는이가 200∼300쯤 됩니다. 신문 구독자 숫자에 대면 턱없이 적다고 할 수 있습니다. 많이 팔리는 책에 대어도 매우 적다고 할 수 있어요. 그러나 작고 낮은 목소리로 씨앗을 뿌립니다. 책으로 읽는 눈을, 책집에서 바라보는 눈을, 곁님하고 아이랑 살림을 지으면서 배운 눈을, 대학교 옆자리에서 오랜 나날 책집을 꾸리며 지켜본 눈을, 맑은 마음인 책이웃한테서 맞아들인 눈을, 이 나라가 평화롭게 거듭나기를 바라는 눈을, 한 줄 두 줄 찬찬히 적바림해서 씨앗을 뿌립니다.

혹시 그가 이 글을 읽고 책방에 다시 와서 “제가 1994년 봄에 시집을 훔쳤다가 돌려준 사람이에요!”라고 말을 하면 내 마음이 어떨까. 그렇게 마음이 고우니 아마 좋은 시인이 되었으리라. 나는 이런 힘을 받고 책방 풀무질을 힘차게 꾸린다. 책방에서 마음 다치는 일이 있으면 그를 떠올리고 마음을 달랬고 입가에 작은 미소를 짓고 혼잣말을 한다. “그래도 양심 있는 사람들이 더 많아. 책방에 그처럼 눈빛 맑고 목소리 고운 사람들이 더 많이 오잖아.” (40쪽)

자그마한 책집인 〈풀무질〉인데 이곳에 와서 책을 훔치는 이가 곧잘 있다고 합니다. 먹고살기 얼마나 팍팍한 나라이면 작은 책집에까지 와서 책을 훔쳐다가 되팔아 돈을 벌려고 생각하는 사람이 있을까 싶은데요, 제법 있다고 합니다. 그런데 이런 책도둑 가운데 어떤 이가 ‘훔친 책을 돌려주려’고 찾아왔으며, 나중에는 ‘책을 사 가는 손님’까지 되었다고 합니다.

모든 책도둑이 책손으로 바뀌지는 않았다지만, 책도둑이 책손으로 바뀔 수 있는 곳이라면, 작은 책집이 품은 책을 다시 돌아보고 새로 헤아리며 곰곰이 생각해 볼 만하지 싶습니다.

우리는 어디에서 책을 장만해서 어떻게 읽을 적에 즐거울까요? 우리는 어디에서 어떤 삶을 지으면서 책 하나를 곁에 두어 어떤 꿈을 품을 적에 아름다울까요? 우리는 한 손에 무엇을 들고, 다른 한 손에는 무엇을 쥐는가요?

책집지기 풀벌레 님은 언제나 “맑고 밝게”를 말합니다. 스스로 맑고 밝게 살기에 “맑고 밝게”를 말하지 않습니다. 누구보다 책집지기 풀벌레 님 스스로 “맑고 밝게”를 소리내어 입으로 말하는 동안 맑고 밝게 생각하고 꿈꾸며 책살림을 짓겠다는 길을 걷습니다. 꿈을 소리내어 말하면서 꿈길로 한 걸음을 내딛습니다. 그리고 이 꿈을 다시 쪽글로 옮기면서 책이웃 모두한테 다 같이 아름다운 꿈길로 어깨동무하면서 나아가자는 뜻을 들려줍니다.

책도둑이 책손으로 바뀌는 ‘풀집’처럼, 이 나라 사람들 마음에 고운 숨결이 흐르는 ‘풀나라’가 될 수 있기를 빌어요. ‘풀마을’이 되고 ‘풀별’이 되기를 빕니다. ‘풀집’도 ‘풀누리’도 되기를 비는 마음입니다. 2018.4.15.해.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 시골에서 책읽기)