-

-

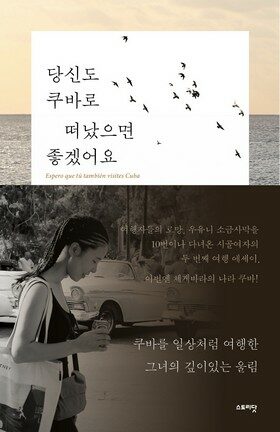

당신도 쿠바로 떠났으면 좋겠어요 - 쿠바를 일상처럼 여행한 작가 시골여자의 깊이있는 울림

시골여자 지음 / 스토리닷 / 2016년 10월

평점 :

따뜻한 삶읽기, 인문책 171

사랑스런 ‘이웃마을’ 쿠바로 함께 떠나요

― 당신도 쿠바로 떠났으면 좋겠어요

시골여자 글·사진

스토리닷 펴냄, 2016.10.20. 14000원

우리가 나들이를 다니는 곳은 이웃마을입니다. ‘여행’을 가리키는구나 싶은 한국말로 ‘마실·마을’하고 ‘나들이’라는 낱말이 있어요. ‘마실·마을’은 바로 우리 스스로 집을 지어서 살림을 이루는 곳을 가리켜요. ‘나들이’는 우리가 사는 곳에서 ‘나간’ 뒤에 ‘들어오는’ 몸짓을 가리켜요.

한국말을 더 헤아리면 ‘떠나다’나 ‘나서다’ 같은 낱말이 있어요. 여행이라고 한다면 “길을 떠나는” 일이라든지 “길을 나서는” 일이 될 만해요. 그런데 길을 떠나건 나서건 우리가 닿는 곳은 바로 ‘내가 아닌 다른 사람이 사는 마을’이지요. 아니면 ‘들짐승이나 벌레나 새가 사는 숲이나 들이나 바다’예요. 뭇목숨이 살림을 이루는 터전이 바로 ‘우리가 여행하는 곳’이에요.

801호 테라스에서 시원한 바람을 느끼고 있는데 802호에 있던 남자가 인사를 건네 왔다. 그리고 뜬금없이 방금 전에 UFO를 봤다고 했다. 한 대도 아니고, 여러 대가 떼 지어 날아갔다고. 그래서 사진을 찍기 위해 기다리고 있다고 했다 … 믿을 수는 없었지만 이것이 거짓이라고도 단정 지을 수 없는 일. (23쪽)

시골여자(김해솔)라는 이름을 쓰는 분이 쿠바에서 꽤 오랜 나날을 지내면서 느낀 여러 가지 이야기를 적바림한 《당신도 쿠바로 떠났으면 좋겠어요》(스토리닷,2016)를 읽으면서 ‘마실’이나 ‘여행’을 생각해 봅니다. 마치 쿠바에서 살듯이 ‘쿠바 여행’을 즐기는 시골여자 님은 우리더러 ‘여행’을 하라는 말보다는 “쿠바로 ‘떠나’” 보라고 속삭입니다. 우리가 저마다 태어나서 자란 곳을 가만히 ‘떠나’ 보라고 해요. 우리가 익숙하게 지내는 곳에서 조용히 ‘떠나’ 보자고 해요.

새로운 마을로 찾아가서 새로운 사람을 새로운 이웃이나 동무로 만나 보자고 얘기해요. 새로운 삶터에서 새로운 숨결을 느끼면서 새로운 바람으로 온마음을 다스려 보자고 얘기해요.

왜 이렇게 그들의 음악이 감동적일까 생각을 해 봤더니, 쿠바인들의 음악은 이야기를 하고 있었던 거다. 그것도 아주 숨 막히는 이야기를. (29쪽)

내가 ‘쿠바’ 하면 떠오르는 것은 1달러로 다섯 개나 살 수 있는 럭비공만 한 크기의 망고와 주황색 꽃이 주렁주렁 달려 있는 커다란 프란포얀 나무와 말레꼰에서 불어오는 시원한 바람. (82쪽)

여행이란, 마실이나 마을이란, 또 나들이란, 익숙한 우리 보금자리에서 멀어지는 몸짓이로구나 싶습니다. 익숙하지 않은 이웃 보금자리로 가까이 다가서려고 하면서, 우리가 아닌 너희를, 또는 우리가 아닌 모두를, 때로는 우리가 아닌 그대를 차분하게 마주하자는 몸짓이로구나 싶어요. 《당신도 쿠바로 떠났으면 좋겠어요》는 쿠바라는 나라에 사는 이웃을 이야기하는 책이에요. 쿠바에 있는 우리 새로운 이웃을, 우리 새로운 동무를 찬찬히 마주하면서 겪은 일을 들려주는 책이에요.

쿠바에서 쿠바 노래를 들으며 쿠바다움을 생각합니다. 쿠바에서 쿠바 꽃을 바라보며 쿠바스러움을 생각합니다. 쿠바 열매를 먹고, 쿠바 햇볕을 쬐며, 쿠바 바람을 마셔요. 우리한테 익숙한 한국하고는 사뭇 다르지만, 곰곰이 따지고 보면 이 지구라는 별을 돌고 도는 똑같은 해와 별과 바람과 비라는 대목을 새삼스레 떠올립니다. 다 같은 해를 쬐고 바람이나 비를 마시지만 다 다르게 맺는 열매와 곡식과 남새를 여행길에 먹습니다. 다 같은 해를 바라보지만 다 다른 곳에서 다 다른 날씨와 철이 되기에 다 다른 살림을 이루는 모습을 지켜봅니다.

나는 적어도 ‘사람을 좋아하는 일’에 있어서는 ‘사랑’이 먼저이고 싶다. (99쪽)

마치 보물 지도인 양 종이지도가 구겨질까 고이고이 모셔 가며 이곳저곳을 헤집다 보면 어느 순간 긴장하지 않고 자연스레 골목골목을 산책할 수 있다. 지도 없이 걷는 쿠바의 골목길은 더 많은 이야기를 품고 있다. (105쪽)

길을 나선 우리로서는 ‘여행지·관광지’인데, 우리를 마주하는 그곳 사람들은 우리가 ‘손님’이나 ‘나그네’입니다. 우리는 우리 마을을 떠났고, 그곳 사람들은 그들 마을에서 우리를 맞이해요. 이웃이 가꾸어 놓은 예쁜 집과 마을을 여행길에 만나요. 이웃이 돌보고 지킨 고운 집과 마을을 마실길에 만나요. 이웃이 오래도록 사랑하고 거듭 사랑한 집과 마을을 나들잇길에 만나요.

우리는 쿠바로 떠나면서 쿠바를 만날 수 있어요. 우리는 우리 집과 마을을 떠나 이웃 집과 마을이 있는 다른 골목을 거닐면서 ‘한국을 새롭게 만날’ 수도 있어요. 서울에서 인천으로, 인천에서 수원으로, 수원에서 안산으로, 안산에서 서산으로, 서산에서 서천으로, 서천에서 공주로, 공주에서 익산으로, 익산에서 전주로, 전주에서 임실로, 임실에서 문경으로, 문경에서 속초로, 속초에서 상주로, 상주에서 대구로, 대구에서 밀양으로, 밀양에서 거창으로, 거창에서 진주로, 진주에서 순천으로, 순천에서 보성으로, 보성에서 광주로, …… 얼마든지 이웃 고을로 길을 떠날 만합니다.

길그림(지도)으로 보자면 그냥 옆에 있는 고을이지만, 하루나 이틀이나 사흘쯤 말미를 들여 이웃 고을을 마실해 보면 미처 모르던 새로운 모습을 엿볼 수 있어요. 달포나 한 해쯤 이웃 고을에서 ‘살듯이 여행하다’ 보면 짧게 마실을 하던 무렵에는 느낄 수 없던 한결 깊고 너른 모습을 누릴 수 있어요.

쿠바에서는 하루에 밥 먹는 횟수보다 “예쁘다”라는 말을 듣는 횟수가 더 많다. 이민을 온다면 난 당연, 쿠바다 … 예쁜 사람들에게는 “예쁘다”라고 해 줘야지. 질투하지 말고, 쿨하게. (116, 117쪽)

걸으니, 걷다 보니 행복이 발뒤꿈치에 매달려 달랑달랑 방울소리를 내며 따라다닌다. 걷는 것은 축복이다. 특히, 쿠바를 걷는다는 건. (194∼195쪽)

쿠바에서 살듯이 여행을 누리는 시골여자 님은 하루에도 ‘예쁘다’라는 말을 밥 먹는 횟수보다 자주 듣는다고 합니다. 우리는 한국에서 서울이나 부산을 여행한다면 어떤 말을 자주 들을 만할까요? 우리는 우리 삶자리나 마을로 나들이를 온 이웃이나 나그네한테 어떤 말을 자주 들려줄 만할까요?

서울에서 인천으로 골목길을 거닐려는 나들이를 갈 만할까요? 대전에서 대구로 골목길을 걸으려는 마실을 떠날 만할까요? 포항에서 광주로 골목길을 누비려는 여행을 나설 만할까요?

여행을 하다 보면 알게 된다. 나의 가장 멋진 친구는 바로 나 자신이라는 것을. (240쪽)

쿠바를 천천히 거닐며 쿠바라고 하는 나라와 마을과 집과 보금자리를 깊숙하게 즐기는 시골여자 님은 우리한테 “당신도 쿠바로 떠났으면 좋겠어요” 하고 속삭이면서 한 마디를 덧붙입니다. 마실길이나 여행길에 우리한테 가장 멋진 길동무가 되는 사람은 “바로 나”라고 얘기해요.

내가 나를 새롭게 되찾는 마실이라고 해요. 내가 나를 새삼스레 다시 보는 나들이라고 해요. 내가 나를 사랑으로 돌아보는 여행이라고 해요. 이리하여 ‘나찾기’라고 하는 마실이나 여행을 함께 떠나자면서 글월을 띄웁니다. 조촐히 엮은 글하고 사진으로 말이지요. 2016.10.27.나무.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 삶책 읽기)

* 이 글에 붙인 사진은 스토리닷 출판사에 말씀을 여쭈어서 고맙게 받았습니다 *