-

-

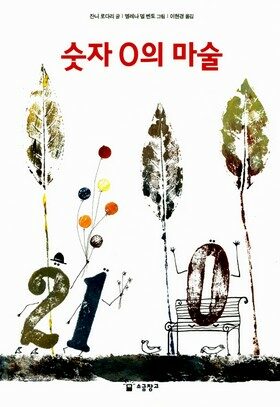

숫자 0의 마술 ㅣ 소금창고 그림책 3

잔니 로다리 글, 엘레나 델 벤토 그림, 이현경 옮김 / 소금창고 / 2012년 5월

평점 :

품절

다 함께 즐기는 그림책 655

왼쪽에 ‘0’이 오면 두려워한 숫자들

― 숫자 0의 마술

잔니 로다리 글

엘레나 델 벤토 그림

이현경 옮김

소금창고 펴냄, 2012.5.10. 10800원

한국에는 숫자를 세는 두 갈래 이름이 있습니다. 하나는 먼 옛날부터 내려오는 ‘하나 둘 셋 넷’이고, 다른 하나는 한자 소리를 빈 ‘일 이 삼 사’입니다. 아주 마땅하게도 ‘흙을 짓고 살림을 돌본 여느 사람’이라면 ‘하나 둘 셋 넷’이라는 숫자를 셌을 테고, 벼슬을 얻거나 임금님을 둘러싼 자리에 있으면서 한문으로 된 책을 읽는 사람이라면 ‘일 이 삼 사’라는 숫자를 셌을 테지요.

한국사람이 ‘1 2 3 4’ 같은 기호를 쓴 지는 그리 오래지 않습니다. 오늘날에는 누구나 숫자를 쓰고 읽지만, 이런 숫자를 누구나 읽은 지는 참말 얼마 안 되었어요. 그런데 한자로 읽는 숫자에는 ‘영’이 있는데, 한국말로 읽는 숫자에는 딱히 다른 말이 없어요. 다만, 여덟 아홉을 지나면 ‘열’이 있어요. “0개 있다”고 할 적에는 숫자말을 따로 안 쓰고 ‘없다’라 하고요.

아무도 0과 어울리고 싶어 하지 않았어요. 0과 어울리면 손해를 보니까요. (5쪽)

《숫자 0의 마술》(소금창고)이라는 그림책을 읽으며 숫자를 헤아려 봅니다. 어린이한테 숫자 0하고 얽힌 이야기를 쉽고 재미나게 들려주는 그림책인데, 어버이로서 이 그림책을 함께 읽으면서 0이란 무엇인가 하고 새삼스레 되새깁니다. 기호와 숫자라는 틀을 넘어서 ‘0·없음·열’이라고 하는 흐름을 곰곰이 돌아봅니다.

1과 0은 나란히 앉아 있었어요. 1은 이쪽에 0은 저쪽에 앉아서 큰 수 10이 된 거예요. 정말 커다란 숫자지요. (16쪽)

그림책을 보면, ‘하나부터 아홉까지’ 모두 0을 멀리한다고 해요. 하나이든 아홉이든 0이 곁에 있으면 손해로 여겼다는군요. 왜냐하면 ‘01’이든 ‘09’이든 늘 ‘1’이나 ‘9’일 뿐이니까요. 다른 숫자가 서로 어울리면 ‘11’이든 ‘23’이든 ‘54’이든 숫자가 갑자기 커져요. 두 자릿수가 되지요. 그렇지만 ‘0’이 함께 있으면 늘 한 자릿수에 머문다고 여겼대요.

그런데 이러던 어느 날 아주 커다란 일이 생겼다고 합니다. 어딘가 괴롭거나 슬프거나 힘든 일이 있던 ‘1’를 만난 ‘0’이 ‘1’를 자동차에 태우고 나들이를 갔다는데, 이때에 처음으로 아주 달라진 숫자, 아니 처음으로 아주 새로운 숫자가 나타났다고 해요. ‘01’이 아닌 ‘10’이 나타났다고 합니다.

숫자들은 조심스럽에 0을 자신들의 오른쪽에 오게 했어요. (왼쪽에 0이 오는 건 두려워했답니다.) (21쪽)

‘0’을 왼쪽 아닌 오른쪽에 두면서 숫자가 새롭게 바뀐다는 대목을 알아챈 ‘하나부터 아홉까지’ 이제는 ‘0’하고 동무가 되려 했답니다. 어느 모로 본다면 다른 숫자들이 꾀돌이나 꾀순이 같습니다만, 사람도 이렇게 쉽게 마음이 바뀌는걸요. 그리고 예전에 보여준 모습은 부끄럽거나 창피하다고 여기면서 비로소 0한테 처음으로 마음을 열며 어깨동무를 한다고 여길 만하고요. 다만, 이렇게 아홉 가지 숫자가 0을 사귀면서도 0은 늘 오른쪽에 있도록 했다고 하니 살며시 웃음이 납니다. ‘10’이 아닌 ‘01’이어도 좋잖아요. 왜냐하면 동무하고 함께 있으니까요. ‘01’일 적에 ‘0’은 돋보이지도 않고 도드라지지도 않지만, 또 ‘1’가 더 커지지도 않습니다만, ‘1’ 곁에 ‘0’은 늘 틀림없이 한결같이 함께 있어요.

그나저나 한국말 ‘열(10)’은 어떤 말밑일는지 궁금합니다. 아직 ‘열’이 어디에서 비롯했는지를 또렷하게 알 수 없다고 합니다. 열고 닫는 모습을 가리키는 ‘열다’에서 ‘열’이 왔다는 이야기도 있으나, 수수께끼가 훨씬 많다고 해요.

오늘날 우리는 스스럼없이 즐겁게 널리 쓰는 숫자말인데, 참말로 ‘하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열’은 어떻게 태어났을까요? 이런 이름을 지은 마음은 어떠했을까요? 하나부터 열까지뿐 아니라, ‘스물 서른 마흔 쉰’이라든지, ‘열 온 즈믄 골 잘 울’ 같은 더 커다란 숫자말도 헤아려 봅니다. ‘영(0)’이라는 이름은 없었어도 ‘없음(0)’을 여러모로 나타낼 줄 알던 마음이 우리가 흔히 쓰는 여느 말에 고이 녹아들지는 않았나 하고도 생각해 봅니다. 2016.5.13.쇠.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 - 시골 아버지 그림책 읽기)