-

-

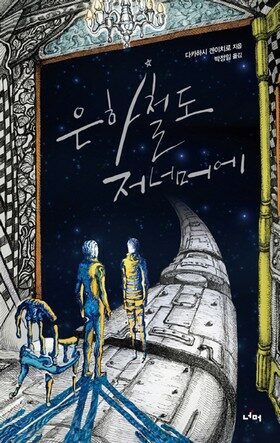

은하철도 저 너머에

다카하시 겐이치로 지음, 박정임 옮김 / 너머 / 2016년 4월

평점 :

따뜻한 삶읽기, 인문책 151

“난 누구지?” 하고 물으며 길을 걷다

― 은하철도 저 너머에

다카하시 겐이치로 글

박정임 옮김

너머 펴냄, 2016.4.28. 17000원

“어쩌면 그런 가설만이 살아남은 것에 지나지 않지. 어쩌면 지금의 가설도 시간이 흐르면 하나도 살아남지 못할 수도 있는 거야. 우리는 필사적으로 생각하지. 하지만 그 앞에는 다시 무언가가 있어.” (15쪽)

아이가 입을 삐죽입니다. 아이가 환하게 웃습니다. 아이 눈에서 싫다는 티가 뚜렷합니다. 아이 눈에서 기쁘다는 노래가 흐릅니다. 하루에도 수없이 널을 뛰듯이 달라지거나 바뀌는 모습을 보이는 아이들을 마주하면서 생각합니다. 나도 이 아이만 하던 지난날에는 우리 어버이한테 이와 같은 모습이었을까 하고 돌아봅니다. 그리고, 나를 낳은 우리 어버이가 아이였을 무렵에는 두 어버이를 낳고 돌본 할머니 할아버지가 ‘아이인 우리 어버이’를 마주할 적에 어떤 느낌이었을까 하고 돌아봅니다. 이러면서 할머니 할아버지가 아이였을 무렵을 떠올려 봅니다. 그 할머니 할아버지를 낳은 또 다른 어버이를 떠올리고, 자꾸자꾸 거슬러 올라가 봅니다.

문득 이렇게 거슬러 올라가며 생각을 기울이고 보니, 나는 어릴 적에 학교에서도 이런 생각을 으레 했습니다. 수업은 안 듣고 ‘옛날 옛적 사람들은 어떤 모습 어떤 삶 어떤 사랑’으로 하루를 보냈을까 하고 생각했지요. 몸은 교실에 있지만 마음은 아주 먼 옛날에 있습니다. 선생님은 교실에서 신나게 ‘떠드’시지만, 나는 아뭇소리를 안 듣고 고요하게 내 꿈에 빠집니다.

이러다가 몽둥이나 자나 주먹으로 머리통을 세게 얻어맞고는 번쩍 하고 깨어나지요. 수업을 하다가 딴생각에 빠져서 맞았다는 아픔은 그리 크지 않습니다. 오래도록 생각에 잠기며 ‘내 뿌리’를 찾는 일이 갑자기 끊겼기 때문에 못마땅합니다.

안다고 하면 아는 것이지만 그러면 정말로 알고 있는지 묻는다면 모른다고밖에 대답할 수 없다. 모르는 ‘말’이 늘어나 빈번하게 사전을 펼치는데, 펼치고 있을 때는 아는 듯한 기분이 들지만 곧바로 모든 것이 희미해져 가는 기분도 든다. (117쪽)

난 지금까지 생각하는 척하면서 아무것도 생각하지 않았어. 무언가를 아는 척했지만 사실 아무것도 몰랐어. 다른 사람들이 어떻게 볼까 하고 그것만 신경 썼기 때문이야. (137쪽)

다카하시 겐이치로 님이 쓴 《은하철도 저 너머에》(너머,2016)를 읽습니다. 이 책을 쓴 다카하시 겐이치로 님은 미야자와 겐지 님이 쓴 《은하철도의 밤》을 마음에 품으면서 이 글을 쓸 수 있었다고 합니다. 마침 《은하철도 저 너머에》라는 책을 낸 ‘너머’ 출판사는 《미야자와 겐지》 전집을 차근차근 펴냅니다.

가만히 헤아리니, “은하철도 저 너머에”를 그리는 이야기를 한국말로 옮긴 출판사 이름도 ‘너머’입니다. ‘너머’는 ‘넘다’에서 비롯한 낱말이고, ‘넘다’는 때나 곳이나 사람을 벗어나면서 지나가는 모습을 가리킵니다. 높은 곳이 있어도 더 높이 오르거나 날듯이 지나가는 모습을 가리키는 ‘너머(넘다)’요, 무시무시한 울타리가 있어도 가뿐히 지나가는 모습을 가리키는 ‘너머(넘다)’입니다. 벽도 한계도 끝도 없다고 여기며 지나가는 ‘너머(넘다)’이고, 어려움이나 고비나 힘겨운 삶도 어느새 훌훌 털고 지나가는 ‘너머(넘다)’예요.

이쪽에서 저쪽으로 가는 모든 몸짓이 바로 ‘너머(넘다)’입니다. 그리고, 우리가 살거나 서거나 있는 ‘이(이쪽) 차원’에서 다르거나 새로운 곳으로 가는, 그러니까 ‘다른(저쪽) 차원’으로 가는 몸짓도 ‘너머(넘다)’이지요.

“이래서는 안 돼.” 조반니는 자신을 격려하듯 말했습니다. 지금, 내가 해야 할 일은 과거를 그리워하거나 아빠와 엄마를 추억하는 일이 아니야. 내가 어디에 있고 어디를 향하는지를 아는 일이야. (152쪽)

아이를 바라보면서 나를 생각하고, 나를 생각하면서 우리 어버이와 곁님을 생각합니다. 우리는 서로 어떤 사이였기에 이렇게 한집을 이루면서 함께 살까요? 우리는 예전에 서로 어떤 사이로 살았기에 오늘 이곳에서 한살림을 지으면서 함께 먹고 자고 입고 말을 섞을까요?

오늘 이곳에서 우리는 ‘어머니와 딸’이라든지 ‘아버지와 아들’이라는 모습이지만, 지난날 저곳(옛날 다른 차원이나 세계)에서는 ‘사랑하는 두 사람’이었다든지 ‘미워하는 두 맞잡이’였는지 모릅니다. 짝사랑으로 그리다가 오늘은 ‘어머니와 아들’ 사이로 지낼는지 모릅니다. 지구에서 아주 머나먼 어느 별에서 살다가 이 지구로 다시 태어나서 한집을 이루는지 모릅니다. 그야말로 아무것도 모르지요. 우리 머릿속에는 우리 ‘예전 삶’이 어떠했는가 하는 실마리가 거의 안 남았다고 할 만하니까요. 역사책을 읽으면서 역사를 배우지만, 정작 ‘나’라고 하는 사람이 걸어온 발자취는 도무지 알 길이 없어요.

이를테면, 내가 예전에 임금님이었는지, 도둑놈이었는지, 군인이었는지, 군인 가운데에서도 무시무시한 살인마 같은 사람이었는지, 질그릇을 빚던 사람이었는지, 수수하게 땅을 일구던 사람이었는지, 배를 몰고 고기를 낚던 사람이었는지, 아기를 줄줄이 낳던 어머니였는지, 동생을 살뜰히 돌보다가 그만 냇물에 휩쓸려 일찍 숨을 거두었는지, 화산이 터져서 불에 타 죽었는지, 공룡한테 잡아먹혔는지, 참말로 내 지난 발자취를 오늘 이곳에서 하나도 ‘알아차리’거나 ‘알나내’지 못합니다.

“그레, 우리는 책을 읽는 방법조차 몰랐어. 아니 배우지 못했어. 왜냐하면 사실을 알려주면 안 됐으니까. 이 책의 작가나 시인이 이 소년들을 만들어낸 게 아니야. 이 소년들은 존재하고 있어. 우리는 상상도 할 수 없는 어떤 방법으로, 그리고 두 소년은 지금도 여행을 계속하고 있는 거야!” (234쪽)

대유동 이후 세계를 뒤덮은 것은 너무도 눈부신 빛이었다. 우리는 그 빛 속에 단지 떠 있을 뿐이다. 영원에 가까울 정도의 시간이 흐르고 그 빛에 질린 자들이 나타났다. 그들은 빛이 만들어내는 끊임없는 변화에서 멀어지려고 했다. (285쪽)

이야기책 《은하철도 저 너머에》는 이야기책이면서 문학책이고, 또 인문책이라 할 수 있습니다. 이 책은 어느 한 갈래로 넣을 수 없다고 느낍니다. 또렷하게 말할 수 있는 한 가지가 있다면, 《은하철도 저 너머에》는 우리가 저마다 어떤 숨결로 이 땅에 처음 태어나서 오늘과 같은 모습으로 어떤 삶을 지으면서 어떤 꿈을 가슴에 담으려 하는가를 돌아보도록 살며시 이끈다고 할 만해요. ‘빛이 아닌 어둠’을 생각하도록 이끄는 《은하철도 저 너머에》이고, ‘눈부심 아닌 고요’를 마음에 담도록 이끄는 《은하철도 저 너머에》라고도 할 만합니다.

밥을 먹으면서, 수박 한 조각을 먹으면서, 국을 마시면서, 골짝마실을 가서 골짝물을 두 손에 모두어 마시면서, 마당을 쓸면서, 텃밭을 일구면서, 파랗게 맑은 하늘을 올려다보며 숨을 크게 들이켜면서, 제비 날갯짓을 바라보면서, 딱새 울음소리에 귀를 기울이면서, 씨앗을 심으면서, 부전나비 얌전한 날갯짓을 지켜보면서, 아이들이 집 안팎을 마음껏 드나들면서 뛰노는 모습을 살펴보면서, ‘나’라고 하는 넋은 무엇인가 하는 대목을 자꾸자꾸 생각합니다. 어떤 뜻을 품고 이 땅에 오늘 새롭게 태어났는가 하고 생각합니다. 어떤 길을 걸으려고 오늘 이곳에서 호미를 쥐고 밭을 갈아 씨앗을 심으려 하는가 하고 생각합니다. 어떤 꿈을 키우려고 시골살림을 지으면서 책을 한손에 쥐는가 하고 생각합니다.

“무언가를 보려고 하는 건 중요해. 눈을 감을 필요는 없어. 하지만 정말로 무언가를 보려고 한다면 그것만을 봐서는 안 돼. 전부를 보아야 해. 그렇지 않으면 정말로 그 무언가를 본다는 것은 불가능해. 예를 들면…….” “예를 들면?” “넌 누구지?” 그리고 당신은 자신을 ‘보는’ 것이다. 보려고 애쓰는 것이다. 물론 그런 것은 불가능하다. 자기 자신을 직접 보는 것은. 하지만 당신은 난감한 듯 고개를 흔들다가 불현듯 어떤 사실을 깨닫는다. 그렇다! 창문을 보는 것이다. 그곳에는 자신이 비치고 있지 않겠는가. (362∼363쪽)

‘보다(봄)’를 새삼스레 되새깁니다. 눈을 크게 뜨고 보아야 한다고도 말하는데, 눈을 감고도 볼 수 있어야 한다고도 말합니다. 몸에 있는 눈으로도 보아야 할 뿐 아니라, 마음에 있는 눈으로도 보아야 한다고 말하지요. 그러니까, 두 눈을 뜨면서 ‘마음눈’을 오롯이 떠서 바라볼 수 있어야 한다는 뜻이겠지요.

나는 너를 바라보고, 너는 나를 바라보아요. 우리는 서로 다른 몸이요 목숨이고 사람이라 할 텐데, 어쩌면 너하고 나는 같은 숨결이거나 넋일 수 있어요. 겉으로는 둘로 나뉜 몸이고 목숨이지만, 속으로는 같은 마음이면서 하나인 숨결일 수 있어요.

“창문을 보”면서 “내 앞에 있는 새로운 나”를 마주한다고 하는 이야기를 넌지시 들려주는 《은하철도 저 너머에》를 가만히 헤아려 봅니다. 내가 걸어가는 이 삶길에서 내가 늘 나한테 묻고 되물을 이야기는 “난 누구지?”라고 하는 대목을 새롭게 되새겨 봅니다. 나는 누구이며, 나는 무엇을 하며, 나는 무엇을 사랑하며, 나는 어떤 삶을 지으며, 나는 어떤 사람으로서 무엇을 꿈꾸려 하는가를 생각해 봅니다. 내가 나를 스스로 슬기롭게 찾으면서 ‘너하고 내가 다른 숨결이 아닌 하나인 숨결’이라는 대목을 깨닫는다면 전쟁이나 미움이란 어느새 씻은듯이 사라지만서 평화와 사랑이 시나브로 깨어날 만하지 않을까 하고 느낍니다. 봄을 마무르는 오월바람이 싱그러우면서 따뜻합니다. 2016.5.7.흙.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 - 삶책 읽기)