-

-

부엌의 화학자 - 화학과 요리가 만나는 기발하고 맛있는 과학책

라파엘 오몽.티에리 막스 지음, 김성희 옮김 / 더숲 / 2016년 1월

평점 :

책읽기 삶읽기 231

‘쓴맛’도 맛있다고 배우는 부엌살림

― 부엌의 화학자

라파엘 오몽 글

김성희 옮김

더숲 펴냄, 2016.1.27. 13000원

만화영화 〈하울의 움직이는 성〉을 보면, 활활 타오르는 불에 부침판을 올려서 베이컨하고 달걀을 굽는 모습이 나옵니다. 이때에 하울은 기름을 두르지 않고 달걀을 부쳐요. 처음에는 그러려니 하고 이 대목을 지나쳤습니다. 나중에 집에서 베이컨을 처음으로 부침판에 올려서 구워 보고 나서야 이 대목이 다시 보였어요.

아이들하고 만화영화를 다시 보다가 베이컨 굽기를 새삼스레 깨닫습니다. 예전에는 이 대목을 그러려니 하고 지나친 까닭은 ‘몰랐’기 때문입니다. 베이컨은 부침판에 바로 얹어서 불을 올리면 기름을 따로 두르지 않아도 ‘베이컨에서 나오는 기름’이 워낙 많기 때문에 베이컨을 자글자글 구우면서 달걀을 손쉽게 익힐 수 있어요. 더욱이 베이컨은 처음부터 부침판에 얹어도 들러붙지 않습니다. 달걀에 베이컨 냄새가 두루 배면서 남다르다 싶은 맛이 되기도 해요.

그러니까 세겹살을 구우면서 나오는 기름으로도 달걀을 부칠 수 있겠지요. 고깃집에서는 세겹살을 구우면서 나오는 기름으로 김치를 폭 절여서 먹기도 합니다.

분자요리의 관점에서 밀가루는 더 이상 비스킷에 꼭 필요한 재료가 아니며, 달걀이 없어도 수플레를 만들 수 없고, 베이킹파우더 없이 케이크를 부풀릴 수 있으며, (13쪽)

요리사는 어떻게 라즈베리로 구름 같은 요리를 만들게 되었을까? 이것이 진짜 중요한 질문이다! 어떻게 요리로 사람들을 그토록 감동시킬 생각을 했을까? (24쪽)

라파엘 오몽 님이 쓴 《부엌의 화학자》(더숲,2016)를 가만히 읽습니다. 부엌에서 요리를 하면서 과학을 돌아본다는 화학자 이야기가 흐릅니다. 부엌에서 밥을 짓는 손길마다 곳곳에 화학 이야기가 깃든다고 하는 대목을 밝혀 줍니다. 분자식이나 분자원리를 잘 모르던 먼 옛날 사람도 동양이든 서양이든 ‘분자요리’를 했다는 이야기를 들려주어요.

처음에는 ‘그럴 수 있겠네’ 싶다가, 책을 읽는 내내 ‘참으로 그렇구나’ 하고 고개를 끄덕입니다. 이러면서 ‘오늘 우리가 누리는 온갖 밥짓기’를 처음으로 깨닫거나 알아차린 사람들 살림살이를 그려 봅니다.

아마 처음에는 ‘실패’나 ‘잘못’이라고 여겼을 수 있는데, 때때로 실패하거나 잘못을 해 보면서 새로운 밥짓기를 알아내요. 처음부터 삭혀서 먹거나 말려서 먹지는 않았으리라 생각해요. 처음에는 그때그때 땅에서 훑어서 먹었겠지요. 열매나 곡식이나 풀을 말리는 손길도 나중에야 알았겠지요. 말린 것을 물이 불리거나 불에 익혀서 먹는 손길을 처음부터 알지는 못했으리라 느껴요.

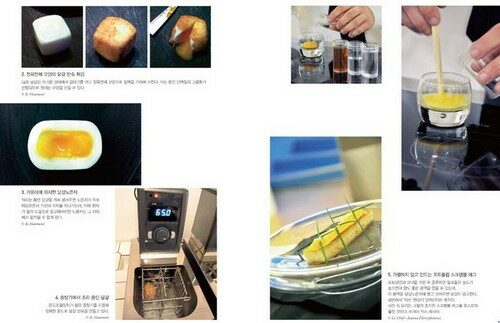

우리 연구에 따르면 달걀흰자는 62℃에서 응고하고, 노른자는 68℃에서 응고한다 … 제일 중요한 결론은 달걀을 100℃에서 익히지 말라는 것이다! 이 경우 응고가 지나치게 많이 진행되고, 그 결과 단백질의 그물 구조가 너무 촘촘해진다. (67∼68쪽)

물리화확자는 스테이크를 굽는 기술에서 ‘온도 기울기’에 주목한다. 스테이크의 겉과 속 사이에 존재하는 연속적인 온도 변화를 두고 하는 얘기다. (77쪽)

한국에서 김치를 담근다거나, 서양에서 치즈를 빚는다거나, 한국에서 소금에 절인 물고리를 먹는다거나, 서양에서 잼을 졸인다고 하는 밥짓기도, 맨 처음부터 이렇게 먹을 줄 알았기 때문에 먹지는 않았으리라 느껴요. 그렇다고 그 옛날에 화학방정식이나 분자식을 알았기에 이렇게 손질을 하거나 다뤄서 먹지는 않았을 테고요.

그야말로 처음에는 수없이 실패하고, 수없이 버리다가, 문득 이러한 맛도 재미있거나 새롭거나 좋기도 하다고 알아차렸으리라 봅니다. 오늘날에는 이런 여러 가지 밥짓기를 ‘분자요리’라는 이름으로 낱낱이 파헤치면서 새로운 밥짓기를 헤아릴 수 있을 테고요.

그러고 보면, 우리는 수없이 깨지고 까지면서 배워요. 아이들은 유리잔이나 접시를 들고 나르다가 그만 미끄러뜨려서 깨뜨리지요. 아이들은 한손으로도 얼마든지 잘 들거나 나를 수 있다고 뽐내다가 그만 잘못을 저지르는 셈인데, 이렇게 깨뜨리면서 하나씩 배워요. 신나게 달리기를 하다가 넘어지면서 ‘왜 넘어졌지?’ 하고 돌아보면서 배워요. 이모저모 여느 틀대로 밥짓기를 하다가 뭔가 어긋나서 잘 안 되면, ‘왜 맛이 이렇지?’ 하고 돌아보다가 새로운 밥짓기를 익히기도 해요.

예전에 할머니들은 삼투 현상이나 수소이온농도 지수가 무엇인지 몰라도 훌륭한 요리를 만들어냈다. 경험을 통해 직관적인 방식으로 그 요소들을 다룰 줄 알았던 것이다. (128쪽)

초콜릿 무스의 질감은 다른 지방성 재료와 액체 재료를 가지고도 만들 수 있다. 그 질감의 비밀은 지방질과 액체, 공기를 혼합하는 데 있기 때문이다. 예를 들어 화학자의 시각에서는 물과 유사한 물질에 해당하는 화이트와인과 푸아그라나 치즈만 있으면 화이트와인 푸아그라 무스나 화이트와인 치즈 무스를 만들 수 있다. (198쪽)

그나저나 《부엌의 화학자》에서 다루는 ‘분자요리’는 모두 서양요리입니다. 다만, 요새는 서양요리나 한국요리 사이에 울타리가 아주 얕아요. 아니, 울타리가 없다고 할 만합니다. 이 책에서 다루는 여러 가지 분자요리를 오늘날에는 누구나 재미있게 해 볼 만하리라 생각해요. 그래도 책끝에 ‘한국요리를 분자요리 얼거리로 돌아보기’를 놓고 몇 쪽쯤으로 붙이면 어떠했을까 싶어요. 이를테면 김치는 왜 분자요리일는지 살필 만하고, 젓갈이나 된장도 재미난 분자요리라는 대목으로 살필 수 있어요.

콩 하나로 콩밥을 짓기도 하지만, 두부도 빚고, 된장이나 간장도 나와요. 국이나 찌개를 끓일 적에는 분자 얼거리가 어떻게 달라지는가를 엿볼 수 있을 테지요. 《부엌의 화학자》에서는 국이나 찌개 같은 밥짓기는 다루지 않으니, 한국사람이 흔히 먹는 밥을 놓고는 좀처럼 분자요리로 마주보기는 수월하지 않아요.

오늘 아침도 밥상을 기쁘게 차리면서 생각을 기울입니다. 엊저녁에 먹고 남긴 밥을 알맞게 데울 온도를 헤아리고, 어느 만큼 데워야 맛나게 먹을 만한가를 살핍니다. 몇 초를 덜 데우면 찬 기운이 그대로 남고, 몇 초를 더 데우면 외려 굳거나 눌러붙습니다. 불을 어떻게 올려서 어느 만큼 손을 쓰느냐에 따라 달라지는 밥맛이에요. 하나부터 열까지 분자요리라는 틀로 바라보노라면, 나도 우리 집에서 ‘밥아비’이면서 ‘부엌 화학자’가 될 수 있습니다. 때때로 쓴맛을 보면서 이 쓴맛으로 밥살림을 새롭게 배우는 아침저녁입니다. 2016.2.12.쇠.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 - 시골에서 책읽기)