-

-

동물과 식물 이름에 이런 뜻이?! - 어원과 생태를 함께 보는 동식물 이야기 ㅣ 철수와영희 어린이 교양 1

노정임.이주희 글, 안경자 그림 / 철수와영희 / 2015년 11월

평점 :

따뜻한 삶읽기, 인문책 140

서로 이름을 알기에 아끼고 사랑합니다

― 동물과 식물 이름에 이런 뜻이?!

이주희·노정임 글

안경자 그림

철수와영희 펴냄, 2015.11.30. 13000원

이름을 알 때하고 이름을 모를 때에는 사뭇 다릅니다. 사랑스레 지내는 두 사람이라면 서로 이름을 모를 수 없습니다. 아끼고 보살피는 사이라면 서로 이름을 살가이 부릅니다. 오순도순 살갑게 어우러지면서 어깨동무를 하는 사람들이라면 서로 기쁘게 이름을 부르면서 활짝 웃습니다.

이름을 모르면 서로 어떻게 부를까요? ‘저기’라든지 ‘거시기’라든지 ‘여보셔요’ 하고 부를 테지요. 때로는 ‘야’라든지 ‘너’라든지 ‘거기’라든지 외치면서 부를 테고요.

어버이라면 아이한테 “야! 임마!” 하고 부르지 않습니다. 아이도 어버이한테 “너! 임마!” 하고 부르지 않아요. 어버이도 아이도 서로서로 사랑스럽고 따사로운 목소리로 이름을 부릅니다. 이웃이라면 이름을 알고, 동무라면 참말 이름을 알지요. 그리고, 이웃이나 동무 이름을 함부로 부르지 않아요. 이웃이나 동무가 되고 싶기에 이름을 묻고, 이웃이나 동무로 지내려고 마음 깊이 이름을 새깁니다.

‘크다’는 뜻으로 옛날에는 ‘하다’라는 말을 썼어. 우리가 잘 아는 ‘한강’은 한자로 쓰기도 하지만 본디 뜻은 ‘큰 강’이지. (16쪽)

어른들은 그 친구의 머리를 보며 ‘말총머리’라고 했어. 그때는 ‘말총’이 뭔지 잘 몰랐어. 말은 가축이지만, 우리 마을에서는 집에서 기르는 말이 없어서 말총을 본 적이 없었지. 나중에 알고 보니까 말총은 ‘말 꼬리털’을 뜻하는 거였어. (35쪽)

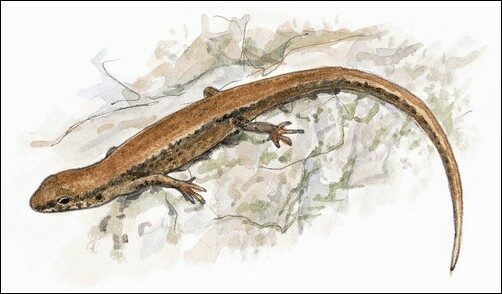

이주희 님하고 노정임 님이 글을 쓰고 안경자 님이 그림을 빚은 《동물과 식물 이름에 이런 뜻이?!》(철수와영희,2015)를 읽으면서 가만히 생각에 잠깁니다. 꽤 지난 일인데, 스님 한 분이 자그마한 멧자락하고 골짜기하고 숲을 지키려고 ‘꼬리치레도룡뇽’이라는 이름을 부르던 때를 가만히 헤아려 봅니다. ‘그냥’ 도룡뇽도 아닌 ‘꼬리치레도룡뇽’이라는 이름은 무척 오랫동안 사람들 입에 오르내렸고, 스님 한 분이 이 도룡뇽 이름을 부르지 않았으면 그저 가뭇없이 사라질 뻔하던 작은 숨결 숲동무를 생각할 수 있는 사람들이 이무렵에 부쩍 늘었습니다.

그러고 보면 강원도 멧골을 휘감으며 흐르는 작은 물줄기 동강에서 사는 ‘쉬리’라든지 ‘비오리’ 같은 이름을 살가이 부르던 사람들 모습도 떠오릅니다. 쉬리라든지 비오리라는 이름은 ‘그냥’ 이름이 아닙니다. 이 숲동무요 숲이웃이 사는 터전을 곱게 지키거나 보살필 수 있을 적에, 사람들이 사는 보금자리하고 마을도 곱 아름다울 수 있다는 뜻이 흐르는 이름이지 싶습니다.

《동물과 식물 이름에 이런 뜻이?!》라는 책은 바로 이 대목을 찬찬히 이야기합니다. 동물이나 식물하고 얽힌 이름을 말밑이나 지식이나 정보로 헤아리기보다는, 동물이나 식물하고 얽힌 이름을 차근차근 짚으면서 우리 삶을 둘러싼 깊고 너른 숨결 살피자는 이야기이지 싶어요.

‘밝은 쥐’, 그러니까 ‘밤눈이 밝은 쥐’라는 뜻인 거지. 어떤 학자는 ‘밤’ + ‘쥐’가 합쳐진 거라고 주장하기도 해. (42쪽)

고라니와 비슷한 노루는 ‘노랗다’라는 말에서 이름이 유래했다고 해. 일본에서는 노루가 살지 않는데, 이름을 ‘노로’라고 해. 우리나라 말인 노루가 일본에 건너간 거야. (64쪽)

《동물과 식물 이름에 이런 뜻이?!》에서 다루기도 합니다만, ‘고니’라고 하는 새를 아직 한국에서는 ‘백조’라는 일본 한자말로 가리키기 일쑤입니다. 어린이한테 읽히는 책에도 “백조의 호수” 같은 말을 씁니다. 한국말은 바로 ‘고니’이고, 고니가 노니는 못은 ‘고니못’이에요. 일본말로 “白鳥の湖水”를 한글로 “백조의 호수”처럼 적는다고 해서 한국말이 되지 않습니다. 연잎이 떠다니고 연꽃이 피는 못을 ‘연못’이라고 하듯이, 고니가 자주 찾아오는 못이라면 ‘고니못’이라고 해야 올바릅니다. 개구리가 많이 살면 ‘개구리못’이 될 테고, 잉어가 많이 살면 ‘잉어못’이 돼요. 못에 있는 물은 못물이요, 못 둘레에서 논다면 못가로 놀러 가는 셈입니다.

그래서, 풀이름을 놓고 살피면 민들레는 민들레일 뿐, ‘포공영’이 아닙니다. 한방에서 ‘蒲公英’이라 쓴다 하더라도, ‘포공영’은 한국말도 풀이름도 될 수 없습니다. 중국에서라면 ‘蒲公英’을 쓸는지 모르나, 한국에서는 한국말로 ‘민들레’라 해야지요. 콩은 콩일 뿐 ‘대두’가 아니에요. ‘大豆’라고 써야 할 까닭이 없습니다. 한국사람으로서 한국말을 쓸 때에 즐겁고, 한겨레가 예부터 사랑한 이름을 고이 물려받아서 쓸 때에 사랑스럽습니다.

신발을 벗어 놓은 댓돌 바로 위에 집을 지었지. 거기에 집을 지으면 제비가 싼 똥이 신발에 떨어진다는 게 문제였어. 봄마다 있는 일이니까 어른들은 잘 알고 계셨어. 그래서 제비가 집을 짓기 시작하면 제비집 바로 아래에 얇은 나무판을 대었지. (104쪽)

‘갗’은 무슨 뜻일까? 바로 까치의 ‘갗갗’ 우는 울음소리야. ‘갗갗 하고 우는 새’가 까치인 거지. 제비의 이름에는 ‘졉졉하고 우는 새’라는 뜻도 있었지? 꾀꼴꾀꼴 꾀꼬리, 뻐꾹뻐꾹 뻐꾸기처럼 울음소리로 이름을 지은 새들이 많아. (114쪽)

해마다 사월이면 전남 고흥에 있는 우리 집에 제비가 찾아들어요. 우리 마을에도 이웃 마을에도 제비는 무리지어 바다를 건넌 뒤 이곳저곳으로 퍼집니다. 해마다 봄에 다시 찾아오는 제비 숫자는 크게 줄어들지만, 우리 집 처마 밑은 봄마다 어미 제비하고 새끼 제비가 부산스레 어우러지면서 복닥복닥합니다. 우리 집 아이들은 봄하고 여름 내내 제비 노랫소리를 듣고 제비 날갯짓을 지켜보지요. 애벌레를 잡고 나방하고 나비를 잡으며 잠자리나 풀벌레를 잡는 제비를 놀랍게 쳐다봅니다.

우리 집은 마당이나 텃밭에도 풀약을 뿌리지 않기에 애벌레가 많이 삽니다. 요즈음에도 애벌레를 봐요. 십이월이지만 애벌레가 갓잎하고 유채잎하고 모시잎을 갉아먹거든요. 겨울에도 포근한 고장이라 한겨울에도 새 풀이 돋고, 새 애벌레가 깨어나서 풀잎을 갉아먹을 뿐 아니라, 이 새로운 애벌레는 어느새 번데기를 틀어요.

봄부터 첫가을까지는 개구리 노랫소리를 듣지요. 논뿐 아니라 풀밭과 텃밭에서도 개구리가 노래합니다. 참개구리가 있고 풀개구리가 있어요. 그리고 개구리가 우리 집에서 사니까 구렁이도 함께 살아요. 비가 많이 온 날이면 마당 한쪽이나 자전거 밑에서 구렁이가 웅크리면서 쉬기 일쑤입니다.

늦가을하고 겨울에도 번데기를 봅니다. 새로 봄을 맞이하고 여름이 찾아올 적에는 초피나무나 후박나무 한쪽에 대롱대롱 매달린 번데기를 보고요. 나는 아이들하고 우리 집에서 새로 깨어나는 나비를 오래도록 지켜봅니다. 나비 한 마리는 그야말로 오랫동안 번데기에서 잠이 들어 새로운 몸으로 거듭난 뒤에 더없이 눈부신 새 몸으로 깨어나서 훨훨 날아요. 부전나비도 범나비도 제비나비도 팔랑나비도 흰나비도 노랑나비도 네발나비도 우리 집 마당하고 텃밭을 저희 보금자리로 삼습니다. 이 고운 나비를 바라보면서 먼 옛날부터 옛 한아비가 나비한테 붙인 이름을 가만히 부릅니다. 우리 집에서 태어나 주어 고맙다고 말합니다.

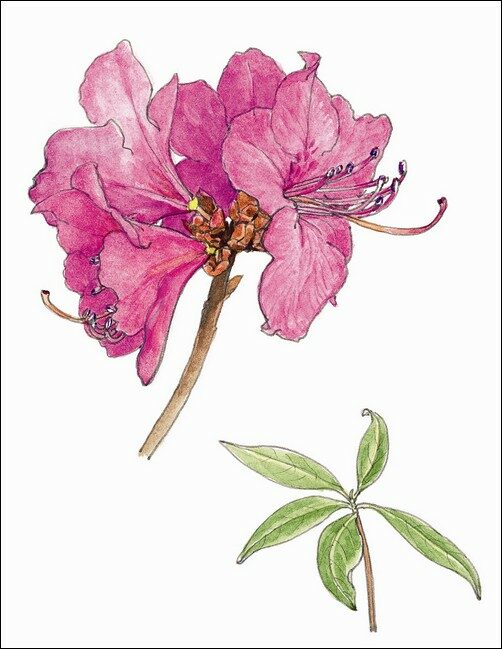

달래를 ‘참꽃’이라고도 했는데 진달래와 비슷한 철쭉을 ‘개꽃’이라고 불렀지. ‘참꽃’의 ‘참’ 자가 한자어 ‘참 진(眞)’ 자로 바뀐 거야. (144쪽)

산들바람이 부는 가을 길에 하늘하늘 흔들리는 코스모스를 보며 우리나라 사람들이 모두 살살이꽃이라고 말한다면 언젠가는 이름도 바뀔 수 있겠지. (179쪽)

들국은 들에 피기에 들국입니다. 산국은 산에 피기에 산국입니다. 우리는 들국이나 산국을 ‘들국’이나 ‘산국’이라고 할 수 있고, 새로운 이름을 지어서 붙일 수 있습니다. 검은등지빠귀를 그냥 ‘검은등지빠귀’라 할 수 있고, 이 새한테 우리 나름대로 새 이름을 지어서 붙일 수 있어요. 꾀꼬리나 소쩍새한테도 이 새가 부르는 노랫소리를 살펴서 새로운 이름을 붙여 볼 만합니다.

서울말로는 ‘부추’라 하더라도, 경상도에서는 ‘정구지’요, 전라도에서는 ‘솔’입니다. 그래서 우리 집에서는 마당 한쪽에서 봄이랑 여름에 실컷 나물로 먹고 늦여름부터 꽃 구경을 하는 하얀 숨결을 바라보면서 ‘솔꽃(경상도라면 정구지꽃, 서울이라면 부추꽃)’이라고 말해요. 이름을 제대로 살피고 마음에 새길 적에 이 자그마한 이웃이자 동무를 한결 살가이 마주할 수 있기 때문입니다.

《동물과 식물 이름에 이런 뜻이?!》는 모두 서른여덟 가지 이름을 새롭게 바라보자고 하는 이야기를 담습니다. 책끝에는 서른여덟 가지 이름을 ‘책 속 작은 동식물 사전’으로 꾸며 놓았습니다. 오늘날 우리 곁에서 쉽게 볼 수 있는 짐승이나 새나 꽃하고 얽힌 이름을 돌아볼 수 있고, 예부터 늘 우리 곁에 있었으나 이제 우리 곁에서 좀처럼 볼 수 없는 짐승이나 새나 나무하고 얽힌 이름을 되새길 수 있습니다.

서로 이름을 알기에 서로 깊이 사랑하고, 서로 이름을 부르면서 서로 따스히 어깨동무합니다. 이 넋을 우리 모두 곱게 생각할 수 있기를 비는 마음입니다. 4348.12.10.나무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 책읽기/숲책)