-

-

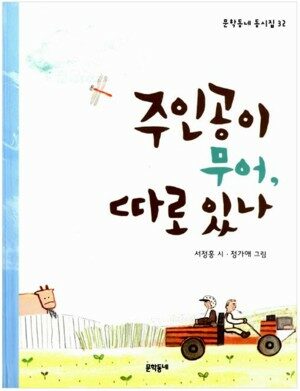

주인공이 무어, 따로 있나 ㅣ 문학동네 동시집 32

서정홍 지음, 정가애 그림 / 문학동네 / 2014년 10월

평점 :

시를 사랑하는 시 73

흙내음이 나는 동시를 쓰는 시골 아재

― 주인공이 무어, 따로 있나

서정홍 글

정가애 그림

문학동네 펴냄, 2014.10.20. 9500원

가을이 깊어 이제 보름쯤 뒤면 십이월입니다. 겨울이 코앞입니다. 우리 고장은 퍽 포근해서 이 늦가을과 겨울 문턱에도 들풀이 새로 돋습니다. 나는 두 아이하고 마당에서 새로 돋는 들풀을 훑습니다. 이 들풀은 밥을 끓일 적에 함께 넣기도 하고, 볶음이나 부침을 할 적에도 함께 넣습니다.

모시풀은 잘게 썰어서 밥에 넣습니다. 쇠무릎이나 유채잎이나 갓잎은 볶음에 넣습니다. 갈퀴덩굴은 물로 헹구어 나물로 먹습니다. 손바닥만 하다 싶은 작은 땅뙈기에서도 네 식구가 먹을 풀은 넉넉히 자랍니다. 햇볕이란, 빗물이란, 바람이란, 흙이란, 참말 늘 우리를 살리는구나 하고 느낍니다.

어느 날 강원도 오대산에서 / 친구들과 나무를 벨 때였어. 나무 속에 아이들 새끼손가락만 한 / 총알이 박혀 있는 걸 보았지. (총알 안은 나무-목수 자중 삼촌)

할머니는 산새들이 안 볼 때 / 콩을 심어야 한다며 / 해도 뜨기 전에 콩을 심었다. // 그런데 어찌 알았는지 / 산새들은 할머니만 없으면 / 콩을 내먹는다. (힘겨루기)

경상도 시골에서 흙을 만지는 서정홍 님이 빚은 동시집 《주인공이 무어, 따로 있나》(문학동네,2014)를 읽습니다. 흙을 만지는 서정홍 님이 쓰는 동시에는 흙내음이 흐릅니다. 아무렴, 그렇지요. 흙을 만지니 흙내음을 노래합니다. 흙을 만지기에 흙노래를 부르고, 흙을 아끼기에 흙사랑을 읊으며, 흙을 돌보기에 흙마음이 되어 글 한 줄을 씁니다.

동시를 쓰는 어른은 저마다 하는 일에 따라서 동시를 씁니다. 학교에서 교사로 일하며 동시를 쓴다면 학교 이야기가 가득가득 흐릅니다. 집에서 아이를 돌보며 살림꾼 노릇을 하는 삶으로 동시를 쓴다면 아이하고 복닥이는 하루 이야기가 넘실넘실 흐릅니다. 그리고, 문학창작으로 동시를 쓴다면 말놀이와 말솜씨를 부리는 말맛이 아기자기한 동시가 태어나지요.

할아버지 직업은? // 농부입니다. // 그럼 아버지는? // 농부입니다. // 농사지어 / 먹고살기 힘들 텐데? // 선생님, 오늘 아침밥 / 먹고 왔습니다. (학교에서)

오늘날 학교에서는 아이들한테 “얘, 넌 앞으로 농사꾼이 되렴.” 하고 이야기하거나 가르치거나 이끌지 않습니다. 그런데 말이지요, 앞으로는 이 나라뿐 아니라 다른 나라에서도 어느 일거리보다 ‘시골지기(농사꾼)’라는 일거리를 맡아야 할 사람이 있어야 한다고 느껴요. 영화 〈인터스텔라〉를 보면 아예 학교에서 어릴 적부터 ‘시골일을 해야 할 사람’을 뽑지요.

다만, 학교에서 억지로 ‘이 일만 하라’고 등을 미는 일은 아름답지 않습니다. 그러나, 학교에서 ‘시골에서 흙을 만지는 보람으로 삶을 짓는 일’이 무엇인지 제대로 가르칠 수 있어야지 싶어요.

《주인공이 무어, 따로 있나》에 나오는 〈학교에서〉라는 동시를 보면, 학교 교사는 아이더러 “농사지어 / 먹고살기 힘들 텐데?” 하고 묻습니다. 참말 교사가 물을 만하지 않은 바보스러운 물음입니다. 할아버지와 아버지가 농사꾼이라는데, 어떻게 아이더러 “먹고살기 힘들 텐데?” 하고 물을까요?

아버지, 한창 자랄 때는 / 고기를 먹어야 키가 큰대요. // 아니다. / 풀만 먹는 기린도 키가 크다. (그게 아닌데)

이모부는 농촌에서 양계장을 합니다. / 하루도 빠짐없이 / 달걀이 삼천 개가 넘게 나옵니다. / 하루도 쉬지 못하고 일합니다. / 일요일도 국경일도 / 외할아버지 장례식 날에도 / 쉬지 못했습니다. / 날마다 달걀을 꺼내야 합니다. (달걀 삼천 개)

서울이나 부산 같은 큰도시에서 교사로 일하는 어른 가운데, 서울내기나 부산내기더러 “얘들아, 앞으로 너희들은 이 지구별과 한국을 아름답게 가꾸는 농사꾼으로 자라면 참으로 아름다우리라 생각한다!” 하고 씩씩하게 외치면서 농사꾼이 되려면 무엇을 배우고 어떻게 해야 하는가를 가르치거나 이끄는 분이 있을는지 궁금합니다. 그리고, 고흥이나 합천 같은 시골에서 교사로 일하는 어른 가운데, 고흥내기나 합천내기더러 “얘들아, 너희는 도시로 떠날 생각만 하지 말고, 바로 이 고장, 이 시골을 아름답게 가꾸는 사랑스러운 꿈을 키워 보면 아주 멋지리라 생각한다!” 하고 씩씩하게 노래하면서 농사꾼으로 나아가는 길을 가르치거나 보여주는 분이 있을는지 궁금합니다.

터놓고 말하자면, 오늘날에는 도시에서 일하는 분들도 먹고살기 만만하지 않습니다. 회사원이든 공무원이든, 공장 노동자이든 운전기사이든 청소부이든, 어느 누구도 먹고살기 느긋하다고 쉬 말하지 못합니다. 부자는 부자이면서 먹고사는 걱정을 내려놓지 못하고, 가난한 사람은 가난한 대로 먹고사는 걱정을 떨치지 못해요.

장에 가려고 길을 나선 진주 할머니는 / 하루에 두 번 있는 마을버스를 놓쳤습니다. // 아이고, 택시라도 타고 가야지. / 아니지, 택시비가 오천 원이라던데……. // 조금만 걸어가다 타면 / 택시비가 사천 원만 나오겠지. / 아니지, 조금만 걸어가다 타면 / 택시비가 삼천 원만 나오겠지. (진주 할머니)

삶이 노래가 되고, 노래는 사랑이 됩니다. 사랑은 다시 바람을 타고 흐르고 흘러서 삶이 됩니다. 노래할 수 있는 삶이 사랑스러운 삶이요, 사랑스러운 삶이라면 늘 노래가 흘러나옵니다.

도시에서 살든 시골에서 살든 대수롭지 않습니다. 우리는 저마다 삶을 사랑할 수 있을 때에 즐겁고 아름답습니다. 우리는 서로서로 아끼고 어깨동무를 할 수 있을 때에 살림살이를 기쁘게 일구면서 활짝활짝 웃음꽃을 피웁니다.

시골 아재 서정홍 님은 시골지기로 꾸리는 삶을 헤아리면서 노래를 부릅니다. 이 노래는 바로 이녁 삶을 기쁘게 돌아보면서 부르는 노래입니다. 시골지기 아재가 부르는 시골노래는 동시라는 옷을 입고서 아이들한테 나풀나풀 날아갑니다. 시골 어린이도 도시 어린이도 조그마한 동시집 한 권을 펼칠 적에 ‘시골지기 아재가 부르는 노래’를 듣습니다.

시골은 못사는 곳도 잘사는 곳도 아닙니다. 시골은 그저 사람 사는 곳입니다. 동시집 《주인공이 무어, 따로 있나》는 사람 사는 이야기를 노래합니다. 시골 할머니가 사는 이야기를, 시골 할아버지가 사는 이야기를, 시골 아저씨와 아주머니가 사는 이야기를, 시골 어린이가 사는 이야기를 조곤조곤 노래합니다.

새미 마을에서 태어나 / 새미 마을에서 일흔 해 동안 / 농사지으며 살아온 새미 할머니는 // 호미로 풀 매고 / 호미로 북을 돋우고 / 호미로 감자와 고무라를 캐고 / 호미로 온갖 농사일을 다 하셨다. (호미 냉장고)

시골에서 흙을 만지는 아재는 흙내음에서 사랑을 봅니다. 도시에서 펜대를 잡거나 셈틀 앞에 앉는 아재는 펜대와 셈틀에서 사랑을 볼 수 있습니다. 자전거를 몰며 사랑을 볼 수 있고, 자가용을 모는 동안에도 사랑을 볼 수 있습니다. 스스로 따사로운 숨결이 되면, 누구나 언제 어디에서라도 사랑스러운 넋으로 거듭나면서 사랑이라는 노래를 부를 수 있습니다.

흙내음 동시는 흙사랑을 노래합니다. 흙살림을 꿈꾸는 동시는 흙사랑으로 서로 어깨를 겯고 손을 맞잡으면서 즐겁게 춤추면서 웃을 수 있는 삶을 노래합니다. 대단한 자리가 아닌 수수한 자리에서 노래가 태어납니다. 문학창작을 하지 않기에 노래가 자랍니다. 글멋이나 글치레를 부리지 않으니 노래가 환합니다. 아침저녁으로 들바람을 쐬고 숲바람을 마시니 노래가 싱그럽습니다. 늦가을 바람이 곱게 불면서 햇볕이 내리쬐는 우리 집 마당에 멧새도 마을고양이도 마음껏 드나들면서 함께 노래를 부릅니다. 4348.11.15.해.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 동시 비평)