-

-

외딴 집 외딴 다락방에서 ㅣ 동화는 내 친구 38

필리파 피어스 지음, 햇살과나무꾼 옮김 / 논장 / 2005년 7월

평점 :

구판절판

어린이책 읽는 삶 115

사랑 가득한 숨결이라면 두려움이 없지

― 외딴 집 외딴 다락방에서

필리파 피어스 글

햇살과나무꾼 옮김

논장 펴냄, 2005.7.25. 7000원

온누리에는 수많은 목숨이 있습니다. 지구라는 별에 깃든 사람 숫자는 수십 억에 이릅니다. 사람이 아닌 다른 목숨은 이루 셀 수 없도록 많습니다. 이를테면, 바다에 물고기나 조개가 몇 마리 있는지 아무도 셀 수 없습니다. 새나 벌이나 나비가 몇 마리가 되는지 아무도 셀 수 없습니다. 개미 숫자를 셀 수 있는 사람도 없습니다. 작은 풀벌레가 모두 몇 마리인지 아무도 알 수 없습니다. 나무 숫자도, 풀포기 숫자도, 씨앗 숫자도 참말 아무도 알지 못해요.

그렇지만 우리는 한 가지를 알 수 있어요. 지구라고 하는 작은 별에 있는 수많은 목숨은 서로 아끼고 보살피고 지켜보고 어깨동무하려고 이곳에 모인 줄 알 수 있습니다. 서로 다치게 하거나 아프게 하거나 괴롭히려고 이 별에 모여서 살지 않습니다.

이모할머니가 에마에게 말했어요. “마음에 든다니 참 다행이구나. 이 방은 어린 여자 아이가 쓰던 방이란다. 바로 우리 딸이 쓰던 방이지.” 이모할머니는 후유 하고 한숨을 쉬었어요. “아, 애니가 정말 보고 싶구나!” (8쪽)

필리파 피어스 님이 빚은 어린이문학 《외딴 집 외딴 다락방에서》(논장,2005)를 읽습니다. 책이름처럼 외딴 집에 있는 외딴 다락방에서 일어나는 이야기를 들려주는 어린이문학입니다. 이 책에 나오는 어린이는 여름을 맞이해서 학교가 방학을 했기에, 온 식구가 시골마실을 합니다. 바다하고 맞닿은 시골에 있는 친척 집에 가지요. 그런데 이 친척 집이 ‘외딴 집’입니다. 마을하고 제법 떨어진 집이에요. 다락방도 외딴 집에서는 외딴 자리에 있는 방이라고 할 만합니다.

방학에 여름을 한껏 누리려고 시골집을 찾아간 아이로서는 시골살이도 낯설고 외딴 집에 외딴 방은 그야말로 낯설 만할 테지요. 집도 사람도 많고 자동차도 많아서 북새통인 도시에서만 지내다가 사람 그림자라고는 찾아볼 길이 없는 외딴 집에서 밤잠을 이루기는 어려울 수 있겠지요.

이모할머니가 다시 씩씩하게 말했어요. “전등 스위치는 여기 있단다. 깜깜한 데서는 찾기 힘드니까, 지금 잘 봐 둬라. 하지만 일단 잠자리에 들면 불을 켜고 싶지 않을 게다. 이 방에 있다 보면 아늑할 테니까. 애니는 늘 아늑하다고 했지. 이 방을 무척 좋아했는데.” (18쪽)

밤에 혼자 자면 무서울까요? 무섭다고 여기면 무섭고, 무서움을 생각하지 않으면 안 무섭습니다. 누가 저기에 있구나 하고 여기면 누가 저기에 있다는 생각에 그저 무섭습니다. 저기에 아무도 없다고 여기면 저기에는 그야말로 아무도 없기에 무서울 일이 없습니다.

그런데 이 지구에는 온갖 넋이 떠돌아다닌다고 여길 수 있습니다. 아쉬움을 남긴 채 죽은 넋이 떠돌 만하고, 슬픔과 괴로움에 저미다가 아프게 죽은 넋이 떠돌 만해요. 터무니없이 삶을 내려놓아야 하던 넋이 떠돌 만하고, 마음에 맺힌 응어리를 풀지 못한 넋이 떠돌 만합니다.

우리는 이러한 넋을 귀신이라고도 합니다. 귀신이 우리를 괴롭히거나 못살게 굴까 봐 걱정하기도 해요. 그러면 귀신은 사람을 괴롭히거나 못살게 굴 수 있을까요? 귀신 때문에 오늘 이곳에서 누리는 삶을 하나도 못 누리고 벌벌 떨면서 살아야 할까요?

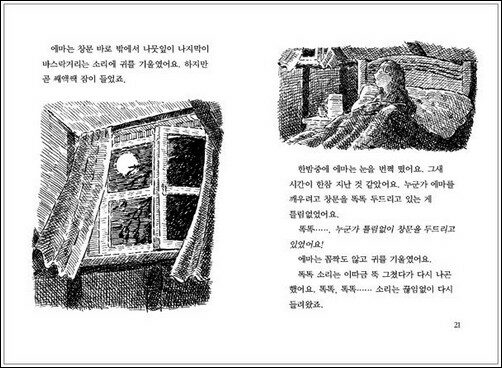

그래요. 에마 짐작이 맞았어요. 바람 때문에 나뭇잎과 나뭇가지가 유리창에 철썩철썩 부딪혀요. 바로 그 소리가 마치 누군가 창문을 똑똑 두드리는 소리처럼 들렸던 거예요. 에마는 다시 침대에 누웠어요. 그러고는 누군가가 빤히 바라보는 듯한 느낌도 까맣게 잊어버렸죠. 에마는 곧 잠이 들었어요. (23쪽)

《외딴 집 외딴 다락방에서》에 나오는 어린이 에마는 씩씩합니다. 아니, 씩씩하기는 해도 때때로 섬찟섬찟 놀랍니다. 그렇지만, 놀라다가도 마음을 차분히 가라앉히고 생각을 기울입니다. 창문을 두드리는 소리가 무엇인지 생각해 본 뒤에 살펴봅니다. 뭔가 있음직한 낌새를 느낄 적에도 이리저리 살핀 끝에 마음을 포옥 놓고 새근새근 잠듭니다.

이러던 어느 날, 에마는 고양이 한 마리를 봅니다. 외딴 곳에 있는 외딴 집에서도 외딴 다락방은 에마네 이모가 지내던 방이었고, 이모는 이 집에서 아주 멀리 떨어진 곳에서 산다고 해요. 이모는 죽지 않았고, 외딴 집에서 아주 먼 데에서 도란도란 산다고 합니다. 그나저나 고양이는 왜 에마 앞에 나타났을까요?

에마는 나지막이 속삭였어요. “천둥이나 번개 같은 거 무서워하지 마. 내가 지켜 줄게.” 노란 눈동자는 어둠 속에서 에마를 빤히 쳐다보기만 할 뿐 다가오지 않았어요. 에마는 고양이한테 더 마음 쓰지 않았어요. 에마는 다시 잠을 자려고 침대에 누웠어요. (48쪽)

외딴 집에는 고양이가 없다고 합니다. 예전에 에마네 이모가 이 집에서 살던 무렵에는 고양이가 있었다고 해요. 이모가 아끼던 고양이는 늘 이모하고 함께 밤잠을 이루었다니까, 고양이는 틀림없이 에마네 이모가 그리워서 외딴 다락방에 찾아왔을 테지요. 아니, 고양이는 몸을 내려놓고 죽은 넋이 되었어도 언제까지나 이 외딴 다락방에 머물면서 ‘어른이 된 이모’가 다시 다락방으로 찾아와서 저를 만나고 아껴 주기를 바랐을는지 모릅니다.

에마는 ‘고양이’를 보았다기보다 ‘고양이 넋’을 본 셈이고, 에마는 고양이를 살살 달래면서 함께 밤잠을 이루었다기보다 외로운 고양이 넋을 살살 달래면서 이 넋이 고요히 새로운 곳으로 떠날 수 있도록 이끌어 주었다고 할 만합니다.

모든 사람이 이러한 일을 겪을 수도 있고 못 겪을 수도 있는데, 우리는 누군가를 남다르게 만나면서 너른 사랑이 되곤 합니다. 오직 너그럽고 따사로운 품이 되어 누군가를 마주하면서 너른 사랑이 되지요. 죽은 사람이든 산 사람이든 대수롭지 않습니다. 우리는 누구나 내 마음속에서 피어나는 너른 사랑으로 모든 숨결을 어루만질 수 있어요. 코앞에 있는 동무나 이웃이나 한식구를 따사로이 어루만질 수 있고, 우리 곁을 떠난 모든 넋을 애틋하게 여기면서 너그러운 사랑으로 보듬을 수 있습니다.

너른 사랑이기에 고양이 넋도 달랩니다. 너른 사랑일 때에 숲이며 바다며 바람이며 흙이며 작은 벌레와 짐승이며 모두 달랩니다.

사랑이라는 마음이라면 두려움이 없습니다. 마음 가득 사랑이라면 두려울 일이 없습니다. 사랑이기에 넉넉히 안고, 사랑이기에 따스히 보살핍니다.

그러고 보면, 우리가 모두 사랑이라면 두 손에 따스한 기운을 담아 가만히 서로 안아 주겠지요. 우리가 스스로 사랑이 아닐 적에는 두려움에 떨면서 총이나 칼 따위를 쥐고 두리번두리번 흘겨보거나 노려보겠지요. 사랑으로 고운 숨결이기에 기쁜 하루를 맞이합니다. 사랑으로 맑은 넋이기에 새롭게 웃으면서 노래합니다. 시골마을 외딴 집 외딴 다락방에서 여러 날 묵으며 한여름을 보낸 아이는 ‘이모는 없는’ 이모할머니네 집을 떠나면서 마음에 새로운 이야기를 한 자락 품습니다. 뭔가 새롭게 따스해진 손길이 되어 집으로 돌아갑니다. 4348.10.13.불.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 어린이문학 비평)