-

-

작은 책방, 우리 책 쫌 팝니다! - 동네서점의 유쾌한 반란

백창화.김병록 지음 / 남해의봄날 / 2015년 8월

평점 :

구판절판

따뜻한 삶읽기, 인문책 133

기쁨 누리는 ‘책마실’로 마을 살리기

― 작은 책방, 우리 책 쫌 팝니다!

백창화·김병록 글·사진

남해의봄날 펴냄, 2015.8.15. 16500원

전남 순천에 〈형설서점〉이라는 헌책방이 있습니다. 서른 살이 훌쩍 넘은 오래된 책방입니다. 순천 버스역에서 걸어가면 7분쯤 걸리는 이곳을 틈틈이 찾아갑니다. 제가 사는 전남 고흥에서는 서울이나 광주나 부산이나 인천 가는 버스는 있으나 다른 고장으로 가는 버스는 없습니다. 그래서 대구나 진주를 간다든지, 또 장흥이나 음성이나 전주나 아무튼 다른 고장에 가야 한다면 으레 순천으로 가서 다른 시외버스로 갈아탑니다. 고흥에서 장흥으로 가자면 벌교만 거쳐서 가도 됩니다. 그렇지만 굳이 순천까지 조금 더 돌아서 갑니다. 왜냐하면 애써 마실을 하는 김에 순천에 있는 헌책방에 들러서 책마실도 함께 누리면 한결 즐겁거든요.

헌책방이라고 하는 곳은 아주 뜻있고 재미있는 책터이면서, 책문화를 밝히는 잣대 구실을 하기도 합니다. 왜 그러한가 하면, ‘헌책방이 있는 고장’은 ‘사람들이 책을 좀 사서 읽는 곳’이라는 뜻이기 때문입니다. ‘새책’을 사서 읽는 사람이 있어야, 이 새책이 흘러서 헌책방으로 갈 수 있습니다. 새책을 사서 읽는 사람이 드물거나 너무 적으면 새책방도 버티기 힘들 테지만, 헌책방은 아예 생길 수 없습니다. 그리고, 새책을 사서 읽는 사람이 있어야 할 뿐 아니라 ‘책을 널리 즐기는 사람’이 꽤 있어야 헌책방이 자리를 지킵니다.

이리하여 ‘헌책방이 있는 고장’은 ‘책을 읽는 숨결이 그윽한 곳’이라고도 말할 수 있습니다. 헌책방 한 곳이나 여러 곳이 문을 열 수 있을 만큼 책이 돌면서, 마을책방에서 새책을 꾸준히 사서 읽는 사람이 넉넉히 있다는 뜻이니까요.

그들은 일부러, 자신의 시간과 노력을 들여 찾아온 것이다. ‘책’을 찾아. (18쪽)

서울을 비롯한 수도권, 지방 대도시에서는 도서관 붐이라고 할 만큼 괄목할 만한 성장이 이어졌지만 지방 소도시, 특히 주민이 많지 않은 시골 마을에는 여전히 책문화라고 할 만한 것도, 책 문화공간도 부족했다. (25쪽)

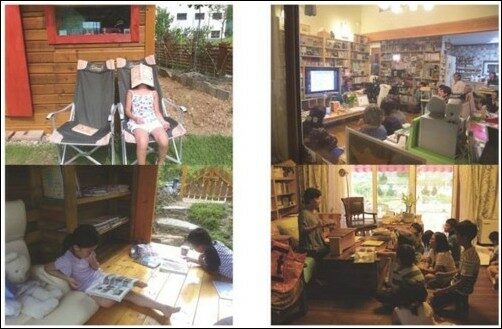

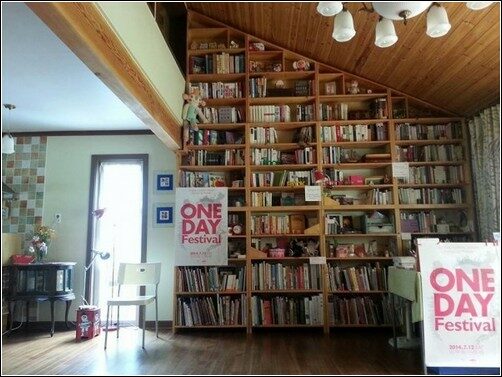

백창화·김병록 두 분이 빚은 이야기책 《작은 책방, 우리 책 쫌 팝니다!》(남해의봄날,2015)를 읽으면서 생각합니다. 백창화 님하고 김병록 님은 충청북도 괴산 시골집에 ‘숲속작은책방’에 열어서 ‘시골책방’이자 ‘마을책방’을 지킨다고 합니다. 시골로 삶터를 옮겨서 살기 앞서 경기도 일산에서 ‘도서관’을 열어서 이었다고 합니다. 그런데 두 분이 열어서 지킨 도서관은 국공립도서관은 아닙니다. 개인도서관입니다. 두 분이 아이하고 즐겁게 읽고 나누려고 하는 책을 다른 이웃한테도 널리 열어서 함께 즐기는 터전을 가꾸었다고 해요.

우리는 이곳 시골 마을 작은 책방에서 서점의 정의를 다시 내린다. 서점이란, 그곳에 들어가면 반드시 책을 한 권이라도 사들고 나와야 하는 곳 … 이 서점들이 있어 주어서 고마웠던 이들, 이왕이면 내 집 옆에 술집이 있기보다는 서점이 있었으면 하는 이들이라면 서점에서 지갑을 열어 달라는 뜻이다. (39쪽)

시골에서 책방을 꾸리는 두 분이 쓴 책에도 나오는 이야기입니다만, 한국에서는 도서관이 도서관답게 서기 몹시 어렵습니다. 아직 한국 도서관은 ‘어린이책 분류’가 너무 어렵습니다. 아니, 어린이책을 따로 갈래를 나누어서 갈무리할 만한 틀이 제대로 서지 않았어요. 그리고 어린이책은 ‘어린이책 도서관’에 있으면 된다고 여기는 사람도 많습니다. 어린이책은 어린이만 읽는 책이 아니라 ‘어린이 눈높이에 맞춘 책’이기 때문에 ‘어린이부터 누구나 읽는 책’이건만, 이 대목을 제대로 바라보는 도서관 정책이나 문화가 거의 없다고까지 할 만해요.

전국에 있는 수많은 국공립도서관을 보면, 건물이 제법 번듯해도 ‘한 해 새책 구입 예산’이 대단히 적습니다. 새로 나오는 아름다운 책을 모두 장만해서 갖출 수 없을 만큼 적어요. 때로는 ‘도서관 도서구입비’가 ‘예산 삭감’으로 잘려 나가기까지 합니다.

나라에서 꾸리는 국공립도서관마저 이러하다 보니, 나라에서는 마을책방(새책방하고 헌책방 모두)을 제대로 돕거나 북돋울 만한 정책이나 제도나 행정이 거의 없다시피 합니다. 마을책방을 지키는 분들이 늘 짊어지는 임대료 걱정을 풀어 주는 일이 없어요.

전국에서 사람들이 명성을 듣고 찾아오지만 그들이 머무는 30여 분, 서점 안은 카메라 찰칵이는 소리만 가득하고 독자를 그리워하는 책들의 기다림은 선택으로 이어지지 않는다. 이 스마트한 소비자들에게 서점이란 책의 실체를 확인하는 곳일 뿐, 구매의 장은 온라인이기 때문이다. (65쪽)

책방은 무엇을 하는 곳일까요? 책방은 책을 만나는 곳입니다. 그러면, 책을 만나서 어떻게 할까요? 책을 만나서 ‘사는’ 곳이지요. ‘사서 읽을 책’을 만나는 곳이 책방이라고 할 수 있습니다. 도서관도 책을 만나는 곳인데, 도서관은 한 마을에서 함께 사는 여러 이웃이 ‘서로 돌려서 읽을 아름다운 책을 만나는 곳’이고, 책방은 ‘내 삶을 스스로 가꾸는 길동무가 되는 고마운 책을 만나서 장만하는 곳’입니다.

왜 서점이었을까? 역설적이게도 서점이 사라지고 있다는 이야기는, 바로 그가 서점을 해야겠다고 결심을 하는 데 가장 큰 이유가 되었다. (116쪽)

책을 사는 까닭은 책을 읽으려 하기 때문입니다. 책을 읽고 싶은 마음이니 책을 삽니다. 책을 빌리는 까닭도 책을 읽으려 하기 때문입니다. 책을 읽고 싶은 마음이 굴뚝같으나 돈이 없거나 적거나 모자라다면 도서관에 가지요. 그리고 ‘굳이 우리 집에 갖추어 놓을 만하지는 않으나 읽고 싶은 책’이 있으면 도서관에 갑니다.

책방에는 왜 갈까요? 두고두고 집에 갖추어 둘 만한 아름답고 사랑스러우면서 고마운 책을 만나고 싶기 때문입니다. 수집품이나 장식품이 아니라, 아니 수집품이나 장식품으로 책을 사도 좋아요. 사치품을 가득 장만해서 집을 꾸미기보다는 아름답고 멋지며 훌륭한 책을 넉넉히 사서 집을 꾸며도 대단히 좋아요. 돈이 많은 이라면 집안을 책으로 꾸미기를 바랍니다.

왜냐하면, 돈이 많은 이들은 그 많은 돈으로 책을 왕창 사들여서 집안을 꾸미되, 석 달마다 책갈이를 해 주면 아주 좋지요. 똑같은 책으로 석 달 넘게 ‘장식하는’ 일은 그리 예쁘지 않아요. 돈이 많은 이들은 멋지고 훌륭한 책으로 집안을 장식하되, 석 달마다 이 책들을 모두 헌책방에 내놓아 줄 노릇입니다. 이러면서 ‘돈이 많으니까’ 새로운 책을 다시 왕창 사들여서 집안을 새롭게 꾸며 주어야지요. 그러면 돈이 적지만 책을 사서 읽고 싶은 수많은 이웃들은 즐겁게 도움을 받을 수 있습니다.

아무튼, 책은 스스로 읽으려고 장만합니다. 스스로 다시 읽고 되읽고 자꾸 읽으면서 ‘내 손때’를 묻히려고 책을 장만합니다.

빌려서 읽는 책은 아주 깨끗하게 읽고서 돌려줍니다. 사서 읽는 책도 정갈하게 읽고 건사할 노릇인데, 사서 읽는 책에는 내 나름대로 생각한 이야기를 책 귀퉁이에 적어 넣기도 해요. 밑줄도 긋고 동그라미도 하면서 ‘온누리에 오직 하나 있는 내 책’으로 다스립니다.

시골로 이사하기 위해 도서관 문을 닫고 쉬면서 순전히 나 자신의 즐거움을 위한 책 구입과 독서를 시작했다. 도서관 운영비 걱정을 할 일이 없으니 생활에 여유가 생겼고, 그 여유만큼 무지막지한 책 구매가 이어졌다. (94쪽)

이곳이 카페가 된다면 사람들이 오히려 책을 사 가지 않고 차 한 잔 마시면서 공짜로 책을 보는 곳이 될 것 같았다. 아끼는 책들을 커피 한 잔 가격에 마구 망치는 모습을 목격하게 될까 봐 두려웠다고 했다. (149쪽)

《작은 책방, 우리 책 쫌 팝니다!》를 함께 쓴 두 분은 두 가지 이야기를 들려줍니다. 첫째, 두 사람이 도시를 기쁘게 떠나서 시골에서 씩씩하게 뿌리를 내리려 하면서 빚은 ‘시골책방’ 이야기입니다. 둘째, 두 사람이 시골에서 씩씩하게 지키는 ‘마을책방’처럼 한국에서도 마을에 뿌리를 내려서 씩씩하게 한길을 걷는 아름다운 이웃을 만나러 나들이를 다닌 이야기입니다.

저는 ‘책마실’이나 ‘책방마실’ 같은 말을 지어서 씁니다. 책을 사랑하는 사람은 책마실을 다닙니다. 도서관에 간다든지 ‘책 많은 이웃집’에 가는 일은 책마실입니다. 책 한 권이랑 도시락을 자전거 바구니에 담고서, 나무그늘이 싱그러운 곳으로 마실을 다녀오는 일도 책마실입니다. 책방마실은 ‘책을 살 수 있는 곳(새책방과 헌책방 모두)’으로 가는 일입니다.

《작은 책방, 우리 책 쫌 팝니다!》를 보면 서울과 부산에 있는 예쁘고 아기자기하며 뜻있는 책터를 두루 보여줍니다. 여기에 전국 여러 곳 책터를 살며시 곁들입니다. 다만, 아쉽게도 ‘전라남도 마을책방’ 이야기는 없더군요. 나중에 뒷이야기를 쓰실 수 있다면 그때에는 전라남도 마을책방도 두루 돌면서 쓰실 수 있겠지요. 백창화 님하고 김병록 님이 시골에서 마을책방을 하시는 만큼, 서울이나 부산에 있는 ‘꼭 소개하지 않아도 잘 알려진 책터’보다는 시골이나 작은도시에서 씩씩하게 책삶을 짓는 이웃님들한테 조금 더 눈길을 쏟을 수 있었으면 이 책이 한결 야무졌으리라 생각합니다. 그러고 보니 서울 옆에 있는 인천이나 부천에 있는 다부지고 사랑스러운 책터 이야기도 이 책에는 빠졌습니다.

바로 이것이 진주에 반디앤루니스가 아니라, 영풍문고가 아니라, 진주문고가 있어야 할 이유인 것이다. 그러나 안타깝게도 대다수 우리들은 지역의 이름을 잃어버렸다. 이름을 잃자 이야기도 잃었다. 이야기를 잃으면 삶은 껍데기만 남는다. (172쪽)

경상남도 진주는 참 재미있는 고장이라고 생각합니다. 충청북도 청주와 전라북도 전주도 진주와 함께 아주 재미있는 고장이라고 생각합니다. 진주와 청주와 전주에는 그 고장에서 무척 오랫동안 터를 닦은 멋진 ‘새책방’이 있습니다. 그리고 진주와 청주와 전주에는 작은도시이지만 ‘헌책방’이 꽤 많습니다.

오랜 지역 책방이 새책방과 헌책방으로 여러 군데 함께 있는 세 고장(진주와 청주와 전주)은 작은도시 가운데 젊은이가 퍽 많은 고장이기도 합니다. 다시 말하자면 ‘책을 읽는 숨결’이 흐르는 고장에서는 젊은이가 그 고장에서 즐겁게 뿌리를 내린다고 할 수 있습니다.

꼭 ‘책방이 있어야 젊은이가 있다’고 할 수는 없어요. 그런데 ‘책방조차 없는 고장’에서는 지역을 살리거나 살찌우려고 하는 숨결이나 기운이 여리기 마련이라고 느껴요. 지역 책방은 ‘책을 만나는 곳’일 뿐 아니라, ‘책을 만나려고 하는 사람들이 모이는 곳’이기도 하기 때문에, ‘지역을 가꾸거나 살리려고 하는 사람들 몸짓’이 새롭고 새삼스레 모여서 ‘작아도 알차’고 ‘작지만 씩씩’한 지역문화를 북돋우는 일을 크고작게 벌입니다.

책이란 삶의 다른 말이다. 다른 이의 삶의 역사와 흔적 없이 오늘 우리들의 삶이란 없다. (275∼276쪽)

《작은 책방, 우리 책 쫌 팝니다!》를 쓴 두 분은 괴산에서 ‘숲속작은책방’을 앞으로도 알차고 야무지게 가꾸시리라 생각합니다. 그리고 전국 곳곳에 있는 아름답고 사랑스러운 ‘책방이웃’하고 ‘책이웃’을 두루 만나시리라 생각합니다. 그래서 앞으로 《작은 책방, 우리 책 쫌 팝니다!》 다음 이야기도 쓰실 수 있기를 빌어요. 전국에 있는 작은 책방이 “책 쫌 파는” 이야기를 넘어서 “삶 쫌 짓는” 이야기와 “사랑 쫌 나누는” 이야기도 새록새록 길어올릴 수 있기를 빌어요.

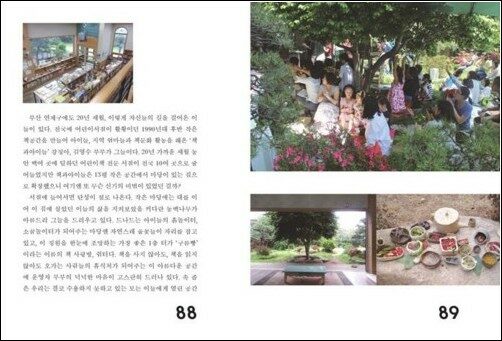

자연 속에서 책을 보자! 어쩌면 이 말은 그저 허울 좋은 구호처럼 느껴질 수도 있다. 우리도 상상하기 힘들었던 말이다. 그러나 시골 마을로 귀촌한 이후 우리가 발견한 최대의 수확은 바로 자연 속에서 책을 보는 경험이다. (190쪽)

창문을 열고 가만히 들바람하고 숲바람을 마십니다. 수많은 풀벌레하고 멧새가 들려주는 노랫소리를 함께 듣습니다. 가을에는 가을 하늘을 올려다보고 봄에는 봄 하늘을 올려다보지요. 아이들하고 마당이나 고샅을 씩씩하게 달리기도 하면서 놀다가, 조용히 책을 들여다보다가, 자전거를 함께 타고 들길을 누비기도 합니다.

책은 종이책도 책이면서 삶도 삶책이라고 느끼기에 시골에서 아이들하고 여러 가지 책을 함께 누립니다. 자전거를 몰아 바닷가에 가면 ‘바다책’을 읽습니다. 자전거를 낑낑거리면서 고갯길을 달리면 골짜기에서 ‘골짝책’을 읽습니다. 마당에서 뛰놀면 ‘마당책’이고, 우리 집 무화과나무에서 열매를 톡톡 따서 먹으면 ‘나무책’입니다. 해바라기를 하면서 ‘해님책’이요 밤마다 쏟아지는 별을 올려다보면서, 별바라기를 하면서 ‘별님책’입니다.

오늘 하루도 전국 곳곳에서 기쁘게 아침을 열고 즐겁게 저녁을 마무리지으면서 마을 이야기를 갈무리하는 아름다운 ‘책방이웃’을 헤아려 봅니다. 책방이 마을을 살리는 삶을 헤아리고, 마을이 책방을 살리는 사랑을 헤아려 봅니다. 4348.10.1.나무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 책읽기)