-

-

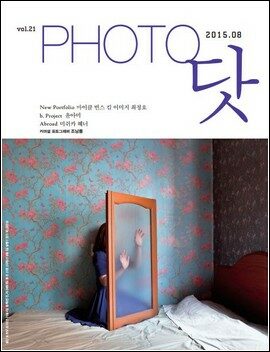

포토닷 Photo닷 2015.8 - Vol.21

포토닷(월간지) 편집부 엮음 / 포토닷(월간지) / 2015년 7월

평점 :

품절

찾아 읽는 사진책 211

‘누가 어디에서’ 찍는 사진인가

― 사진잡지 《포토닷》 21호

포토닷 펴냄, 2015.8.1. 1만 원

정기구독 문의 : 02-718-1133

나는 스물너덧 살 즈음부터 ‘사진을 찍어야겠다’고 생각했습니다. 이때까지는 사진을 찍지 않았고, 사진찍기는 내 삶하고 와닿지 않았습니다. 국민학교를 다니면서 소풍을 갈 적에 사진을 찍어서 남겨야겠다는 생각을 한 적이 없고, 고등학교를 다니면서 수학여행을 갈 적에는 관광지에서 1회용 사진기를 사서 동무들하고 어깨동무를 하고 몇 장 찍었을 뿐입니다.

손전화 아닌 삐삐조차 없던 때에는 ‘작가’나 ‘예술가’ 같은 이름이 붙는 사람만 사진을 찍으려니 하고 여겼고, 돈이 좀 있는 사람이라거나 취미가 남다른 사람이라고 여기기도 했습니다.

요즈음은 시골마을 할머니나 할아버지도 곧잘 사진을 찍습니다. 시골 할머니나 할아버지가 쓰는 전화기로도 사진을 찍을 수 있기 때문입니다. 그렇다고 시골 할머니나 할아버지가 봄들이나 가을들이나 겨울숲이나 여름숲을 사진으로 찍지는 않습니다. 이녁 손자를 사진으로 한 장쯤 찍어서 늘 들여다볼 뿐입니다.

외국에서 한국어와 스페인어를 동시에 사용하면서 자란 한국인으로서 고려인들의 문화에 자연스럽게 관심을 갖게 되었다. 그렇게 처음에는 언어학의 관점에서 시작됐던 관심은 곧 사회문화 이슈로까지 확장되었다. (26쪽/마이클 빈스 킴)

시간이 지나면서 방향을 잘못 잡았다는 걸 알았다. 사실 정체성이라는 것 자체가 증명을 해야 하는 것이 아니고, 내 입장 또한 그들을 증명하고 판별해 줄 수 있는 입장이 아니기 때문이다. 나는 그저 관찰자인데, 그것도 미흡한 관찰자였다. (33쪽/이미지)

오직 필름으로만 사진을 찍던 지난날에는 사진을 찍는 사람이 퍽 드물었습니다. 필름사진만 있던 지난날에는 ‘사진하는 사람’은 그저 ‘사진하는 사람’이었어요. 그림을 그리는 사람은 그저 ‘그림하는 사람’이었습니다. ‘사진하다’나 ‘그림하다’ 같은 낱말은 따로 없지만, 사진이나 그림 같은 갈래를 씩씩하게 걷는 사람을 보며 흔히 이런 말을 썼습니다.

디지털사진이 널리 퍼지고 손전화로도 아주 쉽게 사진을 찍는 요즈음에는 누구나 ‘사진하는 사람’이 됩니다. 지난날에는 “사진 좀 찍어 주셔요” 하고 누군가 맡기면 “사진을 어떻게 찍어요?” 하면서 손사래치는 사람이 많았으나, 오늘날에는 길을 가는 어린이나 청소년한테 “사진 좀 찍어 주셔요” 하고 맡겨도 무척 멋지게 잘 찍어 줍니다. 누구나 늘 찍고, 아무라도 즐겁게 사진놀이를 하기 때문입니다.

심사위원과 심사 대상자들이 너무 끈끈한 관계이고, 서로 너무 잘 아는 특정 공간, 특정 인맥의 이너서클이었다는 데 문제의 소지가 있었다 … 최민식 사진상이 상금이 없는 명예의 상이거나 액수가 아주 형편없는 상이었다 해도 수상자는 최광호였을까? (104∼105쪽/진동선)

어느 정도의 노력과 연습만으로도 그럴싸한 사진 한 장을 찍어내는 것은 어렵지 않다. 그렇다 보니, 속된 말로 ‘그림 그릴 능력은 안 되지만 예술가는 되고 싶은’ 철없는 이들이 사진에 뛰어들기 시작했다. 어쩌다 전시라도 한 번 열게 되면 그 이후로는 작가 행세는 기본이다. (111쪽/장정민)

사진잡지 《포토닷》 21호(2015.8.)를 읽습니다. 《포토닷》 21호에 사진평론가 진동선 님이 ‘최민식 사진상’을 놓고 불거진 쓸쓸한 이야기를 짚습니다. 2013년에 이어 2015년에 두 번째 사진상 당선자가 나왔는데, 1회와 2회 당선자에다가 특별상 수상자 여럿이 ‘특정 인맥 이너서클하고 얽힌 사람들’이었다고 합니다. 그러니까, 사진상을 어느 사진가한테 줄 적에 ‘오직 사진만 보면’서 심사를 하지 않고 ‘오직 사람(어떤 인맥인 사람)인가를 보면’서 심사를 하고 말았다는 뜻입니다. 더군다나 2회 수상자가 된 분이 심사에 내놓은 작품은 2009년에 강원다큐멘터리 사진사업 지원 프로그램에 뽑혀서 지원금을 받았다고 합니다.

쓸쓸한 이야기이지만, 최민식 사진상 수상자가 나온 지 두 달이 지나도록 뾰족히 달라지거나 새로운 이야기는 나오지 않습니다. 심사위원과 주최측은 ‘우리는 공정했다’ 하는 ‘입장발표(2015.7.14. 사진마을 누리집)’만 했습니다.

진동선 님 말마따나 최민식 사진상을 ‘명예만 주는 상’으로 삼는다면, 상금을 아주 조금만 준다면, 그때에도 사진계에서 ‘이너서클’이 움직일는지 궁금하기도 합니다. 아니, 명예만 주는 상이든 상금이 얼마이든, 사진을 바라볼 적에 오직 사진을 바라보고, ‘사진을 찍은 사람이 이웃하고 나누려는 따스한 사랑’이 어떠한가를 바라보아야지 싶습니다.

안셀 아담스는 생을 마치기 직전에 자신이 꼽은 최고의 사진을 직접 인화해 아들과 딸에게 선물로 남겼다. 1남 1녀를 둔 안셀 아담스는 평생을 사진가이자 열정적인 환경운동가로 활동하면서 가족에게는 무심했던 것으로 알려지지만, 마지막 순간에 2명의 자식에게 자신이 인화한 각기 다른 사진작품 컬렉션 3세트씩을 선물했다. (76쪽/김소윤)

훌륭한 사진이나 안 훌륭한 사진은 따로 없습니다. 잘 찍은 사진이나 못 찍은 사진도 따로 없습니다. 스스로 이야기를 담아서 이웃과 오순도순 나눌 때에 즐거운 사진입니다. 스스로 사랑을 실어서 한식구와 도란도란 나눌 때에 기쁜 사진입니다.

작가로 뛰는 사진가라고 해서 늘 작품을 만들어 내야 하지 않습니다. 예술이나 작품이 되기 앞서 ‘사진’이어야 합니다. 사진이 되는 길은 ‘예술이 되는 길’이나 ‘작품이 되는 길’이 아닙니다. ‘삶이 되는 길’일 때에 비로소 사진은 사진으로 오롯이 섭니다.

화가가 되려고 그림을 그리는 사람도 있으리라 봅니다. 그러면, 화가는 무엇을 하는 사람일까요? 그림을 그려서 돈을 벌어야 ‘화가’라는 이름을 붙일 만할까요? 그리고, 사진을 찍거나 글을 써서 돈을 벌어야 ‘작가’라는 이름을 붙일 만할까요?

이곳 라다크의 아이들은 학교에 다니거나 곰파에서 동자승으로 지내면서 교육을 받고 자란다. 디스킷 마을의 여학교에서는 여자아이들이 작은 교실 바닥에 앉아 수업을 듣고 있었다. 아이들 하나하나의 눈동자가 별처럼 빛나 보인 건 기분 탓일까. (89쪽/이경택)

별처럼 빛나 보이는 아이들을 마주하면서 저도 모르게 사진을 찍는다고 합니다. 눈처럼 하얗게 보이는 마음을 만나기에 저도 모르게 그림을 그리고 글을 쓰며 ‘내 마음’에도 기쁘게 이야기를 아로새긴다고 합니다.

남보다 돋보여야 훌륭한 사진이 아닙니다. 돋보이지 않아도 사진은 사진입니다. 돋보이더라도 이야기가 없거나 삶이 깃들지 않으면 사진이라는 이름을 쓰기 어렵습니다.

시골 할머니는 이녁 손전화 기계에 담은 손자 사진을 보면서 웃습니다. 밭일을 하다가 허리를 펴면서 손전화 기계를 딸깍 열여서 사진을 들여다봅니다. 한참 허리를 펴고 쉰 뒤에 다시 손전화 기계를 탁 닫고는 주머니에 넣습니다.

늘 들여다보면서 애틋한 마음이 흐르도록 하기에 사진입니다. 늘 바라보면서 따스한 숨결이 흐르도록 하기에 그림입니다. 늘 되읽으면서 아름다운 꿈이 새록새록 피어나도록 하기에 글입니다.

패션사진을 업으로 살아온 내가 지난해부터 농민신문사에서 나오는 어린이 잡지 〈어린이동산〉의 사진 촬영을 하고 있다. 셀 수 없이 많은 개인 사진 중에 우리나라 풍경사진이 별로 없다는 것을 알고 전국 방방곡곡을 다녀 보고 싶어 자청한 일이다. 어린이 잡지라 삼국시대부터 조선시대까지 역사 유적지와 인물 순례를 하기 때문에 전국 박물관을 안 가 본 곳이 없을 정도다. 역사 공부도 함께 하게 되는 고마운 일이다. (94쪽/조남룡)

사진잡지 《포토닷》에 실린 여러 사람 목소리를 가만히 살핍니다. 젊은 작가 목소리를 살피고, 패션사진 한길만 걸어왔다는 사람 목소리를 살핍니다. 외국에서 사진을 찍는 사람 목소리를 살피고, 이달 《포토닷》 21호에 실린 고려인 사진가 목소리를 살핍니다.

다 다른 고장에서 태어나서 다 다른 어버이한테서 다 다른 사랑을 받고 자란 사람들은 다 다른 이야기를 가슴에 품으면서 사진을 바라봅니다. 이 사람 사진은 저 사람 사진보다 낫지도 않지만 덜떨어지지도 않습니다. 이 사람 사진은 이러한 이야기를 담고, 저 사람 사진은 저러한 목소리를 들려줍니다. 이 사람 사진에서는 이 고장 노래가 흐르고, 저 사람 사진에서는 저 마을 웃음소리가 퍼집니다.

아침저녁으로 선선한 날씨여서 집안에서 불을 피우고 계십니다. 작은 온기 앞에 옹기종기 모여 앉아서 함께 차를 나눕니다. 집안에 변변한 살림살이는 없지만 노부부가 생활하기에 부족한 것도 없습니다. (117쪽/황성찬)

기계를 빌어서 찍는 사진이지만, 사진을 찍는 임자는 언제나 사람이고, ‘마음이 있는 사람’입니다. 마음으로 이웃을 바라보는 사람이 사진을 찍습니다. 마음으로 한식구를 보살피는 사람이 사진을 찍습니다. 마음으로 숲을 헤아리는 사람이 사진을 찍습니다. 마음으로 온누리를 껴안으면서 드넓은 우주를 꿈꾸는 사람이 사진을 찍습니다.

사진은 어디에 있을까요? 바로 마음속에 있습니다. 사진은 어떻게 찍을까요? 바로 마음으로 찍습니다. 사진은 어떻게 읽는가요? 언제나 마음으로 읽습니다. 사진이란 무엇일까요? 서로 아끼면서 언제나 사랑이 피어나는 마음입니다 … 어떻게 사진을 찍든 대단할 것도 대수로울 것도 훌륭할 것도 없습니다. 사진은 ‘전문가’만 찍지 않기 때문입니다. 사진은 ‘누구나’ 찍기 때문입니다 … 오늘 이곳에서 제 삶을 사랑하면서 찰칵 하고 단추를 눌러서 빚는 사진에 기쁜 이야기를 담자고 하는 사진기를 가슴으로 포근히 안으면 더없이 아름다우면서 반갑습니다. (125쪽/최종규)

전문가만 사진을 찍어야 한다면, 사진은 대단히 재미없으리라 느껴요. 전문가만 글을 쓰거나 그림을 그려야 한다면, 글이나 그림은 참으로 재미없으리라 느껴요.

날마다 밥을 지어 아이들을 먹이는 어버이는 ‘살림 전문가’나 ‘밥짓기 전문가’가 아닙니다. 그저 아이들을 사랑하는 여느 어버이가 밥을 맛나게 짓고 즐겁게 짓습니다. 아이들을 재우며 자장노래를 부르는 어버이는 전문 가수나 성악가나 음악가가 아닙니다. 아이들을 아끼고 보살피면서 따사로운 마음으로 빙그레 웃는 모든 어버이가 기쁘며 달콤하게 자장노래를 부릅니다.

집마다 골목마다 전하지 못한 누군가의 이야기가 벽에 묻어 있다. 아련한 것은 아련한 대로, 명징한 것은 명징한 대로 전하고 싶다. (39쪽/최정호)

필름사진에서 디지털사진으로 넘어선 무렵부터 ‘사진은 누구나 마음껏 즐기는 삶놀이’ 가운데 하나로 거듭났으리라 느낍니다. 디지털사진으로 넘어선 뒤에 손전화 기계마다 이모저모 ‘사진 찍는 기능’이 놀랍도록 나아지면서 ‘사진을 언제 어디에서나 신나게 누리는 삶놀이’ 가운데 하나로 새롭게 뿌리내리는구나 하고 느낍니다.

그래서 나는 사진을 이렇게 생각합니다. 누구나 찍을 수 있을 때에 사진이고, 누구나 즐길 수 있을 때에 사진이며, 누구나 제 삶을 기쁘게 담아서 이웃하고 오순도순 어깨동무를 하면서 노래하도록 북돋우는 웃음씨앗이 될 때에 참말 재미난 사진이라고 생각합니다. 4348.8.18.불.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 사진책 읽는 즐거움)