-

-

문숙의 자연식

문숙 지음 / 샨티 / 2015년 7월

평점 :

따뜻한 삶읽기, 인문책 119

하늘을 먹으면 ‘하느님’, 숲을 먹으면 ‘숲님’

― 문숙의 자연식

문숙 글·사진

샨티 펴냄, 2015.7.5. 16000원

내 입에서 나오는 말은 모두 내 귀로 돌아옵니다. 내가 읊는 모든 말은 남한테 가는 말이라기보다, 언제나 내가 나한테 하는 말이라고 할 수 있습니다. 조금만 생각하면 알 수 있습니다. 내가 하는 말은 늘 내 귀에 맨 먼저 들립니다. 내가 하는 말을 내 곁에서 똑똑히 알아듣지 못할 때가 있지만, 나는 내가 하려는 말을 똑똑히 못 알아듣는 때가 없습니다.

내 손으로 지은 것은 모두 내 몸으로 돌아옵니다. 내가 가꾸는 모든 살림은 한식구를 돌보는 살림이라기보다, 언제나 내가 내 몸을 가꾸는 살림이라고 할 수 있습니다. 가만히 헤아리면 알 수 있어요. 내가 우리 집을 어지르면 누가 괴로울까요? 내가 괴롭지요. 내가 우리 집을 정갈히 치우면 누가 즐거울까요? 내가 즐겁습니다.

내가 차려서 먹는 밥은 모두 내 삶을 살찌웁니다. 내가 차리는 밥은 남을 먹이는 밥이 되기도 하지만, 누구보다 내 삶을 살찌울 밥입니다. 그러니, 나는 아무 밥이나 함부로 차릴 수 없습니다. 아이들한테 차려 주는 밥도 알뜰히 차려야 합니다만, 아이들한테만 알뜰히 차려 줄 밥이 아니라, 나부터 제대로 먹을 밥이요 올바로 먹을 밥이며 알뜰히 먹을 밥이에요.

‘나의 몸’이라 생각하는 당신의 몸은 그들(미생물)에게도 집이고 마을이며 우주이다. 그러니 정확히 말하면 내 몸은 나만의 것이 아니다. 우주의 기운으로 생성된 당신의 몸에서는 그동안 먹은 지구의 소산물들이 변화되어 만들어지고 또 작동되고 있으며, 언젠가는 이것들을 지구에게 되돌려주어야만 한다 … 몸이란 우리의 ‘큰 자아’가 잠시 머물며 ‘체험’을 하는 작은 성전이다. 느끼고 생각하며 사랑하고 미워하는 모든 것이 몸이 있기에 가능하다. (23, 25쪽)

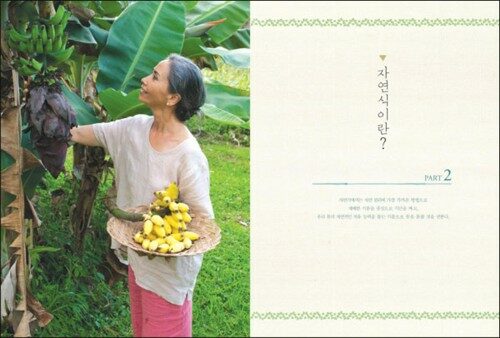

문숙 님이 쓴 《문숙의 자연식》(샨티,2015)을 읽습니다. 문숙 님은 이녁 삶에서 온갖 일을 해 보았다고 합니다.

나는 ‘배우 문숙’을 모릅니다. 아마 적잖은 분은 ‘배우 문숙’을 알 테지요. 나는 오직 ‘밥짓는 즐거움을 나누는 문숙’을 압니다. 왜냐하면, 《문숙의 자연식》이라는 책을 썼기 때문입니다. 나는 《문숙의 자연식》을 읽으면서 바로 오늘 이곳에서 ‘스스로 가장 아름다운 밥을 지어서 먹는 하루를 즐기면서 가장 사랑스러운 삶을 밝히고 싶은 꿈’으로 나아가려는 문숙이라는 고운 이웃님을 만납니다.

“이걸 먹어라” “저게 좋다더라” 하는 남들의 소리에 흔들리지 말고 당신의 깊은 내면에서 울리는 소리에 귀를 기울여 보라. 나만의 이야기를 들어야 한다. 결국은 내가 깃들어 사는 몸에 대한 문제이니 말이다. 아무도 나의 몸을 나만큼 알 수 없다 … 만드는 사람이 즐거워야 먹는 사람에게도 이롭다. (30, 32쪽)

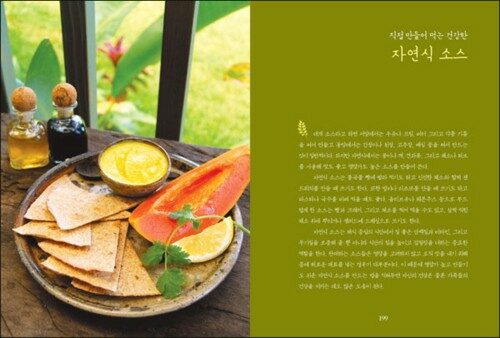

자연의 변화에 몸을 맡기고 빈 마음으로 세상을 바라보면 신성하지 않은 것이 하나도 없다 … 요즘은 채소와 과일이 시도 때도 없이 쏟아져나와 우리를 현혹하지만 이는 건강을 해치는 요소가 될 수 있다. 자연의 소리에 귀를 기울이고 그 흐름에 맞는 식재료를 선택하자. (42, 55쪽)

요즈음 우리 식구는 밥상맡에서 함께 외치는 말이 있습니다. 밥을 먹을 적에도, 과자를 먹을 적에도, 수박을 먹을 적에도, 초콜릿을 먹을 적에도, 언제나 함께 ‘밥노래’를 부릅니다. “내 꿈이 되어라. 고마워. 사랑해. 물결.” 같은 말마디를 노래처럼 불러요. 무엇을 먹든 내가 마음속에 품은 꿈대로 이루어지라는 뜻으로 노래를 부릅니다. 무엇을 먹든 늘 고마우니 고마운 뜻을 밝혀요. 무엇을 먹든 내 몸과 마음에 사랑으로 스며든다고 여기면서 사랑한다고 말해요. 기쁘게 흐르는 바람결처럼 숨결처럼 물결처럼 고운 마음결이 되기를 바랍니다.

밥상맡에서 제비처럼 맑은 목소리로 노래하는 아이들을 바라보면, 한여름에 땀을 뻘뻘 흘리며 밥을 짓는 일은 아무것이 아닙니다. 잘 먹어 주는 수저질을 지켜보면서 즐겁습니다. ‘자린고비는 굴비를 쳐다보며 배가 부르다’고 했다면, ‘어버이는 아이들 수저질을 바라보며 마음이 부르다’고 할 만합니다. 몸에는 밥을 넣어 기운을 넉넉하게 얻고, 마음에는 사랑을 담아 웃음을 넉넉하게 누립니다.

사탕수수는 심은 날로부터 2년 만에 수확되는데 그 기간 동안 어마어마한 농약이 살포된다. 농약은 섬 주민들이 숨을 쉬기 어려울 정도로 심각하다. 자기 힘을 잃은 땅은 날로 더 많은 농약을 필요로 한다. (88쪽)

문숙 님은 《문숙의 자연식》에서 ‘어떤 밥’을 먹으려 하는가 하는 대목 못지않게 ‘어떤 마음으로’ 밥을 먹으려 하는가 하는 대목을 살피자고 이야기합니다. ‘더 깨끗한 것’이나 ‘더 좋은 것’에 앞서 ‘왜 깨끗한 것을 찾는가’와 ‘왜 좋은 것을 바라는가’ 같은 대목을 스스로 물어야 한다고 이야기합니다.

사람들이 스스로 알아야 하는 대목을 이야기합니다. 설탕과 사탕수수를 놓고 농약이 얼마나 어지러이 춤추는가를 들려주는데, 이는 문숙 님이 하와이 섬마을에서 살며 몸소 지켜본 이야기입니다.

더 깨끗한 소금을 찾아 헤매는 것보다, 더 좋은 식자재를 찾으려 애쓰는 것보다 근본적인 문제이다. 우리 바다, 우리 땅을 오염시키는 일을 당장 멈추지 않으면 안 된다는 뜻이다. 이것은 환경단체나 정부기관만의 일이 아니다. 당신과 나, 그저 흰 설탕 한 수저를 두고 고민하는 우리 모두의 몫이다. (91쪽)

나는 사탕수수밭을 본 적이 없어서 사탕수수밭에서 농약을 어떻게 얼마나 뿌려대는지 잘 모릅니다. 다만, 나는 시골마을에서 살기에 여느 논밭에 농약을 어떻게 얼마나 뿌려대는지를 늘 지켜봅니다. 논에 모를 내면서 농약을 뿌리고, 볏포기가 무럭무럭 올라올 적에 농약을 뿌리며, 나락이 익을 무렵 농약을 뿌립니다. 개구리와 잠자리와 새가 모조리 죽을 만큼 농약을 뿌립니다.

고추밭에는 고랑마다 비닐을 깔고서 농약을 뿌립니다. 고추밭에는 틈이 나는 대로 농약을 뿌리지요. 마늘밭도 양파밭도 파밭도 그예 농약바다입니다. 숱한 열매나무는 모조리 농약범벅이라고 할 수 있습니다.

그러면 왜 시골에서는 농약을 칠까요? 새마을운동 때부터 농약을 쓰라고 북돋우기도 했으나, ‘상품 소비자’인 도시사람은 ‘농약을 뿌려서 겉보기로 맨들맨들하게 보이는 것’을 바랍니다. 벌레가 먹어도 정갈하고 좋은 것을 바라지 않는 ‘상품 소비자’입니다. 울퉁불퉁하거나 못생겨도 깨끗하면서 맛난 것을 알아채지 못하는 ‘상품 소비자’예요.

물은 에너지와 기억을 담고 있는 물질이다. 사랑을 보내면 분자에 사랑을 기억하고, 미움을 보내면 미움을 기억한다 … 좋은 물은 몸을 청결하게 하고 불순물을 몸 밖으로 내보낼 뿐 아니라, 우리 정신과 마음 상태에까지 직접 영향을 미친다. (100쪽)

하늘을 먹으면 ‘하느님’이 됩니다. 마땅한 노릇입니다. 고구마를 먹으면 고구마 방귀를 뀌듯이, 하늘을 밥으로 삼아서 먹으면 하느님이 되어요. 숲을 먹으면 ‘숲님’이 됩니다. 바다를 먹으면 ‘바다님’이 됩니다. 꽃을 먹으면 ‘꽃님’이 되고, 꿈을 먹으면 ‘꿈님’이 되어요.

여름날 뜨거운 햇볕과 시원한 바람과 맑은 빗물을 골고루 먹고 자란 남새와 곡식과 열매를 얻거나 장만해서 먹는 사람은 참말 ‘하늘을 먹는 삶’이니 하느님이 되는 삶이라 할 만합니다. 비닐집에서 햇볕 아닌 비닐 기운에, 바람 없는 후덥지근한 기운에, 빗물 아닌 수돗물을 먹고 자란 남새와 열매를 얻거나 장만해서 먹는 사람은 ‘비닐을 먹는 삶’이 됩니다.

즐겁게 웃으면서 부침개를 부치는 사람이 내놓는 부침개를 먹는 사람은 ‘즐거운 웃음’을 함께 누립니다. 고단하게 찡그리면서 부침개를 부치는 사람이 내놓는 부침개를 먹는 사람은 ‘고단한 찡그림’을 고스란히 받아들입니다. 우리는 무엇을 먹어야 할까요? 설이나 한가위 같은 명절에 부엌일은 어떻게 해야 할까요? 명절이 아닌 여느 날에는 부엌일과 집안일을 어떻게 맡아서 해야 할까요?

한 사람이 한 끼 식사에 어떤 선택을 하느냐에 따라 많은 것이 달라질 수 있다. 아주 작고 하찮은 것 같은 선택이 개인의 의식을 맑게 하고 다른 생명체를 살게 하며 흙을 살리고 강을 살린다. 대한민국 사람들이 하루만 채식을 한다 해도 엄청난 변화가 일어날 수 있다. 다 함께 일주일만 채식을 한다면 그 결과는 상상 이상으로 어마어마할 것이다. (279쪽)

대통령이 정치를 훌륭히 하셔도 나라와 사회가 달라질 수 있으리라 생각합니다. 그러나 대통령이나 시장이나 군수 같은 사람에 앞서, 나 스스로 내 보금자리에서 내 밥상을 어떻게 차리느냐에 따라 나부터 달라질 수 있습니다. 손바닥만 한 땅뙈기라고 하더라도 손수 텃밭을 가꾸어서 ‘손수 심어서 손수 얻는 남새’를 한 주먹만큼이라도 얻는다면, 바로 나부터 내 밥차림이 달라집니다.

손수 지어서 누리는 삶으로 나아갈 적에는 나부터 ‘시장 경제’나 ‘상품 경제’에 그만큼 덜 기댈 수 있습니다. 채식을 하든 육식을 하든 딱히 대수롭지 않습니다. 고기를 먹고 싶다면, 손수 닭을 키워서 손수 닭을 잡아 보면 됩니다. 공장에서 죄수처럼 갇힌 채 자란 닭을 공장에서 기계로 잘라서 랩으로 돌돌 만 고기닭이 아니라, 집 한쪽에 닭우리를 엮어서 키운 닭을 손수 잡아서 먹어 보면, 고기맛이 어떻게 다른가를 몸으로 느낄 뿐 아니라, 고기를 언제 어떻게 누구하고 먹을 때에 새로운 맛이 되는가를 알아차릴 수 있습니다.

오직 돈으로 상품을 장만하듯이 먹을거리를 가게에서 장만해서 먹기만 할 적에는 ‘고운 넋’을 건사하기 쉽지 않습니다. 햇볕이나 바람이나 빗물이나 흙이나 숲은 돈으로 값을 따질 수 없습니다. 햇볕이나 바람이나 빗물이나 흙이나 숲은 우리더러 그들한테 돈을 내라고 따지거나 묻지 않습니다.

치유식에서 가장 중요한 것은 무엇보다도 지혜의 눈을 기르는 것이다. (222쪽)

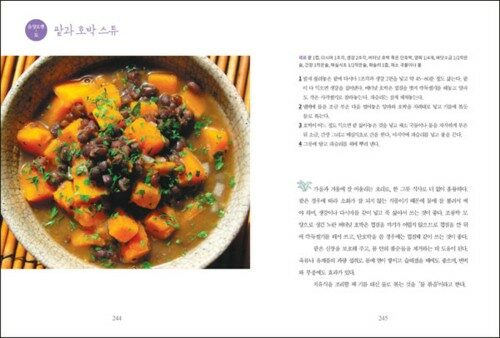

《문숙의 자연식》이라는 책에서는 ‘치유식’에 여러모로 마음을 기울입니다. 몸과 마음을 달래 주는 수수한 밥차림을 꾸준히 이야기합니다. ‘치유’란 “낫게 함”을 가리키고, 아픈 데를 낫게 한다는 밥이 ‘치유식’입니다. 아픈 데를 낫게 하는 일이란 ‘살림’이고, 살리는 밥이라면 ‘살림밥’입니다.

살리는 밥은 “슬기로운 눈이 되어 삶을 바라보도록 북돋우는 밥”이라고 할 만합니다. 더 나은 밥이나 더 좋은 밥이나 더 깨끗한 밥이 될 때에 ‘치유식’이 아니라, 스스로 삶을 슬기롭게 바라보면서 온 하루를 사랑으로 가꿀 수 있는 몸짓이라면 ‘살림밥’입니다.

밥 한 그릇을 먹더라도, 과자 한 점을 주전부리로 먹더라도, 고기 한 점을 마련해서 먹더라도, 저마다 슬기롭고 사랑스러우며 아름다운 숨결이 될 수 있기를 빕니다. 무엇을 먹든 모두 내 몸이 되는 줄 깨닫고, 무엇을 먹든 언제나 고마운 줄 알아차리며, 무엇을 먹든 한결같이 기쁜 웃음을 짓는 삶으로 나아가자고 다짐합니다. 4348.8.1.흙.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 책읽기)